基礎伏図は符号と寸法チェックだけではもったいない

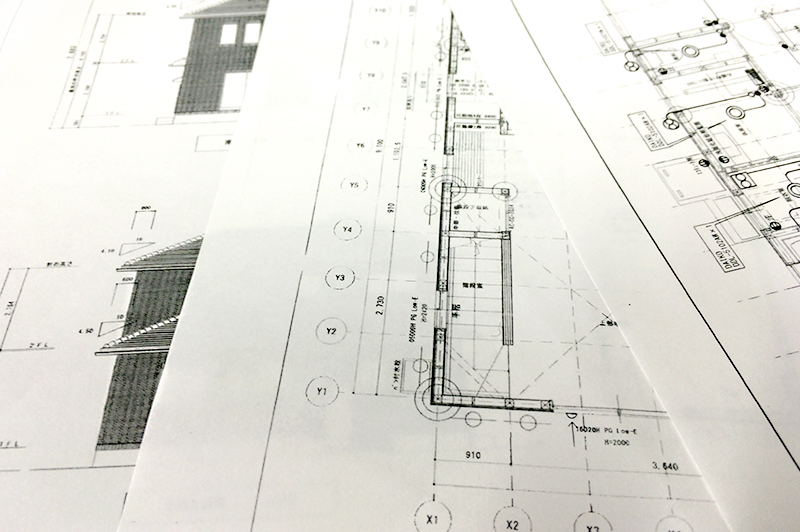

部下から「基礎伏図のチェック終わりました!」と報告され、どれどれとチェックした図面を見てみると、確かに符号、寸法、すべての文字に蛍光ペンの跡が見られます。1つ1つ構造図などを見比べながらチェックしたのでしょう。

しかし「最初のチェックにしてはまずまずだな」と思いながらも、少なからず「ん?」と感じる部分も残ります。

ということで、躯体図の中で最も単純で理解しやすい基礎伏図において、ただ単純に符号と寸法のチェックだけで終わらせないためのポイントを紹介します。

配筋が一番密集している基礎・地中梁に注目

基礎・地中梁の段階で、一番チェックしておかなければいけないのは、「寸法」もそうですが、私は「配筋」であると感じています。なぜなら、最近は減ったといえ、まだまだ基礎部分の鉄筋が納まらないことが実際にはあるからです。

構造設計者が断面を算定する時に、梁幅に対して主筋が何本並ぶかという早見表があるので、単体で納まらないということは、現実にはほぼありません。しかし、地中梁が柱に対して同面で取り合っている部分は、地中梁のかぶり厚が減ることにより、規定の主筋の本数が納まらない場合もあります。

さらに、柱に取り付く地中梁がズレている場合なども主筋が納まらないことがあります。その中で最も多いのが、柱筋も梁筋も本数が多い時に、お互いの主筋が邪魔をして納まらないというケースです。

そのため、基礎伏図をチェックしている時に、最も配筋が密集している箇所をピックアップして、「配筋の納まり詳細図」を作成して実際に納まるのかを確認することが非常に効果的であると考えています。そうすると、時には納まらない箇所が発見できますし、納まっているけど「柱・梁・柱・柱……梁・柱」という風に柱筋と梁筋の並べる順番が決まってしまう場合もあるので、基礎伏図をチェックする場合に試してみてはいかがでしょうか?

基礎伏図を見て「納まっていない」と感じるパターン

ついでに、私がパッと基礎伏図を見て「納まっていない」と感じるパターンを紹介しておきます。それは基礎と柱の面が揃っている場合です。基礎と柱のではかぶり厚が、基礎のほうが大きいので当然配筋としては柱筋の内側になってしまうからです。

しかし、構造的な力の伝達方向としては「柱の力を基礎が受ける」というのがセオリーなので、柱は基礎の中に納まっているべきなのですが、配筋上はその通りにいきません。

私の場合、このパターンでは基礎を50mmズラすことを提案しますが、結論は構造設計者の考えによって様々です。実際に建物の周囲では案外こうしたパターンを見かけますので参考になれば幸いです。

図面チェックは「品質」に影響する

たとえ大規模現場の「施工図班」に属していて、「現場班」ではなかったとしても、建築現場のプロとして「実際に出来るか?」をイメージしながら図面をチェックできると、非常にレベルの高い施工図になると私自身は感じています。

例えば、施工しにくい部分をあえて「増し打ち」して施工しやすくしたり、ピットなど段差の多い部分の施工順を考えながらチェックしたり、水平の打継をどこに設けてどのように止水を行なうかを検討しながらチェックしたりするなどです。

みんなの考えを「打継位置」や「止水板設置」など施工図に反映することで、実際に作業する人にも「思い」が伝わり、品質の良い建物を造ることにつながります。やはり一番図面のことを分かっているのは、実際に図面をチェックしている人です。

現場と建物の品質は、図面チェックをしている時から、すでに問われています!