トンネルの点検作業は容易じゃない!

従来のトンネル点検では、地質展開図、切羽観察記録など紙ベースの資料をトンネル内に持ち込む必要があった。トンネル内部の様子を肉眼で確かめつつ、手元の資料と照らし合わせながら、点検作業を進めるのである。

ただでさえ暗いトンネル内部。自然光が差し込まない中での作業である。排ガスにまみれた壁面、複雑な構造物、見えない地質や地層についても考慮しながら進めるトンネルの点検作業は容易ではなかった。

さらに、トンネルの交通利用をストップできる時間も限られているため、点検作業は時間との戦いでもあった。

トンネル維持管理を容易にした、ハンズフリーなMR技術

そこで鴻池組が株式会社インフォマティクスと開発したのが、MR(複合現実)技術を利用したトンネル維持管理システムだ。MRとはMixed realityの略で、複合現実を意味する。

ウエアラブル端末とホログラムを利用した維持管理システムで、ホログラムを浮かび上がらせるために、Microsoft社製のHoloLensを使用している。

Microsoft社製 HoloLens(ウェアラブル端末)

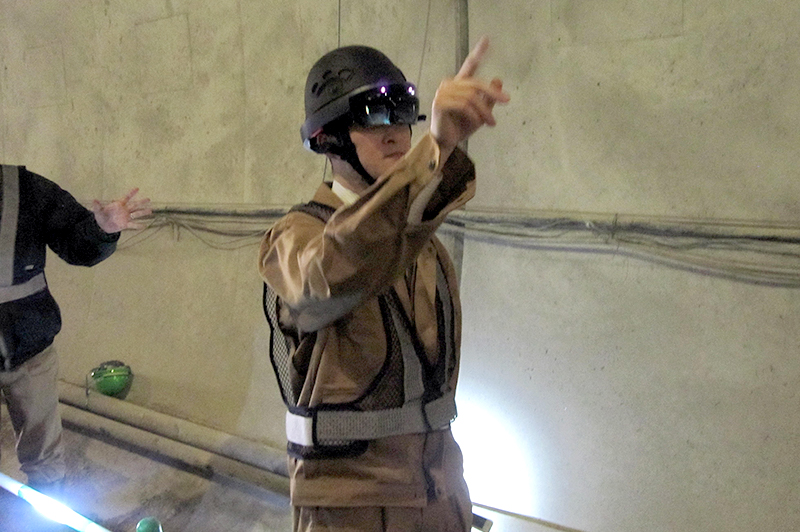

HDM(ヘッドマウントディスプレイ)を頭部に装着して、トンネル内部の確認したいところに顔を向けるだけで、ARマーカーが反応してデータを読み出すという画期的な開発だ。

HoloLens適合ヘルメット

HDMは、そのまま頭部に装着できるが、専用のヘルメットを被り、その上から装着することも可能。肉眼では暗がりで作業しづらかったが、HDMの場合、暗がりのほうが映像を見やすいので、トンネルの環境を逆手に取ることができる。

3次元の映像にARマーカーによる2次元データも投影

ARマーカーとは、現実の世界(この場合はトンネル)に2次元データを浮かび上がらせることができるマーカー。

ARマーカー

HDMを頭部に装着してトンネル坑内に入ると、地質展開図による地層が、現実のトンネル壁面に重なるように画面に浮かび上がり、さらに覆工のひび割れ部分も赤い線で表示される。これによって、ひび割れ部分に関しては、設計・施工との因果関係も画像から推測することができる。

また、トンネル坑内の「データ登録ポイント」に行くと、登録しておいた各種データが2次元で自動表示される。例えば、赤のデータ登録ポイントでは「切羽観察記録」を、黄色の登録ポイントでは「内空変位計測結果」を表示。ハンズフリーなので、逐一紙の資料を手でめくって探す手間が省ける。

その他にも、設計断面図を浮かび上がらせたり、トンネル設計寸法を見たり、床版や排水構など地下にあって見えない部分についても容易に知ることができる。

HDMについているセンサーは、トンネルと人の位置を認識。それに合わせて3次元データとトンネル坑内の位置をマッチングする。移動とともに画像が追随し、30m移動してもわずか10cm以内の表示誤差で済むという精度の高さだ。

最新の施工データを反映し、施工や維持管理を効率

MR技術は、トンネルの維持管理が容易になるだけでなく、施工時には完成イメージがつかみやすくなるため、トンネル施工時に問題点を洗い出すことも可能にする。

また、施工データは小型コンピュータに蓄積することができるので、施工後に地山崩落や変状、突発湧き水など不測の事態があっても、たちまちのうちに発生原因を突き止め、迅速に対応することができる。

施工中のデータや維持管理データはクラウドに保存するが、いずれも現場で取得した最新データを反映することで、MR技術を活用した施工や維持管理の効率を上げることが可能だ。

CIMとMR技術の連携、今後の展望

国土交通省は2016年からi-constructionを推進し、現場の生産性向上を一人当たり5割増しにすることを目標にしているが、その一環として3次元モデルを使用した設計・施工を行うCIMを取り入れることを推奨している。

鴻池組では、このMR技術を利用したトンネル維持管理システムについて、すでに鳥取西道路気高第2トンネル工事で実証実験に成功しており、受注者が設計・施工時に作成したCIMとMR技術の連携を図ることで、施工管理や品質管理のさらなる効率化を目指している。さらに、それらのデータを発注者が共有することで、トンネルの維持管理に役立てるよう展開する方針だ。