マンホールサミットとマンホーラー

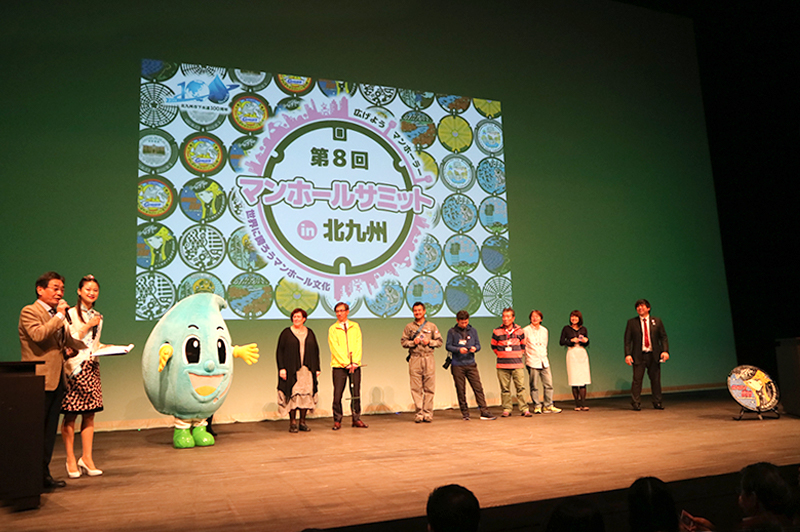

「マンホールサミット in 北九州」が11月3日、北九州市芸術劇場で開かれた。サブタイトルは「広げようマンホーラー」、「世界に誇ろうマンホール文化」。

全国各地の「マンホーラー」など約5000名(主催者発表)が集まる中、マンホール蓋の展示、グッズ販売、トークショーなどが繰り広げられた。

全員参加で「マンホールポーズ」を決める一幕も。「ゆーとぴあ」のギャグではない。

なにやら不思議な臭いがするので、とりあえずマンホールサミットに行ってきた。

「マンホーラー」とは何か?

そもそも「マンホーラー」とは何か。

weblio辞書によれば、「マンホールの愛好家、特にマンホールの蓋のデザイン性に着目して写真に収めるべく全国を旅し、画像をSNSに投稿して披露している人を指して用いられる語」とある。

世間的(個人的)には「オタク」と混同しがちだが、マンホール蓋に対する「愛」とマンホール蓋を通じた「学び」を楽しむのがマンホーラーだと解される。

「マンホール」についても一応説明していくと、同じくweblio辞書によれば、「地下暗渠、下水管。ボイラ、貯水タンクなどの検査、修理、掃除などのために設けた人の出入口」とある。

マンホールは出入り口であって、マンホール蓋とは異なるが、世間的にはしばしば混同される。今回のサミットも、正確には「マンホール蓋サミット」となる。

デザインマンホールと邪道なマンホール

マンホールの蓋は、その多くが鋳鉄製で、重さは40kg程度。蓋表面には、通行車両などのスリップ防止のため、意図的に凹凸のある紋様が施されている。

昔は自治体などのマークと幾何学文様を組み合わせたシンプルなデザインのものが多かったが、近年、アニメなどのキャラクター、名所、景観などを取り入れた「デザインマンホール」も普及している。

松本零士さんの「銀河鉄道999」をあしらったデザインマンホール。左は鋳物だが、右の二つは「邪道」とされる合わせ物。

デザインマンホールの例としては、北九州市が製作した漫画家の松本零士さんの「銀河鉄道999」のキャラクターをデザインしたマンホール蓋がある。当然だが、実際の製作は、日之出水道機器株式会社などの鉄蓋メーカーが行う。

デザインマンホールには、鋳物に着したものと鋳物にデザインした板を合わせるものがあるが、後者は「邪道である」として、一部のマンホーラーから不興を買っている。

マンホール蓋展示会に群がるマンホーラー?

マンホール蓋の拓本、「フタ拓」に並ぶマンホーラー?

下水道PRツールとしてのマンホールサミット

主催者の下水道広報プラットフォーム(GKP)のHPによれば、最初のマンホールサミットの開催は2015年のようだが、どういうわけかHPに記載がなく、詳細は不明。

2回目以降の開催場所は、東京、神戸、また東京、大和郡山市、川越市、倉敷市ときて、今回の北九州市となる。今年2018年は北九州市下水道100周年の節目の年ということで、サミットが誘致された経緯がある。

では、なぜマンホール蓋でサミットを行うのか。

ミス日本「水の天使」

全国のマンホーラーが一堂に集い、情報交換や友好関係を深めるという目的はわかりやすいが、ふだん社会的なアピールネタがほとんどない下水道セクションが、マンホール蓋ブームに便乗して、下水道PRのためのツールとして活用している側面がある。

GKPという組織は(公社)日本下水道協会内に事務局がある。同協会は、自治体、関連民間企業などが会員に名を連ね、理事長は国土交通省のOBが務める。

司会を務めたミス日本「水の天使」の浦底里沙さん

今回、サミットの司会を務めたのは、「2018ミス日本水の天使」の浦底里沙さん(もう一人は国土交通省OB)。

浦底さんは鹿児島出身のモデルさんで、主に下水道関連のイベントに引っ張りだこ。今年7月に北九州市で開かれた「下水道展」でも司会を務めている。

マンホールを通じて、アイデンティティが形成、地元への愛着生まれる

トークショーは、まず国土交通省下水道部の森岡泰裕部長と北九州市上下水道局の有田仁志局長による対談を皮切りに、全8セッション、3時間半に及ぶ長大なものだった。

海外からは、ベルリン森鴎外記念館のベアーデ・ヴォンデさんが登壇。「日本には、地面に密着した文化、地面に結びついた文化がある」「(日本の)マンホールは、民主主義的なつくり方によって、地域のアイデンティティが形成され、地元に対する愛着が生まれる」などと指摘した。

ドイツの雑誌で、日本のマンホールが紹介された記事を紹介するベアーデ・ヴォンデさん

その他のトークは、諸般の事情により、タイトル、登壇者のみ掲載するに止める。

- 「ドリームマンホール!」 噂の土木応援チームデミーとマツ(出水亨、松永昭吾)

- 「蓋の東海道五十三次」 飯田眞三(街角探検家)

- 「今日からはじめよう!デザインマンホール蓋の楽しみ方2018版」 森本庄治(みちくさ学会講師、マンホールナイト実行委員)

- 「飛び出せ!行政マンホーラー!!」 緒方恵里奈(北九州市上下水道局下水道部下水道計画課)

- 「路上観察とマンホールの蓋について」 二宮啓市(路上観察学会小倉支部長)

- 「広げよう!マンホーラー!」 山田秀人(日之出水道機器広報部マネージャー)

「行政マンホーラー」って?

土木技術者、マンホーラー、公務員、鉄蓋メーカーなど多彩な顔ぶれの面々によるリレートークは、「もうお腹いっぱい」と思うほど盛りだくさんの内容だったが、とくに印象に残ったのは自称「全国第1号のマンホーラー」緒方さんのトークである。

自称「全国第1号行政マンホーラー」について説明する緒方さん

冒頭いきなり、「私の話を最後まで和やかに、やさしく聞いてくれた方にはマンホールカードを配布します」などと、客との取引を要求するマイペースぶりに衝撃が走った。

「行政マンホーラー」とは、彼女の定義によれば、行政マンとして、マンホールが好きで、自分が所属する自治体のマンホールに関する情報発信を行い、自ら新しいマンホールを企画する存在を指すらしい。他の自治体でカッコ良いデザインのマンホールができると、「くっそーと思う」などと心情を吐露する場面もあった。

このほか、「下水道のクサイ臭いさえ好きになる」などの軽妙なトークで押しまくり、会場を沸かせた。

次回のマンホールサミット開催も楽しみだ。