いま、NASAでは「アルテミス計画(※1)」と称し、2030年代から月に拠点を建設することを目指して活動を進めている。

日本でも、政府の「宇宙開発利用加速化戦略プログラム(スターダストプログラム)」(※2)の一環として、2021年7月に「宇宙無人建設革新技術開発推進事業」(※3)が開始。実施対象として合計12件が決定した。

「2023年度から、本格的に研究開発のステージに入った」と語る国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション担当)グループ 施工企画室企画専門官(役職はインタビュー当時)の増竜郎氏に、月面開発の進捗について聞いた。

※1 アルテミス計画:アメリカ航空宇宙局(NASA)が主導し、日本、EUなど西側諸国も参加して月面探査や月面基地の建設などを目指す。

※2 宇宙開発利用加速化戦略プログラム:宇宙政策全体を俯瞰し、戦略的に取り組むべきプロジェクトを特定し、関係省庁の連携や産学の多様なプレーヤーの参画の下で技術開発に取り組んでいく枠組として2020年度に内閣府で創設したプログラム。

※3 宇宙無人建設革新技術開発推進事業:無人建設技術(自動化、遠隔化、ICT 施工など)について、将来的に月面などの建設活動に発展し得ることを視野に入れ、5年間の研究開発を推進、地上での建設事業の基盤技術としての確立を目指す。

「ICT施工のステージ2」に突入

国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション担当)グループ 施工企画室企画専門官(当時)の増竜郎氏

――いま、建設業界ではICT施工がさらに発展し、現場の効率化が期待されています。

増さん これまでのICT施工(※4)は、使うことそれ自体を目的としてきました。ですが、2023年度はその先の「ICT施工のステージ2」に突入し、ICT施工を採用して工事全体がどれだけ効率化が実現したかを見極める段階に入りました。

※4 ICT施工:建設生産プロセス(測量・設計・施工・管理・検査・納品)の全ての段階でICTを全面的に活用する。自動化・遠隔化等が可能になるため、経験の少ない人でも熟練者と同じように作業が可能になり、人手不足の解消や危険な現場での作業の減少につながり、作業の効率化が期待される。

国土交通省の「ICT導入協議会」(※5)でも、これまで機械による作業単体を効率化してきましたが、2023年度から工種単位ではなく工事全体で生産性を向上することを目指しています。

※5 ICT導入協議会:i-Constructionの3本柱の一つである土工への「ICTの全面的な活用」に向けて、ICTを建設現場へ円滑に導入し、その普及推進を図るため、関係業ら等の意見を聴取し、具体的な課題解決に向け共通の認識を得ることを目的に、産学官関係者により設置した。

これからはゼネコン各社がICT技術をどれだけ使いこなしていくかが、ICT施工の普及のポイントになります。また、こうした各社のノウハウを広めていくことは、人材確保の観点からも若年層へのアプローチ材料として重要なものだと考えています。

――今年5月に開催された「建設・測量生産性向上展」でも、様々なICT技術が展示され、技術の進歩が感じられました。

増さん 今年の展示会の注目点は、各社が軒並み遠隔技術提案されていたことです。これらの遠隔操作技術を組み合わせたうえで、国土交通省としてはさらにその先の「ICT施工のステージ3」、そして更には、宇宙への展開を目指しています。

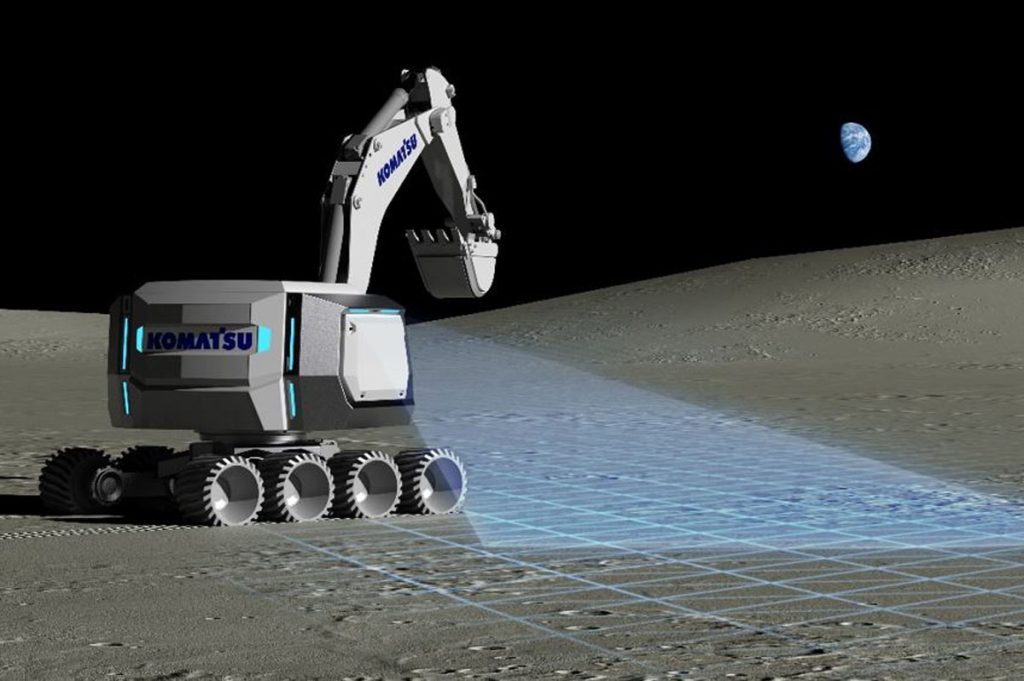

遠隔技術は従来、災害対応に活用され、現在は通常工事にも導入が開始されていますが、政府の「宇宙開発利用加速化戦略プログラム」の一環として、2021年7月に「宇宙無人建設革新技術開発推進事業」が決定され、遠隔技術による月面の拠点建設を目指した動きが建設業界でも本格化しています。

今年も盛況だった「建設・測量生産性向上展」

「チームジャパン」で宇宙を目指す

――いま、宇宙技術の検証はどの段階にあるのでしょうか。

増さん 「宇宙無人建設革新技術開発推進事業」では、2021年度~2022年度にかけて、本当に月で活用できるかの実現可能性の検証をしてきました。2023年度から本格的に研究開発のステージに入っています。

2023年4月には、技術研究開発の実施対象として合計12件を決定しました。内訳は、無人建設(自動化・遠隔化)に係る技術が8件、建材製造に係る技術が1件、簡易施設建設に係る技術が3件です。

月面施工デジタルツインの構築 / 出典:鹿島

――進捗状況はいかがでしょうか。

増さん 現在のフェーズは、地上での基盤技術の確立、つまり遠隔・自動化技術の精度を高めていく段階にあり、その次のフェーズとして具体的に月でどう運用するのかを検証していくことになります。地上で稼働できない技術を、月で稼働させることはできません。そのためにも、まずは地上で現場検証を重ねることが重要だと考えています。

国土交通省では、遠隔施工などの革新的な施工技術を実演する「遠隔施工等実演会 ~施工DXチャレンジ」を、茨城県・つくば市の建設DX実験フィールドで、昨秋に初開催したところですが、今年度も11月20、21日に開催する予定です。今後も現場と一体的に地に足をつけた技術開発を進めていきます。

昨年秋に開催された「遠隔施工等実演会」(施工DXチャレンジ2022)のようす

――「宇宙無人建設革新技術開発推進事業」に参画している研究開発実施者を見ると、圧巻です。

増さん 石上玄也氏(慶應義塾大学理工学部機械工学科准教授)は「チームジャパン」と表現しています。各社の得意分野を活かしながら、日本全体の技術を高め、国際的なリーダーシップの役割を果たしていく、アルテミス計画をけん引できるような技術開発を推進することに期待しています。

「宇宙無人建設革新技術開発推進事業」は5年間の期間となっていますが、その先の具体的なステップはまだ決まっていません。この5年間でどれだけ技術が進展するか、また各国の宇宙活動の進捗によって、徐々に具体的な月面活動のシナリオが決まっていきます。

「宇宙無人建設革新技術開発推進事業」で参画している各社

そのほかにも、業界、行政機関及び有識者からなる分野横断的な組織である「建設機械施工の自動化・自律化協議会」(※6)は今般3回目の会合を開催し、「現場検証の実施方針」「安全ガイドライン」を作成しました。同方針とガイドラインを反映して、2023年10月以降に順次現場での検証も行う予定です。

※6 建設機械施工の自動化・自律化協議会:自動化・自律化・遠隔化技術について、現場状況を踏まえた適切な安全対策や関連基準の整備などにより開発や普及を加速化させ、飛躍的な生産性向上と働き方改革の実現を目的に、関係する業界、行政機関及び有識者からなる分野横断的組織として設立された。

――5月には、第1回「宇宙を目指す建設革新会議」(略称:宇宙建設革新会議)も開催されましたが、どのような内容だったのでしょうか。

増さん 繰り返しになりますが、月を目指すうえでは個々の技術ではなく、チームとなって進める必要があります。そこで、宇宙での活動のシナリオを作成するためのワーキングをみなで立ち上げました。この会議では、コア技術として共通している自動化・自律化や、簡易施設建設などについて協力して取り組むことが決まっています。

なぜ人は月を目指すのか?

――そもそも、なぜ世界は月を目指しているのでしょうか?

増さん その答えは、人によって異なるかもしれませんね。JAXAは月を「新たな人類の生存域」と表現していますが、私個人としては新しい世界があるのであれば、足を踏み入れてみたいという素直な気持ちが大きいです。

人類は誕生から長らく、それぞれの土地で生活していましたが、大航海時代を迎え、ヨーロッパ人はアフリカやアジア、アメリカ大陸へ進出しました。時代とともに人類の活動領域は広まっていったわけです。純粋な表現をするならば、月を探検し、新しいものを見つけ出したいという気持ちは人類が古くから持つ自然な感情だともいえるかもしれません。

人類はアポロ計画以来、月に行っていませんが、まずは行ってみないと分からないことが多いのです。たとえ、地上で入念にシミュレーションをしたとしても、現地ではトラブルが発生する可能性があります。新技術は失敗を通じて進歩していくものですから、行くこと自体にも意味があるものだと考えています。

索道技術を利用した災害対応運搬技術の開発(代表者・熊谷組) / 出典:JAXA

次代の技術者が宇宙開発に参画

――増様の管轄を教えてください。

増さん ベースは建設機械課です。機械を高度化させることで、20年以上前に情報化施工が試行され、それが後のICT施工や・i-Constructionへとつながりました。今は機械だけではなく工事全体で生産性を向上する取組みも展開しています。名称も建設機械課から、建設施工企画課、公共事業企画調整課、そして今は参事官(イノベーション担当)グループ施工企画室へと変遷しました。この参事官室には、土木、機械、電気通信など、さまざまな分野の方が参画しており、一緒になってDXを実現していくことを目指しています。

もちろん地上での仕事がメインなのですが、月面に向けての新技術開発することと、他省庁と協調と協創をしながら、人類として新たな領域を進めています。

――ご経歴は。

増さん 機械工学が専門で、機械行政官として入省しましたが、土木分野も含めさまざま異動しました。入札契約の仕事も担当しましたが、当時は総合契約落札方式という契約方式を作成していた頃です。内閣府の防災担当として、地震災害に関する調査や対策も検討しましたね。

前任では東北地方整備局能代河川国道事務所に在籍していました。最近では、地域ゼネコンがICT建機やドローンの活用されている様子が目立ちます。若い方がいち早く新技術のノウハウを習得し、そこにベテランの技術者の経験がマッチングしていることはいい動きだと当時から拝見していました。

――宇宙という大きな世界観で、世界と戦っている姿を見れば、建設業界で働きたいと考える子どもたちや若者も増えていくのではないでしょうか。

増さん 技術は人が支えるものです。実は、この事業は各社とも若手が多く参加しています。彼らは10~20年後、今後の日本の宇宙開発を担っていく人材です。今すぐに月に行くことはできませんが、彼らが中心となり、まずは地上の実証実験を確立していくことで、建設業界で働く楽しさと大切さを知ってもらうことにつながっていくことに期待しています。