なぜ人は月を目指すのか?

――そもそも、なぜ世界は月を目指しているのでしょうか?

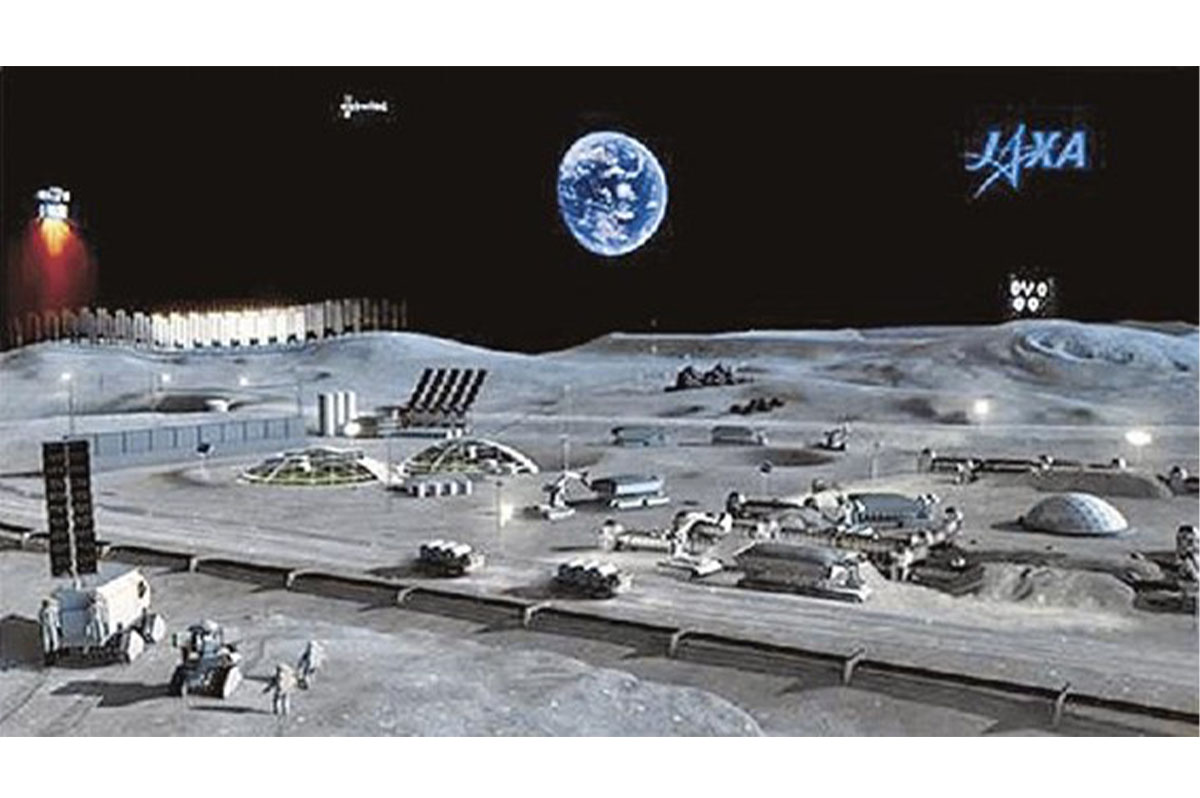

増さん その答えは、人によって異なるかもしれませんね。JAXAは月を「新たな人類の生存域」と表現していますが、私個人としては新しい世界があるのであれば、足を踏み入れてみたいという素直な気持ちが大きいです。

人類は誕生から長らく、それぞれの土地で生活していましたが、大航海時代を迎え、ヨーロッパ人はアフリカやアジア、アメリカ大陸へ進出しました。時代とともに人類の活動領域は広まっていったわけです。純粋な表現をするならば、月を探検し、新しいものを見つけ出したいという気持ちは人類が古くから持つ自然な感情だともいえるかもしれません。

人類はアポロ計画以来、月に行っていませんが、まずは行ってみないと分からないことが多いのです。たとえ、地上で入念にシミュレーションをしたとしても、現地ではトラブルが発生する可能性があります。新技術は失敗を通じて進歩していくものですから、行くこと自体にも意味があるものだと考えています。

索道技術を利用した災害対応運搬技術の開発(代表者・熊谷組) / 出典:JAXA

次代の技術者が宇宙開発に参画

――増様の管轄を教えてください。

増さん ベースは建設機械課です。機械を高度化させることで、20年以上前に情報化施工が試行され、それが後のICT施工や・i-Constructionへとつながりました。今は機械だけではなく工事全体で生産性を向上する取組みも展開しています。名称も建設機械課から、建設施工企画課、公共事業企画調整課、そして今は参事官(イノベーション担当)グループ施工企画室へと変遷しました。この参事官室には、土木、機械、電気通信など、さまざまな分野の方が参画しており、一緒になってDXを実現していくことを目指しています。

もちろん地上での仕事がメインなのですが、月面に向けての新技術開発することと、他省庁と協調と協創をしながら、人類として新たな領域を進めています。

――ご経歴は。

増さん 機械工学が専門で、機械行政官として入省しましたが、土木分野も含めさまざま異動しました。入札契約の仕事も担当しましたが、当時は総合契約落札方式という契約方式を作成していた頃です。内閣府の防災担当として、地震災害に関する調査や対策も検討しましたね。

前任では東北地方整備局能代河川国道事務所に在籍していました。最近では、地域ゼネコンがICT建機やドローンの活用されている様子が目立ちます。若い方がいち早く新技術のノウハウを習得し、そこにベテランの技術者の経験がマッチングしていることはいい動きだと当時から拝見していました。

――宇宙という大きな世界観で、世界と戦っている姿を見れば、建設業界で働きたいと考える子どもたちや若者も増えていくのではないでしょうか。

増さん 技術は人が支えるものです。実は、この事業は各社とも若手が多く参加しています。彼らは10~20年後、今後の日本の宇宙開発を担っていく人材です。今すぐに月に行くことはできませんが、彼らが中心となり、まずは地上の実証実験を確立していくことで、建設業界で働く楽しさと大切さを知ってもらうことにつながっていくことに期待しています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。