(公社)土木学会(佐々木葉会長)は9月24日、2024年度「土木学会選奨土木遺産」として、「阪神甲子園球場・枝川橋梁」など14件を認定し発表した。これにより、選奨土木遺産は累計531件となった。

選奨土木遺産は、工学的機能と社会的に果たしてきた役割、建造にあたった技術者の尽力・先見性・使命感などの観点から、貴重な歴史的土木構造物を顕彰するもの。社会的にアピールすることで、まちづくりの活用を促進し、歴史的土木構造物の重要性を社会に啓発し、保存にも役立てる。さらには、失われるおそれのある貴重な歴史的構造物の救済や保存の必要性も訴えることが狙いだ。

選奨土木遺産の認定制度の設立は2000年度で、対象は交通・防災・エネルギー・衛生・産業などの用途に使用された広義の土木関連施設で、原則として竣工後50年を経過したもの。賞牌として、青銅版の銘板を授与する。表彰式は各支部が土木の日に合わせて開催する予定だ。

甲子園球場が”土木遺産”として認定された理由

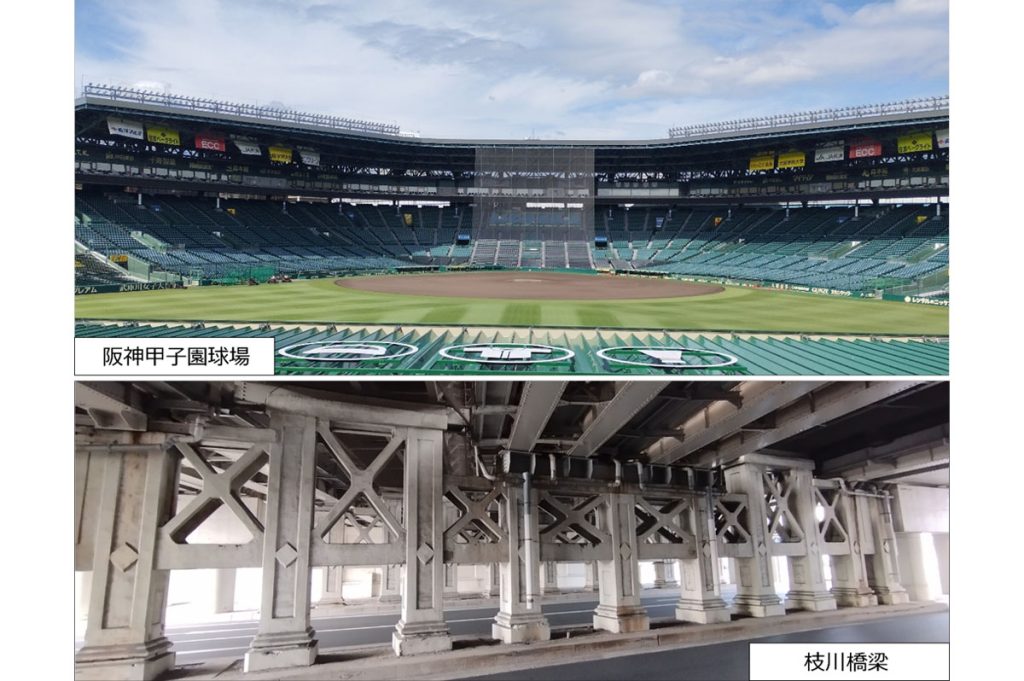

選奨土木遺産で今回クローズアップしたい施設は阪神甲子園球場だ。1924年8月1日に開場し、枝川・申川の廃川敷である軟弱地盤に東洋一の広さ(竣工時)となるグラウンドを構築するため、3層の断面構成として地盤の強化を図った。開場から100年を迎えた現在もグラウンド整備と相まって水はけのよいグラウンドを維持。また、アルプス・外野スタンドはRC造に改修したが、竣工時の土塁の一部が現在も残る。

一方、枝川橋梁は枝川の埋立て後に設けられた道路や阪神甲子園線(1975年廃止)と立体交差し、阪神甲子園球場の観客の円滑な輸送を担った阪神本線甲子園駅を支える橋梁として1925年7月に架設した。当時希少であった鉄骨柱にコンクリート被覆した特徴的な構造を持ち、デザイン性の高い装飾を施す。

竣工当時の甲子園球場

これらは、甲子園開発の先駆けとして、相互に関連して同時期に竣工された貴重な土木構造物。それぞれの土木構造物としての重要性とともに甲子園開発を象徴し、施設やインフラの維持管理の高度な技術を窺い知る土木構造物であることが認められ、今般、阪神甲子園球場開場100周年という節目の年に選奨土木遺産の認定を受けるに至った。

今回、選定された選奨土木遺産の一部を紹介するとともに、記者会見を行った知野泰明・土木学会選奨土木遺産委員会委員長(日本大学工学部教授)が、選奨土木遺産について語った。

左から 、知野泰明・土木学会選奨土木遺産委員会委員長と三輪準二・土木学会専務理事

――この14件の選奨土木遺産の総括からお願いします。

知野泰明氏(以下、知野委員長) 土木学会は全国に8支部ありますが、今回、選奨土木遺産は北海道が2件、関東が3件、中部が2件、関西が4件、中国が1件、四国が1件、西部が1件と各支部から選定されました。選奨土木遺産には貴重な橋梁や、明治初頭の鉄道開発に関するずい道などが多く含まれ、25年目にこのような施設が認定対象となったことは喜ばしいことです。

北海道の「旧岩保木水門」は新釧路川開削の面から見て治水史の面から非常に貴重な土木遺産。当時の水門が認定されたことは、私も土木構造物などの歴史研究をしている身からすると、大変感慨深いものがあります。

次に、同じく北海道の「奥行臼の交通施設群」は施設群一体として、当時のシステムが理解できる構造物。とくに文化財として交通施設群ということで、久しぶりにシステムも含めて、認定することが出来ました。

「阪神甲子園球場・枝川橋梁」は特徴的な土木遺産の1つ。球団事務局は今回の認定にあたり大変喜ばれておりました。球場は建物施設もありますが、土木施設のくくりになっています。元々は土木技術者による開発で、駅舎なども土木系の設計が入っており、そのような背景から甲子園球場も認定して差し支えないという結論に至りました。球場も100周年を迎え、関西支部の熱意ある推薦が印象に残りました。

甲子園球場と枝川橋梁の全景

“チャレンジ”した構造物が未来の土木遺産に

――戦後の構造物もいくつか認定されていますが、この点について。

知野委員長 土木遺産に限らず、日本の文化財指定が50年以前を対象とし、選奨土木遺産も同様な形で数年前から戦後の施設も認定を続けていますが、日本の中で唯一性や希少性を評価対象としているため、慎重に認定をしています。

――2023年9月には、熊本県・山都町の「通潤橋」(つうじゅんきょう)が国宝に指定を受けました。国史跡レベルでの指定の動きはありますでしょうか。

知野委員長 「通潤橋」は現在も使用されている構造物。文化庁では歴史ある土木施設をリスト化され、その中に明治初頭の「野蒜築港(のびるちくこう)」が入っており、2000年度に選奨土木遺産で認定していますが、こうした土木遺産が国史跡に指定されそうな動きがあります。これから近世・近代の土木遺産が国史跡の指定の動きが進む可能性があります。

――2023年度の「蔵前橋」に引き続いて、2024年度では同じく復興橋梁で「駒形橋」が選ばれました。

知野委員長 震災復興で隅田川に架設されたの橋梁の多くは、ドイツを参考にしています。「駒形橋」は東京都選定歴史的建造物に指定されていますが、今回、改めて認定できた点については橋梁の専門の審査の委員からは喜びの声が上がりました。

2023年度の選奨土木遺産

――現代の土木構造物も将来の土木遺産になるかもしれません。そこで現代の土木技術者に対してエールの一言を。

知野委員長 土木遺産として残っていく構造物は当時でも技術的にブレークし、初めての試みであるとか、デザインが突出している、地域の生活の課題を克服する、技術的・地域的・社会的課題を乗り越えた土木構造物と言えます。日本の土木技術の今後の発展が反映され、課題を乗り越え、新しいものにチャレンジした構造物が、これからも土木遺産に選ばれていくでしょう。選奨土木遺産の制度はこれで終わりではなく、文化財全般にも同様なことが言えますが、技術者の情熱・思い・工夫が土木遺産として残っていくのではないでしょうか。

関連記事

2024年度の土木学会選奨土木遺産一覧

- 名称(受賞理由)=竣工年

【北海道支部】2件

- 旧岩保木水門(釧路の発展に寄与した新釧路川開削を象徴し、後年増築された木造上屋が特徴的な道内最古の鉄筋コンクリート造水門)=1931(昭和6)年

旧岩保木水門

- 奥行臼の交通施設群(近現代の根釧地方の開拓と酪農振興、人々の定住に貢献した交通土木施設が、各年代のシステムとして一箇所に現存する唯一の遺産群)=1910(明治43)年~1964(昭和39)年

奥行臼の交通施設群

【関東支部】3件

- 黒川橋梁(上り線)(近代の鉄道技術を伝える貴重な鋼ワーレントラス橋で、重厚感漂う壮大な石張り橋脚が連続する圧倒的スケールの優美な鉄道橋梁)=1920(大正9)年

黒川橋梁(上り線)

- 駒形橋(隅田川に架かる関東大震災の復興橋梁であり、国内初の本格的鋼中路式アーチ橋として歴史的に価値の高い)=1920(大正9)年

駒形橋

- 相模大橋(国内で初めて、20t荷重で設計され、主桁の大半に高張力鋼を用いた橋梁で、我が国の橋梁技術発展の礎となった)=1955(昭和30)年

相模大橋

【中部支部】2件

- 覚王山ずい道(都市部における国内初の開放型手掘り式シールド工法、円形断面シールドと鉄筋コンクリート製セグメントを採用した地下鉄トンネル)=1963(昭和38)年

覚王山ずい道

- 犬山橋(大正時代に樺島正義が鉄道道路併用橋として設計し鉄道橋へ改修された、オベリスク様の親柱が残る3連の鋼ワーレントラス橋)=1925(大正14)年→2000(平成12)年に鉄道専用橋として改修

犬山橋

【関西支部】4件

- 大谷〜大津間の開業時の鉄道遺構(初めてわが国の技術者・技能者だけで建設された明治13年の鉄道遺構で、わが国の鉄道技術の自立を示す)=逢坂山ずい道:1880(明治13)年、旧上関寺町架道橋橋台:1880(明治13)年→1921(大正10)年に橋桁撤去、逢坂地下道:1879(明治12)年

大谷〜大津間の開業時の鉄道遺構

- 林田隧道(摂津・丹波間の交通の難所を解消するため建設され、石ポータルを有する現役の道路隧道の中で日本最古の土木遺産)=1883(明治16)年→1984(昭和59)年改修(ボックスカルバート継足・覆工コンクリート設置)

林田隧道

- 阪神甲子園球場・枝川橋梁(我が国最古の本格的野球場と地域拠点の鉄道駅を支える橋梁で、廃川敷に計画・開発された「甲子園開発」を象徴する)=阪神甲子園球場:1924(大正13)年→外野の築堤式スタンドを1929(昭和4)年にRC造(アルプススタンド)、1936(昭和11)年に全てをRC造に改修、枝川橋梁:1925(大正14)年

阪神甲子園球場・枝川橋梁

- 港大橋(規模、材料、工法ともに我が国のトラス橋の到達点を示した、中央径間長としては日本最長、世界第3位のゲルバートラス橋)

港大橋

【中国支部】1件

- 目の字形ラーメン橋-志谷川橋梁、日向川橋梁(三江線でのみ採用された極めて珍しい目の字形鉄筋コンクリートラーメン橋)=1934(昭和9)年(開通年)

目の字形ラーメン橋-志谷川橋梁、日向川橋梁

【四国支部】1件

- 瀬詰橋(吉野川支流の川田川に架かる旧道の橋で、大正時代の中路式鋼鈑桁橋は希少であり、左岸に建設当時の親柱が現存する)=1925(大正14)年

【西部支部】

瀬詰橋

【西部支部】1件

- 尾鈴橋(戦後初めて支間長100mを超え、恐竜を彷彿させるダイナミックなフォルムが特徴の戦後復興期を代表する橋梁)=1951(昭和26)年

尾鈴橋