BIM活用で、2030年までに生産性30%向上へ

東急建設株式会社は、施工方法検討や手順の共有、コンクリートの数量算出などに従来から活用してきた構造BIMモデルをもとにした「BIMファーストモデル」に、設備、内外装、さらには外構の情報も追加。2021年度から現場での施工BIM導入を本格化した。

バリューチェーン全体におけるBIMを活用した建築生産システム改革により、2030年までには工事の生産性30%向上を目指すという。

そこで、東急建設建築事業本部技術統括部の林征弥デジタルエンジニアリング部⻑、同部の吉村知郎プロダクトデザイングループリーダーに、独自の「BIMファーストモデル」を解説してもらった。

「BIMファーストモデル」とは?

左から、東急建設株式会社 建築事業本部 技術統括部の林 征弥デジタルエンジニアリング部⻑、同部の吉村知郎 プロダクトデザイングループリーダー

BIM(Building Information Modeling, Management)とは、調査、設計段階から3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても、属性情報(材料、強度等)を付与しながら一連の建設生産・管理システムにおいて活用することで、品質確保とともに生産性向上を目的としたワークフローである。

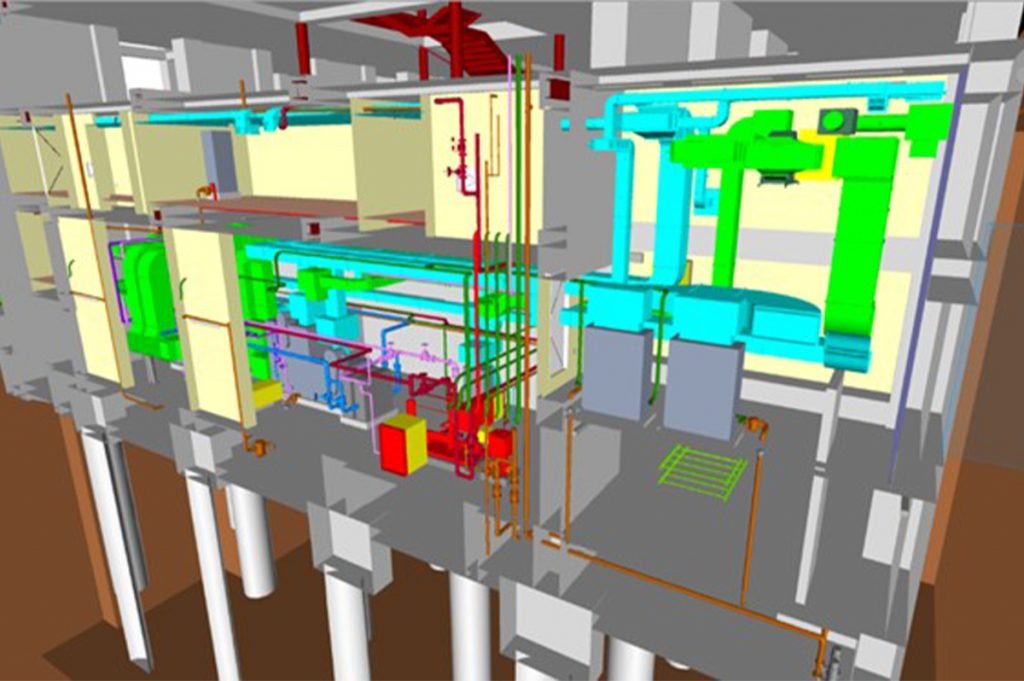

東急建設の「BIMファーストモデル」は、設計図書をBIM化したデータであり、着工前における施工計画の検討から、実際の作業所に用いる施工計画まで進化させ、日々の工事管理に発展させるとともに、建築・設備技術員の気づきを産み出すことができる。

東急建設では、建築工事の生産システム改革に向け 2019年1月から「BIMファーストモデル」の作成を開始、施工BIMの業務への導入を推進してきた。

当初は「構造設計のBIMモデル化」のみ取り扱っていたが、年々その利活用が拡大しその過不足も確認できたことから、2021 年度からは「外装・一部内装」「外構」および「設備」の設計情報も加え情報量を充実させたBIMデータを、一定規模以上のすべての建築作業所に展開した。

「従来の”BIMファーストモデル”をより良いものにしたいという現場からの声を集めました。構造に加えて設備モデルも含めることによって、現場でのリスク回避に効果があるとの意見が多く、今回その要望に応えました。今後さらにここを変革してほしいという声も生まれることが予想されますから、”BIMファーストモデル”の進化はさらに続くことになるでしょう」(林部長)

BIM活用により、関係者との合意形成迅速化、フロントローディングによる生産性の向上、適正な数量把握、建築構造部材と仕上げ部材や配管・ダクト等の設備関連の納まりの早期チェックによる品質確保、技術員の理解・技術力向上への寄与、専門工事会社との連携など様々な効果が期待できる。

川上からのBIM化で建築システムを変革

東急建設では、建物ライフサイクルの川上である設計段階から全面的にBIM化を行うことで、今後、様々な領域での活用を拡大する。BIMを建築事業のプラットフォームとすることでデジタルシフトを加速し、建築生産システムの変革を圧倒的なスピードで推進することになる。

具体的には導入する現場数はどの程度になるだろうか。

「受注金額5億円以上の新築現場では原則すべて”BIMファーストモデル”を適用します。しかし、それ以外でも本部署では現場に対して積極的に提案する一方、逆に現場からも適用してほしいという要望はある。また新築現場工事に加え、リニューアル工事にも導入したいと考えています」(林部長)

「2020年度では受注金額5億円以上の新規現場は、50~60現場あります。もし、2021年度も同じくらいの実績が見込まれるのであれば、同程度の現場に適用する。設備まで含めた”BIMファーストモデル”を適用することは非常に意義があります。渋谷再開発等、建築と土木が共同で工事を行うところでもBIM導入の流れができています」(吉村リーダー)

BIMをプラットフォームとして建築事業のデジタルシフトを加速

BIM専⾨部署設⽴の流れは、2013年7⽉、建築本部建築部にBIM推進グループを新設したことから始まり、同年11月にBIMとCIMを融合したまちづくりのコンセプト「UiM(Urban Information Modeling/Management)」を公表、2017年1⽉には 建築本部のグループからBIM推進部に昇格した。2021年4月には、デジタルエンジニアリング部と名称変更した。

「実はBIMを推進する名称の部署があると、BIMは推進されないという結論に至りました。推進部署があると、そこに任せようという機運になります。そこで現場が主体的にデジタルシフト・建築生産性向上を行うため、エンジニアリング部署に生まれ変わったのです。我々もこれからより、目に見える効果を出さなければならない立場にあります」(林部長)

工事の生産性向上の目標数値は30%。「長期経営計画の議論では目指すべき高い目標として、土木分野も含めて30%向上という戦略的な目標を設定しました。生産性向上は2種類あり、当社技術員の人的生産性と専門工事会社を含めた工事の工期的生産性向上する2点に分かれると思います。その2点の兼ね合いをどうしていくかが課題になります。さらに抜本的に建築生産にメスを入れることになる4週8休が2年後に迫っていますが、デジタルやBIMを現実的なツールとして活用する期限でもあると認識しています」(林部長)

国土交通省は2023年までにBIM/CIMを原則適用

将来的にはすべての現場でデジタル化への展開をはかっていくゴールは同じだ。

実は、国土交通省は2020年4月の時点で「2023年までに小規模工事を除くすべての公共事業にBIM/CIMを原則適用」を決定している。元の目標は2025年であったため、2年前倒しで実施することになっている。そこで建設業界が求められていることはBIMの民間建築工事への適用拡大を急ぐことにあり、今回の東急建設の「統合BIMモデルを着⼯前の全建築作業所に投⼊」の取り組みも時流に沿ったものといえる。

「国土交通省は2024年から、BIMの確認申請を実施するといっているため、同年には設計部門のワークがBIM化になっていないと、世の中についていけなくなります。そのため、設計・施工のバリューチェーンを強化していくと共に、いろんなお客様への提供価値も上げるために、デジタル化をしっかりと進めていくことが重要です」(林部長)

「BIMは使える」と気付いた専門工事業界

BIM化への深化に欠かせないのが、デジタル人材だ。各ゼネコンでは、自社内で育成する内製化をはかりつつも、一部は外注化しているのが実情である。

「デジタルエンジニアリング部でもデジタル人材はおりますが、それだけでは不足しているので外部に仕事を依頼しています。今回、新たなBIMの取り組みが可能になったのは協力いただいている会社の存在も大きい」(吉村リーダー)

「社員のデジタル人材は30人ほどで、これを将来的には全建築系社員にしていかなければなりません。BIMガイドラインやルール化されたテンプレート及び基準BIMモデルを用意して、それらを専門工事会社にも厳守させるマネジメント、コーディネート力を向上させる教育が必要です。もし、建築技術員がBIMソフトを操作できるようになれば、現場のDXがさらに進展できる。今後は、圧倒的なスピード感をもってBIMマネージャー・BIMコーディネーター育成と、BIMシステム高度化を両輪で進めていきたい」(林部長)

加速するDX人材の養成・確保

一方、建設専門工事会社はBIMを含めたDXについてどう見ているだろうか。実際、作業する職人が高齢化を迎えている中、確実に人がいなくなることが肌感覚で理解している。

「BIMを活用したいという専門工事会社は、一昨年あたりから非常に増えており、自らDX推進をしています。本質的にサプライチェーンのDX化がどれだけ進むかが大きなテーマです。そのため、ゼネコンと専門工事会社のデジタルでの協業が増えることは間違いない。」(林部長)

「この1年間、潮目が大きく変わり、専門工事会社でBIMを扱う職種が増加しています。我々の生産性向上は、専門工事会社の生産性向上がないと、成り立ちません。専門工事会社は自らの生産性向上にBIMは使えると気が付きはじめたのです」(吉村リーダー)

木造にも進展するBIM活用

また、BIMのイメージは鉄骨造や鉄筋コンクリート造などであるが、木造への適用も拡大している。たとえば、大東建託株式会社が運営する「住まい」と「暮らし」における情報発信基地「ROOFLAG(ルーフラッグ)賃貸住宅未来展示場」はCLT材も活用したハイブリッド建築。施工は東急建設が担当した。

「CLTの収まりが詳細かつ斜めに変形しているため、BIMモデルを活用しなければ解析できなかった。今回の物件での気づきは、デジタル活用で事前シュミュレーションすることで、手戻りがなくなり生産性が向上、手順の見える化での施工安全性向上、完成後の室内環境の見える化での環境への貢献が出来たこと。デジタル化は、当社が掲げる「3つの提供価値」(脱炭素、廃棄物ゼロ、防災・減災)に必須の要素です。今後、より広がる木の建物採用についてもBIMモデルを導入することで、お客様に今まで以上にスピディーに価値をご提供できると考えています。」(林部長)

「木造のCLT材、サッシ、鉄骨のメーカーがそれぞれ検討してきたものを、ゼネコン側でデジタル整合を行い、今まで出来なかったことも成立できるようになりました。」(吉村リーダー)

東急建設が施工した「ROOFLAG(ルーフラッグ)賃貸住宅未来展示場」の内観

BIMは新3K実現に効果を発揮するか?

また、リニューアル工事や海外案件にもBIM導入に効果があるという。たとえば子会社・東急リニューアルでのリノベーション工事やリーシング分野にも効果があるとされるため、今後の導入に期待がかかる。

さらに、若者に夢を与える建築現場の道具にもなりえる。将来は、BIMを起点とした集中制御センターのような現場事務所で、現場を運営することは夢物語ではなくなるであろう。

建設業に時間外労働の上限規制が適用されるのは、2024年4月1日以降で、もはや待ったなしの状況にある。生産性向上に大いに役立ち、次々と進化、導入していくBIMデジタル。

建設業は新3K(給料・休日・希望へとチェンジしなければならない中、BIMデジタルは大きなツールとなろう。