川上からのBIM化で建築システムを変革

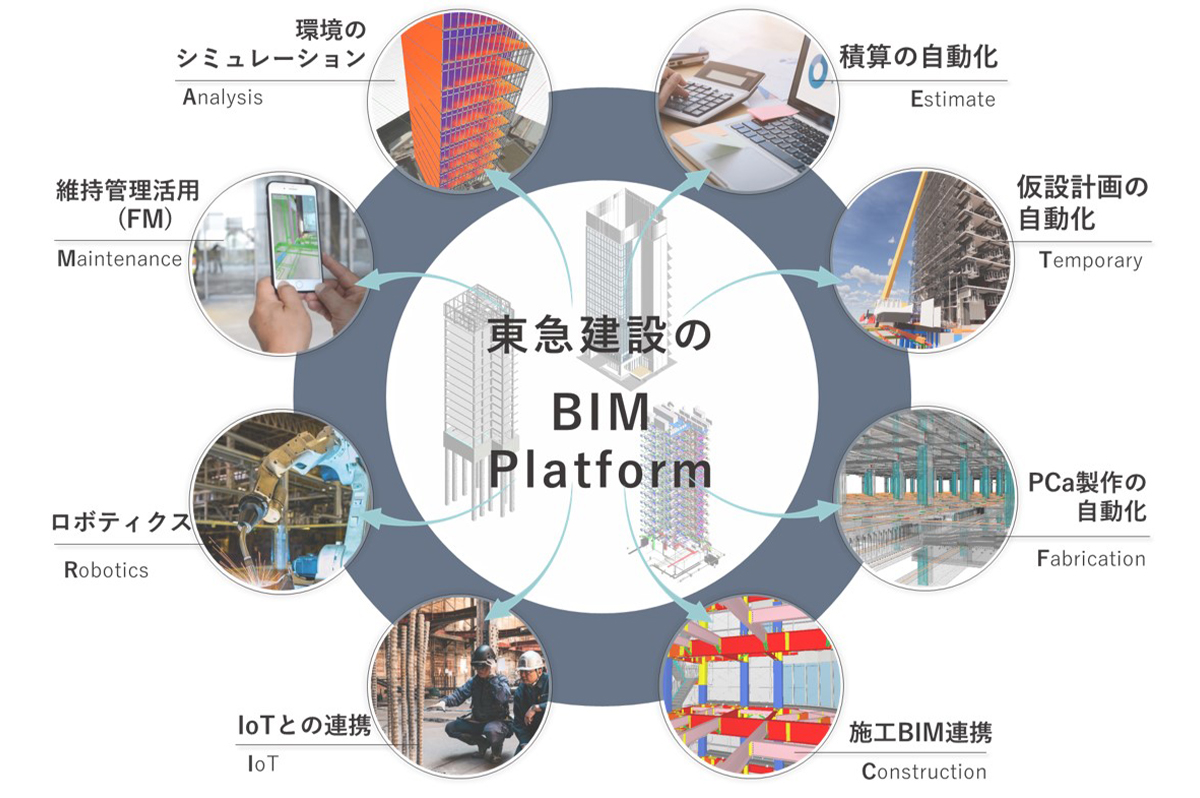

東急建設では、建物ライフサイクルの川上である設計段階から全面的にBIM化を行うことで、今後、様々な領域での活用を拡大する。BIMを建築事業のプラットフォームとすることでデジタルシフトを加速し、建築生産システムの変革を圧倒的なスピードで推進することになる。

具体的には導入する現場数はどの程度になるだろうか。

「受注金額5億円以上の新築現場では原則すべて”BIMファーストモデル”を適用します。しかし、それ以外でも本部署では現場に対して積極的に提案する一方、逆に現場からも適用してほしいという要望はある。また新築現場工事に加え、リニューアル工事にも導入したいと考えています」(林部長)

「2020年度では受注金額5億円以上の新規現場は、50~60現場あります。もし、2021年度も同じくらいの実績が見込まれるのであれば、同程度の現場に適用する。設備まで含めた”BIMファーストモデル”を適用することは非常に意義があります。渋谷再開発等、建築と土木が共同で工事を行うところでもBIM導入の流れができています」(吉村リーダー)

BIMをプラットフォームとして建築事業のデジタルシフトを加速

BIM専⾨部署設⽴の流れは、2013年7⽉、建築本部建築部にBIM推進グループを新設したことから始まり、同年11月にBIMとCIMを融合したまちづくりのコンセプト「UiM(Urban Information Modeling/Management)」を公表、2017年1⽉には 建築本部のグループからBIM推進部に昇格した。2021年4月には、デジタルエンジニアリング部と名称変更した。

「実はBIMを推進する名称の部署があると、BIMは推進されないという結論に至りました。推進部署があると、そこに任せようという機運になります。そこで現場が主体的にデジタルシフト・建築生産性向上を行うため、エンジニアリング部署に生まれ変わったのです。我々もこれからより、目に見える効果を出さなければならない立場にあります」(林部長)

工事の生産性向上の目標数値は30%。「長期経営計画の議論では目指すべき高い目標として、土木分野も含めて30%向上という戦略的な目標を設定しました。生産性向上は2種類あり、当社技術員の人的生産性と専門工事会社を含めた工事の工期的生産性向上する2点に分かれると思います。その2点の兼ね合いをどうしていくかが課題になります。さらに抜本的に建築生産にメスを入れることになる4週8休が2年後に迫っていますが、デジタルやBIMを現実的なツールとして活用する期限でもあると認識しています」(林部長)

国土交通省は2023年までにBIM/CIMを原則適用

将来的にはすべての現場でデジタル化への展開をはかっていくゴールは同じだ。

実は、国土交通省は2020年4月の時点で「2023年までに小規模工事を除くすべての公共事業にBIM/CIMを原則適用」を決定している。元の目標は2025年であったため、2年前倒しで実施することになっている。そこで建設業界が求められていることはBIMの民間建築工事への適用拡大を急ぐことにあり、今回の東急建設の「統合BIMモデルを着⼯前の全建築作業所に投⼊」の取り組みも時流に沿ったものといえる。

「国土交通省は2024年から、BIMの確認申請を実施するといっているため、同年には設計部門のワークがBIM化になっていないと、世の中についていけなくなります。そのため、設計・施工のバリューチェーンを強化していくと共に、いろんなお客様への提供価値も上げるために、デジタル化をしっかりと進めていくことが重要です」(林部長)