点検口の「墨出し・木枠付け」を無視するな!

天井内・パイプシャフトなどに納まる建築設備(空調・衛生)用の点検口。……天井や壁、床に点検口となる開口部を設けるということは、ランナー・スタッドなど軽量鉄骨を切り欠くことになります。

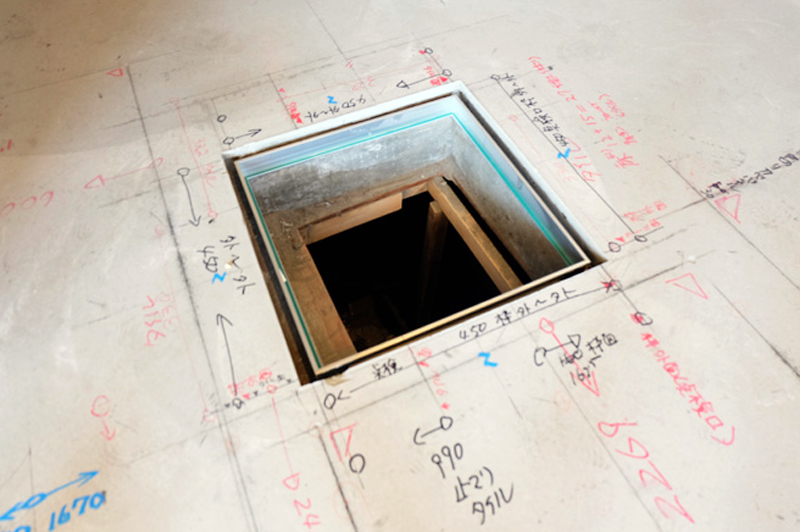

そのため、われわれ設備工事業者は、建築工事業者に対して「開口をあけてくださいね!ここは要補強!」という意味で、墨出し・木枠付けを行います。

しかし、実際は、開口部を塞いで施工されるような例が少なからず発生します。

そこで、施工現場において、 いかに点検口の開口部を確保すべきか、いかに他業種施工者へ点検口の場所を明示すべきかという、ひと工夫が必要になります。

そもそも点検口とは、なんぞや?

点検口とは、ご存知の通り、建築設備の運営・維持のために用いられる開口です。

「建築学用語辞典 第2版」(日本建築学会編)では、次のような説明がされています。

配管・配線などを点検するために、天井・壁・床などに設けられた開口部。通常は扉付きとする。

具体的には、天井隠蔽型のパッケージエアコン(PAC)や、ファンコイルユニット(FCU)のフィルター清掃やドレン排水点検、PAC・FCUの冷房暖房切り替えによる加湿給水バルブの開閉作業など、点検口を通じて様々なメンテナンスが行われます。

点検口がある現場は「輻輳作業」が多い

私の経験で最も多い工事は、一般事務所の天井内工事です。点検口がある施工現場は、とにかく各施工業者の輻輳作業、ラップ作業が多く、余計な苦労もします。

建築工事(天井軽量鉄骨敷設作業、内装等)や、電源工事(照明取付作業)、さらに近年はWi-Fi端末などの設置による通信設備工事も加わり、工程管理・品質管理が難しい箇所でもあります。そのため「グリッドシステム天井」など様々な天井が開発されています。

点検口の確保は大変

点検口用の開口は、天井・壁・床に設けるため、ランナー・スタッドなどの軽量鉄骨を切り欠くことになります。

当然、補強が必要となるため、設備工事業者は、建築工事業者に対して「開口をあけてくださいね!ここは要補強!」という意味で、墨出し・木枠付けを行います。業者間の連携が取れると、点検口の墨と仕上げが綺麗で、一つの芸術作品のようになりますが、すべての現場がそう上手くいくわけではありません。

短工期の現場や予算に余裕がない現場、雰囲気が悪い現場では、われ先に仕事を終わらせようと、次のようなことが発生します。

- 開口部を塞いで施工されている!

- せっかく書いた墨を消される!

- そもそも墨出しに気付かなかったと言われる!

- せっかく作った木枠を壊される!

- 木枠につまづいてケガをした!邪魔だ!などとトラブル発生!

仕方なしに、夜な夜な設備工事業者で、軽鉄を切断・補強をして、最悪の場合は、鉄筋など関わらずコア抜きをすることもあります。工程管理・品質管理など何もあったものではありません。

アマゾンや100円ショップのメッシュカゴを活用

施工現場において、建築工事業者と設備工事業者の関係は、多くの場合、発注・受注関係であるため、工事や作業を要求する際、依頼しづらかったり、伝達の齟齬が生じたりして、トラブルの原因や工程調整が煩雑になる傾向があります。

そこで、私はこのアイディアを思いつき、実践することにしました。

墨出し・木枠がダメならば、これはどうだ!

折りたたみ式洗濯メッシュカゴ/amazon.com

「折りたたみ式洗濯メッシュカゴ」です。

似たような洗濯メッシュカゴは、100円ショップでも手に入ります。

[amazon_link asins=’B00KEZXIQE,B073QSHZT2′ template=’ProductCarousel’ store=’sekokamisama-22′ marketplace=’JP’ link_id=’587c0abb-2b4b-4f82-867b-964c18f48ecc’]

この洗濯メッシュカゴを、点検口となる開口部に、はめ込みます。これなら、他の建築工事業者も「気付かなかった」とは言えません。ケガの心配もなく、もし壊された場合も、安価なので何度でも取り付け可能です。

しかも、現場がカラフルになって、少しは雰囲気も明るく、コミュニケーションも楽しくなるはず(笑)

実際、洗濯メッシュカゴを設置した施工現場では、メッシュカゴを避けるように、軽量鉄骨の配置・切り欠きがきちんと行われ、軽量鉄骨の品質・適切な点検口が確保されました。現場でのちょっとした話題提供にもなります。

……以上、施工現場での責任区分を明示することに、メッシュカゴが役立つというアイディアでした。

みなさまの現場が少しでも安全かつ、楽しくなることを願っております!

実践するか、しないかは、あなた次第です!