日本建築学会(竹内徹会長)は4月19日に、2024年日本建築学会賞の各賞を発表した。作品部門には、石上純也氏が設計した「House&Restaurant」(山口県宇部市)、向山徹氏が設計した「岩国のアトリエ」(山口県岩国市)、山﨑健太郎氏が設計した「八千代市の老人デイサービスセンター『52間の縁側』」(千葉県八千代市)を選出した。

また、建築に関する学術・技術・芸術の発展に貢献した個人会員をたたえる大賞は、坂本功氏(東京大学名誉教授)、橘秀樹氏(東京大学名誉教授)と服部岑生氏(千葉大学名誉教授)の3名が選ばれた。

学会賞は論文部門に6件、作品部門に3件、技術部門に3件、業績部門に3件、教育賞5件(教育業績1件、教育貢献4件)、著作賞5件、作品選奨10件、奨励賞15件、文化賞2件、作品選集新人賞18件(27人)を選出した。

大賞や学会賞などの贈呈式は5月30日に建築会館ホール(東京都港区)で開催する通常総会後に実施する。また奨励賞と作品選集新人賞の表彰式は、8月27~30日に明治大学駿河台キャンパス(東京都千代田区)で開催する2024年度日本建築学会大会に合わせて実施する。

竹内徹会長(大賞選考委員会委員長)は作品部門について、「他の建築各賞とカラーが異なり、本学会は社会性を重視して選んでいるため比較的小規模な作品を選んでいる。これは今年が特別ではなく例年の姿勢が顕在化したものといえる」と語った。

施工の神様では、施工と関連ある「大賞」「学会賞(技術部門、作品部門)」を中心に日本建築学会各賞を紹介する。

「House&Restaurant」の設計者・石上純也氏は二度目の受賞

「House & Restaurant」(©junya.ishigami+associates)

作品部門のうち、House&Restaurantの設計は、株式会社石上純也建築設計事務所(東京・港区)の石上純也代表取締役が担当した。House&Restaurantは、戸建て住宅や低層集合住宅が立ち並ぶ、宇部市の郊外住宅地のフリンジに立地する住居兼レストラン。この建築は大地にいくつもの穴を開け、そこにコンクリートを流し込むことで躯体をつくり、あとでその躯体を掘り出すという工程により施工。この大胆で知的な工程が、大地と建築との反転という歴史的な事業を実現した。

ボリューム模型の三次元座標化を駆使した繊細な設計と、その一方で事前確定を許さないコンクリートと土との接合面が躯体の形態的多様性を生んだ。「建築作品が持つ力、新しい空間の創造への自信に満ち溢れた、清々しい建築」と評価された。

なお、石上氏は、2009年に作品部門を「神奈川工科大学KAIT工房」(神奈川県厚木市)で受賞しており、今回で二度目の受賞となった。

[PR] “未経験者歓迎” 改修工事の建築施工管理求人【東証プライム上場】

伝統工法を基軸とした「岩国のアトリエ」

「岩国のアトリエ」 (写真:野村和慎氏)

岩国のアトリエの設計は、向山徹建築設計事務所(広島県広島市)の代表とともに岡山県立大学教授を務める向山徹氏が担当。書と絵画の収蔵庫を含む画家のアトリエと展示ギャラリー、その家族が暮らす住居を分棟形式で建築した。敷地は山口県岩国市の南郊で、瀬戸内海を望む小高い丘陵地にひろがる集落の中で、その縁辺をなす細長い尾根筋の上にある。

2棟の切妻屋根の重なりと土壁の構成は、斜面に沿って連続する小規模な耕作地の狭間に古民家が散在する集落景観にしっくりとおさまる。木組と土による施工を追及する大工の信念を空間化し、伝統工法を基軸としつつ新たな木の架構と土壁による構造体とした。「地域に根をおろした生業と暮らしの営みを支える空間という原点への回帰を、現代社会のコンテクストのもとで今一度定義することの重要性を明快に表現」と評価された。

動的世界を包含する『52間の縁側』

「八千代市の老人デイサービスセンター『52間の縁側』」 (撮影:黒住直臣氏)

3件目の「八千代市の老人デイサービスセンター『52間の縁側』」は、㈱山﨑健太郎デザインワークショップ代表取締役とともに工学院大学教授を務める山﨑健太郎氏が設計した。用途はデイサービスセンター、学童、更生施設、ゲストハウス、カフェから構成する。敷地は古い郊外の団地に隣接する小学校の裏山や緩やかにうねる尾根の上にある。地理的なエッジに沿うように計画された建築は、水平に伸びる奥行き2.5間、長さ42間の単純反復する架構で尾根下から吹きあげる風が2.5間を通り抜けてゆく。その長大架構に取り付く3つのボックス状の室内空間がそれぞれカフェ、デイサービス、風呂を構成する。「広く動的世界を包含した高度な建築」と評価された。

竹内徹会長(大賞選考委員会委員長)

作品部門の3作品について、大賞選考委員会委員長を務める竹内会長は、「いずれも小規模の建築物」と総括。また、中村拓志学会賞選考委員会作品部会部会長は、「3作品ともかなりバラバラの考え方で受賞作品を決定した。実直に正当な立ち位置で設計論を示し作品に至ったものは、『岩国のアトリエ』と『52間の縁側』であり、『House & Restaurant』は石上氏の自由な発想により建築を追及され、今の建築をブレイクスルーするような作品であり、その点に違いがあった」と語った。

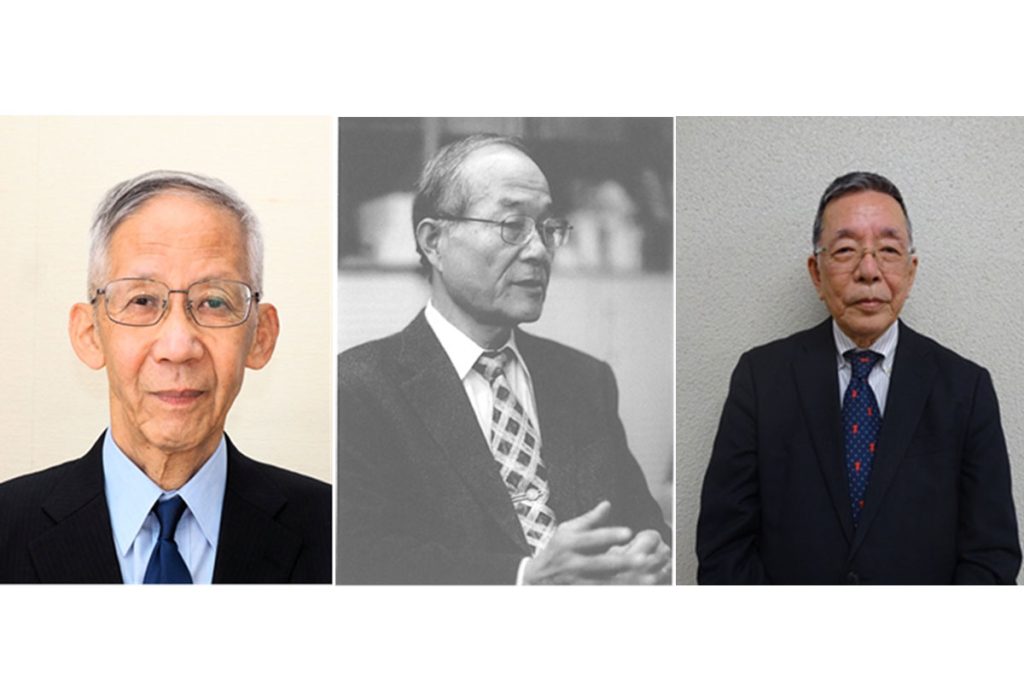

大賞に選ばれた3氏のそれぞれの功績

大賞には、坂本功氏、橘秀樹氏と服部岑生氏の3名が選ばれた。

「木造建築物の保全に関する業績」に貢献した坂本功氏は、木造住宅の耐震性の耐震診断法が広く知られた阪神・淡路大震災以前から耐震診断法の開発・整備に携わり、静岡県での地方版から全国版に展開し現在の診断法の基礎を構築した。阪神・淡路大震災後は耐震診断法の普及活動に尽力し、新たな研究成果を加えた診断法の改訂を繰り返し、耐震補強構法の評価法を整備するなど、既存木造住宅の耐震性向上のための活動を継続的に実践してきた。2003 年にはこれらの業績が高く評価され、「木造住宅の耐震診断法の研究・開発および普及・啓蒙活動に関する業績」として日本建築学会賞(業績)を受賞した。1973年に東京大学工学部に助教授に、1989年には同大学教授に就任し、2006年3月から名誉教授。

「建築音響学と騒音制御工学の発展に対する多大な貢献と国際活動における顕著な業績」に貢献した橘秀樹氏は、建築音響学、騒音制御工学の分野で先駆的な研究に取組み、同分野の発展に与えた影響は極めて大きい。室内音響学分野では縮尺模型実験技術の研究を精力的に行い、理論的・技術的に確立した。物理シミュレーションと信号処理を組み合わせたハイブリッド・シミュレーション手法はホール・劇場の音響設計のために必須の技術として広く普及し、1980年代以降に全国に建てられた非常に数多くのホール建築に結実した。橘氏は、東京大学生産技術研究所で1977 年に助教授、1991 年に同大学教授に就任。2004年から名誉教授。

「住宅・住宅地の建築計画に関する学問的確立・社会実装とそれらを踏まえた市民社会支援活動方策の構築および建築教育の改革に関する功績」に貢献した服部岑生氏は、住宅・住宅地計画での建築計画学や住宅地計画学分野の発展の上で第一人者として先導的な役割を果たした。特に、続き間型住宅や街区中庭型集合住宅の発見など住宅・住宅地のあり方を変革する多くの有益な研究業績を成就した。これらの業績により 1995年に「住宅・住宅地に関する一連の建築計画的研究」で日本建築学会賞(論文)を受賞した。1976 年に千葉大学助教授、1993 年に同大学教授に、2006年から名誉教授。

技術部門は大成建設が2件

なお、技術部門では「外装一体型太陽電池モジュールの実用化と建物への実装」(大成建設株式会社の梅田和彦氏・山口亮氏・宮嶋禎朗氏、株式会社カネカの中島昭彦氏)、「高強度鉄筋を緊張材とするPCaPC梁の開発と木質材料利用への展開」(大成建設の河本慎一郎氏・森山毅子彦氏・相馬智明氏、元大成建設の是永健好氏)、「バイオミメティクス技術を活用した超撥水型枠」(清水建設株式会社の辻埜真人氏・黒田泰弘氏・片山行雄氏、東洋アルミニウム株式会社の西川浩之氏)の3技術が選ばれている。

外装一体型太陽電池モジュールの実用化と建物への実装の技術の要点は、①建築物の立面全体、壁面と窓部全体に同じ外装システムで設置可能な結晶シリコン太陽電池セルを用いた技術開発、②Low-E複層ガラスの仕組みを巧みに活用した窓部の高効率発電システムの開発の2点に集約する。既往の技術の巧みな改善の積み重ねにより、建築における工法・デザイン・機能を細部に至るまで総合的にまとめ、実用性・即効性に優れた発電機能を持つ外装システムを構築した。

「外装一体型太陽電池モジュールの実用化と建物への実装の技術」

高強度鉄筋を緊張材とするPCaPC梁の開発と木質材料利用への展開では、下端筋に高強度鉄筋を用い、それを緊張材に使用したPCaPC梁と、型枠と化粧仕上げ材を兼ね備えた木質材料(集成材)を、PCaPC梁と融合させた独自の木質ハイブリット梁へ展開した。PC梁断面の両側面に集成材を配置し、意匠性の高い木質空間を獲得し、構造性能の向上も目指した。コンクリート系構造物の長寿命化・高性能化に貢献し、木質材料の有効利用に新しい取組みを提示し、独創性のあるコンクリート系梁部材として評価された。

高強度鉄筋を緊張材とするPCaPC梁の開発と木質材料利用への展開

3件目のバイオミメティクス技術を活用した超撥水型枠は、ポリオレフィン系の材料により、ハスの葉のような微細な凹凸を人工的に構築し、さらにその表面にシリカ系の疎水性微粒子を配置することで、接触角170°以上の超撥水性を実現した。150°以上ではミクロな表面気泡も抑制し、コンクリートの品質向上に役立つ。メカニズムは、型枠の高い撥水性で見かけ上、微細な隙間ができ、簡単な振動によって気泡がスムーズに外部へ抜け、型枠の表面粗さを最適化し、滑落角を小さくしている点がポイントだ。「これまでの型枠では得られなかった優れた効果が得られる独創的で画期的な技術を世界で初めて実用化したもの」と評価された。

バイオミメティクス技術を活用した超撥水型枠