(一社)日本建築学会(田辺新一会長)は、2023年の大賞や学会賞などを決めた。建築に関する個人会員をたたえる大賞には、終身正会員の石野久彌氏(東京都立大学名誉教授)、名誉会員の嘉納成男氏(早稲田大学名誉教授)と中島正愛氏(小堀鐸二研究所社長、京都大学名誉教授)の3名を選んだ。

「日本建築学会賞」とは、日本建築学会が、建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達をはかるとともに、わが国の建築文化を高める目的で、建築に関する特に優秀な業績を表彰する賞を指す。

学会賞は論文部門8件、作品部門3件、技術部門2件、業績部門3件のほか、教育賞5件(教育業績1件、教育貢献4件)、著作賞5件、作品選奨10件、奨励賞15件、文化賞3件、作品選集新人賞15件(17人)も選んだ。大賞や学会賞などの贈呈式は5月30日に東京都・港区の建築会館ホールで開く通常総会後に実施する。奨励賞と作品選集新人賞の表彰式は京都大学吉田キャンパスで9月12~15日に開催され、2023年度日本建築学会大会に合わせて開く。

大賞の石野氏は「環境建築のための建築設備・環境工学研究と設計技術の発展への貢献」、嘉納氏は「工程計画と管理における数理科学的手法の開発とそのICT化の促進に関する学術的貢献」、中島氏は「大型耐震実験手法の開発と耐震解析・設計の高度化に関する一連の研究と国際貢献」によりそれぞれの業績が高く評価され受賞につながった。

技術部門では大成建設の工法を評価

次に、学会賞の各賞を紹介する。

学会賞(技術部門)

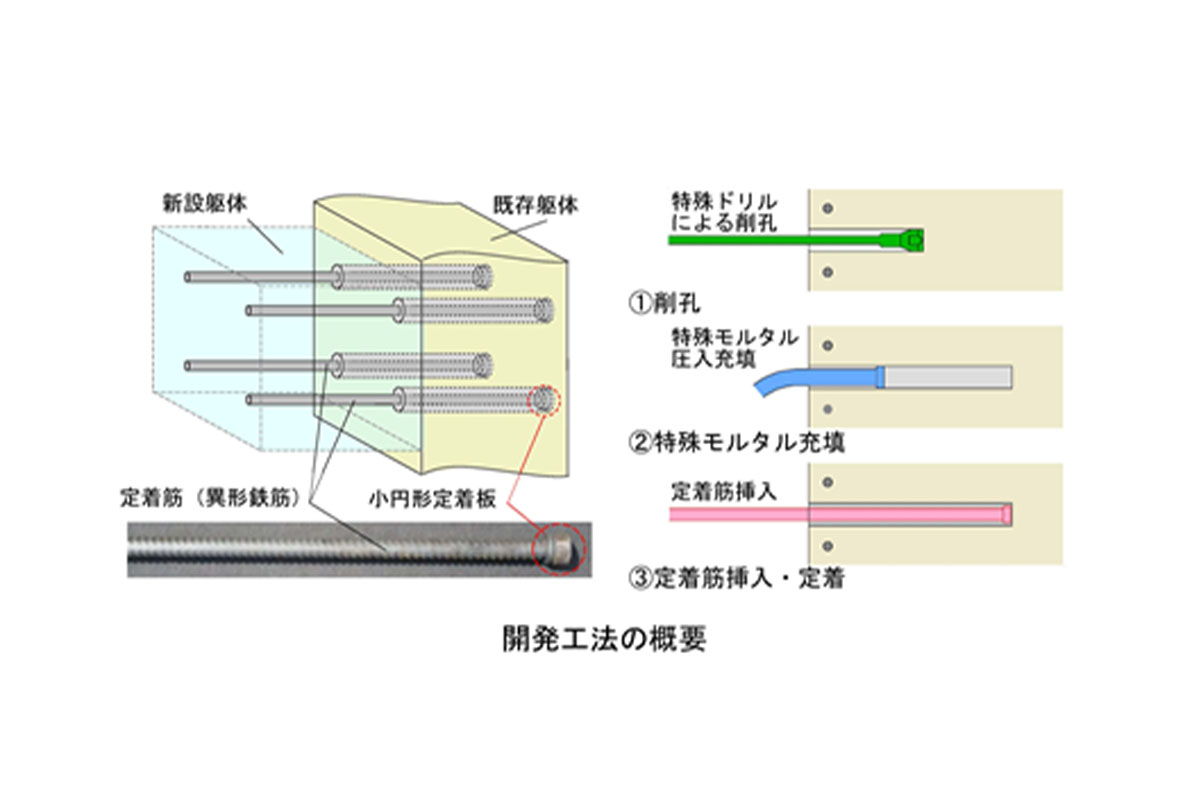

大成建設の後付けによる鉄筋定着工法の開発と展開と展開を評価

- 杉山智昭氏(大成建設株式会社 技術センター・主席研究員)ほか3名「後付けによる鉄筋定着工法の開発と展開」 / 同技術は,構造躯体の主筋にも適用可能な後付け鉄筋定着工法として我が国で初めて実用化した。施工性と構造性能の両面で信頼性に優れるため高い有効性・応用性を有し,約40件・1万3,000本を超える実施適用をしている。

- 和木洋氏(H.R.D. SINGAPORE PTE LTD・研究開発部・テクニカルアドバイザー)ほか3名「浸水試験システムで実証した水災から暮らしと財産を守る耐水害住宅」 / 「耐水害住宅」は、甚大・頻発化する水災から床下・床上浸水や外部設備の水没被害を防止し、水災後、すぐに元の暮らしを続けられる。実際の洪水を再現できる「浸水試験システム」も開発し、実大住宅実験でも性能を実証した。

福祉を核とし、拠点をセンター化した試みも展開を評価

学会賞(作品部門)

金野千恵氏の春日台センターセンター(撮影:morinakayasuaki)

- 魚谷繁礼氏(魚谷繁礼建築研究所代表、京都工芸繊維大学特任教授)ほか2名「郭巨山会所」 / スペースの不足により建て替えの検討をされていた祇園祭の山鉾の1つである郭巨山の会所に対し、地域や行政との協働により、この築100年程度の既存不適格建築に増築を施すことで、現行基準と同等以上に地震と火災に対する安全性を高めつつ、後世への継承を図った。

- 大西麻貴氏(オープラスエイチ共同代表/横浜国立大学大学院Y-GSA教授)ほか2名「山形市南部児童遊戯施設シェルターインクルーシブプレイス コパル」 / 障がいの有無や国籍、家庭環境の違いに関わらず、すべての子どもたちに開かれた遊び場。内から外まで緩やかな起伏が連続することで、すべての場所がランドスケープと一体となった、多様な遊びを触発する場となっている。

- 金野千恵氏(teco代表取締役/京都工芸繊維大学特任准教授)「春日台センターセンター」 / 少子高齢化の進む郊外住宅地で、商業施設のあった場所を、福祉を核とするコミュニティの拠点として再びセンター化した計画。事業者と建築家が長い年月を掛けて枠組みづくりから協働して福祉施設を地域に開いた実践であり、様々なプログラムをもつ分棟の建築がまちの動線や活動を引き込み、新しい日常の風景を生み出している。

武蔵野クリーンセンター・むさしのエコreゾート整備事業は業績部門

学会賞(業績部門)

水谷俊博氏・木村浩氏・武蔵野市・武蔵野クリーンセンター運営協議会・水谷俊博建築設計事務所・荏原環境プラント㈱・鹿島建設㈱の官民連携で実現した、「武蔵野クリーンセンター・むさしのエコreゾート整備事業」

- 滋賀県立大学陶器浩一研究室「竹によるものづくりを通じた社会活動および竹構造建築物の開発」 / 竹の特性を活かした建築構造の研究、開発とものづくりの実践を関連付けながら、竹という素材の新たな可能性の追求、及び竹によるものづくりを通じた地域社会及び自然環境の問題解決に向けた活動。

- 分離派100年研究会、パナソニック汐留美術館、京都国立近代美術館「分離派建築会の活動を多面的に解明した調査・研究・展覧会」 / 1920年、6人の若者が東京帝国大学の卒業を期に結成した「分離派建築会」は、日本で最初のモダニズム建築運動。同プロジェクトでは、全貌が知られていなかった活動について、8年におよぶ調査研究を行い、展覧会、論考集、図録により多面的に解明した。

- 水谷俊博氏(武蔵野大学教授/水谷俊博建築設計事務所代表)ほか7者「武蔵野クリーンセンター・むさしのエコreゾート整備事業」 / 既存施設の建て替えに伴い「ゴミを通して社会の環境問題にふれる」施設としての役割を果たす、という基本理念のもと市民が自由に集まり活動できる街づくりの連携拠点となるような場所を周辺地域も含めて形づくることを目指した先進的なエリア整備事業。

論文部門では、東北大の植松氏ら8名

学会賞(論文部門)

- 植松康氏(東北大学未来科学技術共同研究センター学術研究員)「低層建築物およびその外装材の風荷重並びに耐風性能評価に関する一連の研究」

- 小椋大輔氏(京都大学大学院工学研究科建築学専攻教授)「遺跡や歴史的建物等における文化財の保存のための環境制御に関する一連の研究」

- 佐久間哲哉氏(東京大学教授)「建築部材の音響性能の解析・測定及び向上に関する一連の研究」

- 佐藤篤司氏(名古屋工業大学教授)「軸方向圧縮力と曲げモーメントを受ける鋼柱の構造性能評価に関する研究」

- 真田靖士氏(大阪大学大学院工学研究科教授)「無補強の組積造充填壁を有するRC建物の耐震性能評価法に関する研究」

- 垂水弘夫氏(金沢工業大学建築学部教授)「建築・設備における未利用及び自然エネルギー活用に関する一連の研究」

- 寺西浩司氏(名城大学教授)「コンクリートの性能を合理的に制御するための調合設計法に関する一連の研究」

- 牧紀男氏(京都大学防災研究所教授)「自然災害後のすまいのマネジメントに関する一連の建築計画研究」

環境建築の運営で岩村氏が教育賞

木造住宅の耐震改修促進に向けた建築士・大工のための技術講習会「耐震リフォーム達人塾」を全国 24 府県で170回開催し、多くの受講者を教育してきた

教育賞(教育業績)

- 岩村和夫氏(東京都市大学名誉教授、株式会社岩村アトリエ代表取締役)「1990年代から国際的に持続可能な社会、建築の開発、普及が推進される中で、岩村氏は大学の教育・研究者として学会や社会に向けて広く教育貢献活動を展開してきた。特筆すべき教育貢献活動は、国内外における「環境建築」「サステイナブル建築」の国際会議の運営。

教育賞(教育貢献)

- 井戸田秀樹氏(名古屋工業大学大学院教授)ほか2名「木造住宅の耐震改修促進に向けた建築士・大工のための技術講習会「耐震リフォーム達人塾」」 / 住宅所有者の負担を減らすため、木造住宅を安価に耐震改修するための技術講習会を9年間に24の府県で170回開催し、1万2,000名の建築士・大工に安価な改修技術を伝授した。繰返し開催している県では改修実績の向上が明確に確認した。

- 高橋達氏(東海大学建築都市学部建築学科・教授)「冷暖房・給湯における環境配慮型ライフスタイル普及のための教育プログラムの開発」 / 環境配慮型の冷暖房・給湯について体験型の教育プログラムを構築し、小・中学校、高齢者コミュニティなどで普及活動を展開した。

- 松本文夫氏(東京大学総合研究博物館特任教授)「建築模型の制作を通したデザインの実践・探究・蓄積」 / 授業、ゼミ、展示という3ステップからなる建築模型を用いた教育プログラム。授業ではデザインのアイディアを模型で表現し、ゼミでは模型制作を通して建築への理解を深め、展示では蓄積された建築模型コレクションを大学博物館で公開する。

- 和田菜穂子氏(東京家政大学・准教授/東京建築アクセスポイント代表理事)ほか4名「建築ツアー等の実践的なプログラムを通じた、市民に向けた建築文化の普及活動/建築の魅力を広く一般に伝えるため、ツアー活動を主軸に建築公開イベントやこども向けワークショップなど多様な教育プログラムを実践してきた。これからも社会と人を結びつける「アクセスポイント」となることを目指し、幅広い活動を展開している。

権藤氏『内田祥哉は語る』が著作賞に

著作賞

- 川島範久氏(明治大学理工学部建築学科准教授/株式会社川島範久建築設計事務所代表取締役) / 『環境シミュレーション建築デザイン実践ガイドブック ―自然とつながる建築をめざして』

- 権藤智之氏(東京大学准教授)ほか / 『内田祥哉は語る』

- 田中元子氏(株式会社グランドレベル代表取締役社長) / 『マイパブリックとグランドレベル ―今日からはじめるまちづくり』

- 鳥海基樹氏(東京都立大学教授) / =『マルセイユ・ユーロメディテラネ—文化化と享楽の衰退港湾都市再生』

- 中井検裕氏(東京工業大学特命教授)ほか3名 / 『復興・陸前高田 ~ゼロからのまちづくり~』

作品選奨は飯能商工など10件

同志社香里中学校・高等学校メディアセンター「繋真館」(撮影:淺川敏氏)

作品選奨

- 赤松佳珠子氏(株式会社シーラカンスアンドアソシエイツ・パートナー代表取締役、法政大学デザイン工学部・教授)ほか2名 / 共愛学園前橋国際大学5号館

- 芦田智之氏(株式会社日建設計執行役員デジタルデザイングループプリンシパル)ほか6名 / 新宿住友ビル リ・イノベーションプロジェクト

- 伊藤麻理氏(Uao株式会社代表取締役)ほか1名 / 那須塩原市図書館みるる

- 稲葉一秀氏(株式会社大林組設計本部建築設計部上級主席技師)ほか1名 / 佳水園ウェスティン都ホテル京都

- 野沢正光氏(有限会社野沢正光建築工房代表取締役)ほか1名 / 飯能商工会議所

- 福島加津也氏(福島加津也+冨永祥子建築設計事務所代表、東京都市大学教授)ほか3名 / 高床の家

- 古谷誠章氏(早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授、NASCA代表取締役)ほか2名 / 阿久根市民交流センター「風テラス あくね」

- 八木佐千子氏(NASCA代表取締役)ほか2名 / 同志社香里中学校・高等学校メディアセンター「繋真館」

- 安田幸一氏(安田アトリエ主宰・東京工業大学教授)ほか2名 / MUNI KYOTO

- 安田俊也氏(株式会社山下設計未来環境デザイン室室長フェローアーキテクト)ほか3名 / 新宮市文化複合施設/丹鶴ホール

俳優の鈴木京香さんが文化賞を受賞

奨励賞

- 青木嵩氏(大阪大学工学部地球総合工学科助教)

- 阿久戸信宏氏(日本大学理工学部建築学科助手)

- 石田泰之氏(東北大学助教)

- 木下拓也氏(株式会社竹中工務店技術研究所研究主任)

- 古賀政好氏(株式会社竹中工務店医療福祉教育本部専任課長/東京電機大学非常勤講師)

- 小﨑美希氏(東京大学准教授)

- 小見山慧子氏(株式会社日建設計)

- 齋藤駿介氏(京都大学博士課程)

- 陳紹華氏(鹿島建設株式会社技術研究所建築環境グループ副主任研究員)

- 野村渉氏(株式会社山手総合計画研究所)

- 福田眞太郎氏(東京工業大学准教授)

- 伯耆原智世氏(早稲田大学専任講師)

- 矢口友貴氏(鹿島建設株式会社建築設計本部構造設計統括グループチーフエンジニア)

- 渡邊史郎氏(建築研究所主任研究員)

文化賞

- 新井久敏氏(元群馬県庁)

- 小川重雄氏(小川重雄写真事務所代表)

- 鈴木京香氏(俳優)

流山市立おおぐろの森小学校は新人賞

流山市立おおぐろの森小学校(撮影:川澄・小林研二写真事務所)

作品選集新人賞

- 岡隆裕氏(株式会社日建設計設計グループダイレクター) / 同志社幼稚園

- 岡崎真也氏(清水建設株式会社設計本部プロジェクト設計部2部主任) / 清水建設北陸支店新社屋

- 尾口晴基氏(株式会社日建設計設計グループアソシエイトアーキテクト) / 京都女子大学E校舎

- 草野崇文氏(株式会社日本設計建築設計群主管) / 流山市立おおぐろの森小学校

- 頭井秀和氏(株式会社日建設計設計グループアソシエイトアーキテクト) / 全薬工業株式会社研究開発センター

- 鈴木彬史氏(堀部安嗣建築設計事務所 ※設計時は株式会社梓設計) / 歴史と未来の交流館

- 服部大祐氏(Schenk Hattori共同主宰) / Entrance Pavilion in Palingbeek

- 藤井和弥氏(富山県立富山工業高等学校教諭) / Re-plot of townscape

- 堀良平氏(株式会社竹中工務店設計部) / 武庫川女子大学公江記念館

- 南野剛也氏(株式会社大林組建築設計部副課長) / 上原成商事株式会社本社

- 宮城島崇人氏(株式会社宮城島崇人建築設計事務所代表取締役) / O project

- 森一広氏(株式会社梓設計ダイレクター)ほか / 日環アリーナ栃木(栃木県総合運動公園東エリア)

- 森隆氏(株式会社日建設計設計監理部門アソシエイトアーキテクト)ほか / KANDA SQUARE

- 山田修爾氏(株式会社梓設計アーキテクト部門BASE02チーフマネージャーチーフアーキテクト) / Noborito Gate Building

- 山本和宏氏(株式会社昭和設計主査) / 守口市立さくら小学校