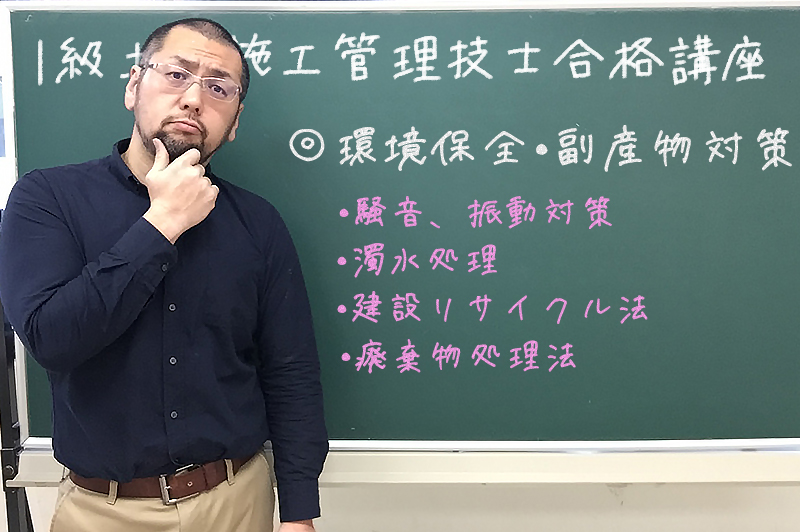

【1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策】施工管理法「環境保全・副産物対策」

【1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策】の第44回目は、「環境保全・副産物対策」について勉強のポイントをまとめます。

第27回から続いた「施工管理法」に関する学習も今回が最後となります。

環境保全

環境保全では、「騒音・振動対策」と「濁水対策」について出題されます。

騒音・振動対策

- 騒音・振動対策は、発生源・伝搬経路で対策を行う。(発生源対策→機械を低騒音、低振動型のものにする。伝搬経路対策→防音シートを用いる)

※「騒音・振動対策として、一般的に受音点・受振点で対策を行う」という記述があると誤りです。受音地、受振点となると、騒音・振動を感じる住宅や病院・学校などで対策するということになります。すると、2重サッシにするなど対策費用が高騰してしまうため、発生源・伝搬経路で行うのが一般的です。

- 騒音規制法、振動規制法の規制値を超えないよう作業を行わなければならない。(騒音振動法:85dB、振動規制法:75dB)

※「作業を早く終わらせ全体的な影響を小さくするために、一次的に規制値を超えてもよい」という記述があると誤りです。一時的であっても、規制値を超えてはなりません。

※上記に関連する問題で「規制値を守っていれば、住民から苦情があっても対応は不要である」との記述があると誤りです。規制値を守っていても、できるだけ騒音・振動を小さくする等の努力をし、丁寧な住民対応を行う必要があります。

濁水処理

- コンクリートプラントの洗浄水を排水する場合は、濁りの処理を行い、炭酸ガスなどでpH調整を行い放流する。

※コンクリートプラントの洗浄水はセメントの成分を多量に含むためアルカリ性が強くpH処理が必要です。そのため、「濁りの除去だけを行って放流する」との記述があると誤りです。

- 濁水の処理方法には、凝集剤等を使用する処理方法と、沈殿池を利用して行う自然沈殿法がある。

※自然沈殿法は薬品を使用しないため、濁水の量が多い場合は広大な沈殿池を必要とし、処理は困難となります。そのため、「沈殿池を用いた自然沈殿法では、処理水が多い場合に用いる」という記述があると誤りです。

副産物対策

最後は、現場で発生する副産物(ゴミ)処理に関する問題です。

試験では「建設リサイクル法」と「廃棄物処理法」に関して出題されますが、法律によって副産物の呼び名が変わるので注意が必要です!

また、副産物対策の基本な考え方は「発生の抑制」「再生利用の促進」「適正処分の徹底」の3点です。これをしっかりと理解した上で学習していきましょう。

建設リサイクル法

- 建設資材廃棄物の中で、再生資源化を促進するために次の4種類が「特定建設資材」として定められている。

特定建設資材:コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

※試験問題では「特定建設資材」に”該当する”のか、”該当しない”のかがポイントになります。特定建設資材は上に挙げた4つのみで、鉄くずや土砂などもリサイクルされますが、特定建設資材には該当しないので要注意です。

※下線部は頻出箇所で、カッコ内(× )の記述は出題される誤りの例になります。

- 解体したコンクリートを骨材として使用することを「再生資源化」というが、木材をチップにして燃料として使用する熱を得ることに利用する状態にする行為も含まれる。

- 分別解体および再資源化の義務付けられている工事は、工事の種類によって請負代金の額もしくは床面積の合計によって定められている。

- 解体工事の建設業の許可を受けたものを除き解体工事業を営もうとする者は、都道府県知事(×市町村長)の登録を受けなければならない。

- 特定建設資材の再資源化が完了したら、発注者(×都道府県知事)に書面(×口頭)で報告する。

廃棄物処理法

※下線部は頻出箇所でカッコ内(× )の記述は出題される誤りの例になります

- 工事に伴って発生する副産物は、産業廃棄物に分類される。

※現場事務所から発生する書類や紙くずなどは一般廃棄物となる。

- 廃棄物処理法では、土砂は廃棄物ではなく建設発生土に分類される。

- 排出業者が産業廃棄物の発生した現場の外において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事(×発注者)に届け出なければならない。

- 排出業者は産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合は、産業廃棄物の引き渡し時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。

※「処分終了後に交付する」との記述があると誤りです。マニフェストは引き渡し時に交付し、処分完了時に処分業者がマニフェストを排出業者に返送します。

◆

「土木施工管理技士合格セミナー」のご案内

「1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策」の著者であるヒゲゴロー(濱田吉也)が講師を務める関西建設学院では、「土木施工管理技士合格セミナー」として、DVD講習及び大阪会場では生セミナーを行っております。

厚生労働省の助成金も対応となるコースもございますので、詳しくは関西建設学院HPをご覧いただくか、TEL:06-6242-0111まで、お問い合わせください。詳しい資料を会社(個人)宛てに送付いたします。

また、受講者が10名以上集まる場合は、日本全国の企業・組合・協会等への出張セミナー等も行っております。お問い合わせの際は「『施工の神様』を見た」とお伝えください。