※この記事は「施工の神様」編集部宛に、匿名で掲載してほしいと送られてきた原稿を、一部表現を修正した上で掲載したものです。

公共工事の無能な監督職員に要注意

公共工事における監督職員は優秀で知識があるから、言われたことに忠実にすれば大丈夫だ。――いやいや、ハッキリ言って、最近の監督職員は、ほとんど知識も経験もありません。

東北地方で施工管理者をやっている知人に聞いた話では、震災復興事業に携わる監督職員の中には、つい先日まで、一般のサラリーマンだった方が面接試験に合格し、安定した公務員へ転職したケースもあるとのこと。採用する役所側も絶対、経歴を見て合否を判断しているはずなのですが、面接する役人も経験が乏しいので、そもそも「仕事ができるかどうか」を見抜けないのが現実。その結果、ダメダメな監督職員の方が増えているのかと推測されます。

中途採用ですから即戦力の監督職員でなければ意味がありません。でも行政の在り方を知らず戦力にはならない監督職員が多い。そんな監督職員は当然、初回の打合せでは、何も語れません。工事仕様書も見ていないというか、「工事仕様書って何?」という能力レベルです。現場での打合せでは、確認すべき事項を理解していませんし、工事成果品のまとめ方も知りません。

こんな輩が横柄な態度で、われわれ受注者に接してくるわけです。「ふざけるな!」って言いたいですが、次の工事を受注できなくなったら困るので言えません。次回の工事受注について、監督職員は何も権限が無いと分かっていても、怖いものは怖いのです。

億単位の大損を出した公共工事

そんな類の監督職員が、われわれに「あれやれ、これやれ」と指示してきます。そうすると私は「指示書を出してください」とお願いしますが、「俺のこと信じられないのか?ちゃんと変更設計するから」と言ってきます。監督職員がそこまで言うのであれば「大丈夫」と思うでしょうが、現場担当者と積算担当者は別人です。

積算担当者は、会計検査をイメージしていて、「指示書は?書類できちんと整理されているの?」という積算担当者の意見に対して、知識の浅い現場担当者は反論できません。所詮、口頭指示ですから証拠が無いのです。

その結果、現場で実施したことが全て反故にされ、大赤字に陥ります。私の会社は昨年、○億円の持ち出しでした。利益はゼロです。公共工事で利益ゼロってあり得ませんよね!?

現場担当者に「変更設計するって言ってましたよね?」と問い詰めても、「積算担当がオッケーと言ってくれないから計上できない」という逃げ口上。

温厚な私も「ふざけるな!」って言ってしまいました。最終の札入れするの辞めようかと思いましたが、渋々契約し、社長に激怒されました。

身銭を出す感覚が欠如した公共工事の監督職員

問題は監督職員の皆さんが、公共工事を実施するにあたって、「自分の財布からお金を出す感覚が無い」からではないでしょうか?

例えば、監督職員が自分の家を建てたいと考え、地盤調査をした結果、杭基礎が必要になったとします。自分の家が傾いたら嫌なので、杭基礎工事をお願いします。当然、工事の施工者はその分の対価を要求します。そして、自分の家ですから、その対価を支払います。

しかし公共工事の場合は状況が違ってきます。極端な例ですが、公共構造物の建築工事が発注されて、私はこんなことを経験しました。

事前調査では杭基礎が不要とのことで、当初設計では未計上。しかし、われわれ受注者が現場に入って照査した結果、杭基礎が必要であるとの判断になったため、監督職員に協議書を提出し、安定した公共建築物には必要不可欠であると訴えました。しかし、プライドなのか、事前調査の結果を採用し、杭基礎は不要と判断されました。

事前調査にも、結構税金使ってますから、「当初設計どおりで進めてください!」と言われました。

公共構造物は不安定でもいいのか?

さて、ここで問題が発生します。ささやかなことでも、全て書面でやり取りすべきなのですが、監督職員の「今作成する時間無い、後で出すから」という発言が、われわれ受注者の命取りになります。

まず、私の経験上、「後で出す」と言われて、後で書類が来たことはありません。そして何か問題が生じたとき、監督職員は「俺そんなこと言ってない」「きちんと報告上げてくれれば対応したのに」「そんなこと一切聞いていない」と言い張ります。

先に述べた杭基礎の件でも、われわれ受注者は「施工すべき!」と言っていましたが、監督職員からは後で「聞いていない」と言われました。責任をわれわれ受注者に押し付けているとしか思えません。

自分の家は何事も無く竣工させ、公共構造物は不安定構造物でもいいということなのか?

発注者が偉いわけではない!

本当に、今の監督職員は能力がありません。知識もなく、責任感もない監督職員が沢山います。個人的な感覚ですが、10人の監督職員がいたとして、まともな考えを持っている人は2人です(もちろん立派な監督職員もいます)。

ですから、受注者として自分の身を守るために、しっかりとしたガードが必要です。監督職員をめぐって、こんな経験はありませんか?

- 質問事項に対する回答が遅い。回答が無い場合もある。

- 事務処理が遅い上、材料承諾に関する回答も遅いので、材料調達できない。

- 協議書の回答が遅いので、現場の施工ができず、人件費・共通仮設費の受注者負担が発生。

- 発注者の事由による一方的な工期延伸で、次の工事受注に支障が生じる。監理技術者の確保に汗流してるのに!

監督職員は、受注会社の経営、従業員の生活を背負っていることに気づいていないのか?「職場でほどほどに仕事して、給料もらえればいい」という考えの監督職員は排除すべきではないのか!

われわれの生活を支えている公共構造物を、そんな無責任な監督職員に任せていることに不安を覚えて仕方がありません。

自分のためだけでなく、社会のためにも、今こそ受注者は大きな声で訴えるべき時かもしれません。卑屈になる必要はありません。受発注者は対等な関係です。決して発注者が偉いわけではない!

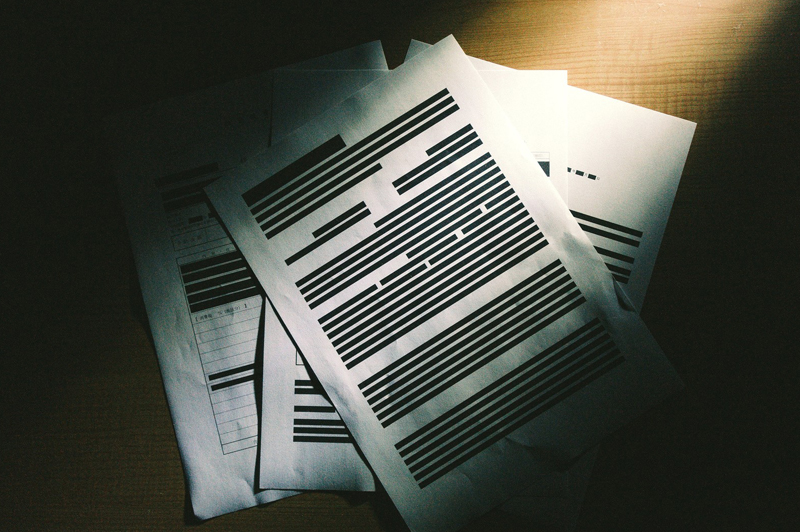

公共工事の受注者は「書面主義」の徹底を

監督職員から口頭で言われたことを「書面で指示してください」と言っても、それはいつになるか分かりません。相手の出方を待っている時間は無駄だと分かりました。自分で書類を作成して、押印していただくように段取りすることにしましょう。

早々に押印をもらい、証拠を残しましょう!仮に押印もらえない場合、現場施工は厳禁です。徹して、工事はしないように。

下請との雇用関係や、工期末までの管理など、心配なのは分かりますが、ここで仕事を進めたらアウトです。「請け負け」になります。マジでマズイです!

これで痛い目に合っている会社は多いので、われわれ受注者は徹底した「書面主義」で行きましょう。書面に残す内容に、大小はありません。現場での細かな指示事項も全て書面に残しましょう。そして、押印をもらいましょう。役所仕事は書面が全てです。しっかり肝に銘じてください。

変更金額の双務性確保

そして、役所の積算と、自社の積算が合っているか否か、十分確認した後、工事に着手しましょう。基本的に、公になっている積算基準により計上されますが、積算基準が無い場合「見積書」による積算になります。

しかし、ほとんどの場合、役所の方は、見積書の金額をそのまま計上してくれません。過去の実績で積算する、内容を精査して計上する。正直、内容を精査できる技量持ってませんから、過去の実績と比較します。

実績が安ければそれを採用。見積書が安ければそれを採用。現場条件等々が違っていても、とにかく安く積算します。その結果、適正な積算になっていないことが多いのが現状かと。

ここがポイントですが、積算金額について、工事着手前にしっかり協議する必要があります。最後の最後まで、「いくらで計上されるのか?」と指くわえているのは論外です。

下請けには見積書の金額で支払いますよね!それと同様、元請は役所から適正な費用を計上していただく必要があります。役所の積算金額がいくらになるのかの担保もなく、下請けに仕事させるのはかなりのリスクを負うことになります。

金額が合わない場合は、工事に着手しては絶対駄目です!

「たかり屋」の監督職員の場合、匿名でのリークも必要

そして、役人の中には、わざと昼食時間に現場確認の時間設定をしてくる輩が、いまだにいます。この御時世、「昼飯を食わせろ」とばかりに、時間設定する監督職員は徹底して無視しましょう。「昼食時間ですので事務所戻ります」と言いましょう。

接待しても、得るものありません。公務員倫理規定に違反しますから、利害関係者間の接触には十分注意が必要です。

割り勘なら一定額まで良いとかいう規定もありますが、いつどんな話になるか分かりません。絶対にご馳走してはいけません。下手すれば「逮捕」されます。接待は厳禁です!そんなリスクを負う必要は全くありません。

あまりにもひどい監督職員に当たった場合、我慢しないで反撃しましょう。

会社の名前、個人を特定できる手法は避けて、一般人を装って電話でリークしましょう。役所内部もバタバタすることでしょう!

>『公共工事における監督職員は優秀で知識があるから、言われたことに忠実にすれば大丈夫だ。』そんなこと書いてありました?>次の工事を受注できなくなったら困るので言えません、っていうのも理解ができない。嫌がらせ等で工事の評定点を低くつけられる事があります。現在入札は総合評価方式が主流になってきており低い点数は次回の受注に著しく影響します。>現場に出てくる役所の監督員なんて、大した権限も持ってない下っ端だから馬鹿でも問題ないんだよ。大問題です。公共工事です。税金使ってます。馬鹿で言い訳ないでしょう。>相手の要求が契約義務の範囲を超えたら、そんなことをする義務はないってことを伝えるだけでしょ。他のコメントからもわかるように嫌がらせ等がありできない、というのがこの記事がとりあげている問題点です。他にも言いたいことはありますが、結果あなたが未経験者ということがわかりました。