「InfraDoctor®」とは何か?

「InfraDoctor(インフラドクター)®」とは何か。インフラの図面や各種台帳と3次元点群データを地理情報システム(GIS)プラットフォームに統合し、構造物の維持管理を効率的に支援するシステムだ。

首都高技術株式会社(東京都港区)、朝日航洋株式会社(東京都江東区)、株式会社エリジオン(浜松市中区)の3者が2014年に共同開発を開始。2017年から本格運用を開始している。

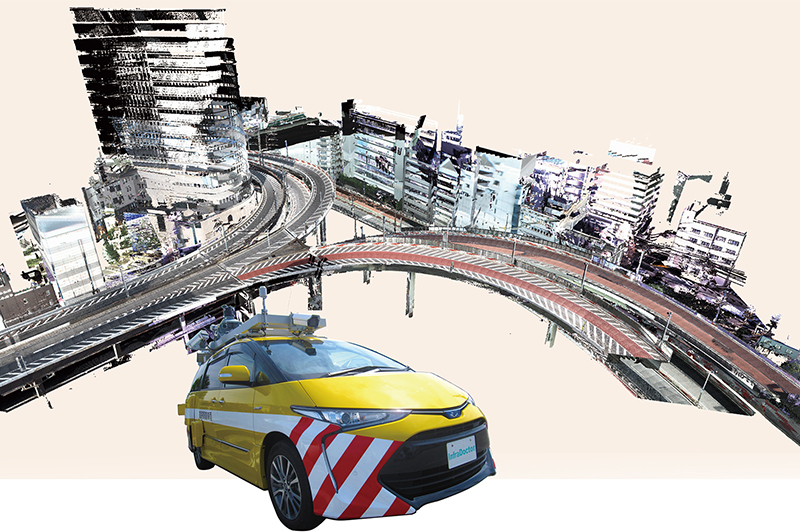

InfraDoctorは、MMS(移動計測車両による測量システム)を走行させ、3次元点群データや全方位動画などを収集。収集したデータをGIS(地理情報システム)とリンクさせることで、パソコン上で構造物の状況を確認できるほか、修繕の図面の自動作成などもできるスグレモノで、スマートインフラマネジメントシステム i-DREAMs®のコア技術という位置づけだ。インフラメンテナンス大賞(総務大臣賞)、国土技術開発賞最優秀賞を受賞している。

InfraDoctorによって、インフラ点検はどのように変わるのだろうか。

3Dレーザースキャナー搭載のMMSとGISをリンク

首都高グループはなぜ、InfraDoctorなるシステムを開発したのか。その背景には「首都高インフラの高齢化(老朽化)」と「生産年齢人口の減少」という2つの要因があった。

既存のインフラがどんどん古くなる一方、働く人が少なくなれば、膨大なストックのメンテナンスは立ち行かなくなる。それを防ぐには、より効率的なメンテンナンス技術をつくり上げるしかない。そういう問題意識から2014年、InfraDoctorの開発がスタートした。

InfraDoctor 開発に際し、目をつけたのが3次元点群データ(3次元レーザースキャナー)技術だ。この技術は、当時すでに工場の配管のチェックなどに使用されていたが、これを首都高の構造物チェックに転用するアイデアが浮上した。

ただ、工場で使用されるレーザースキャナーは固定式。全延長320kmに及ぶ首都高のすべての点群データをとるのに、いちいちスキャナーを設置するのはあまりに非効率的だ。そこで、走行しながら連続的にデータを収集できるスキャナー搭載の技術を開発することになった。これらの点群データに関する技術を有していたエリジオンと一緒に開発を始めた。

また、MMS開発は、GIS(地理情報システム)を用いた空間情報処理に関するノウハウを持つ朝日航洋が担当した。点群データをGISとリンクさせることで、いつどこのデータなのかすべて紐付けすることが可能になる。のちに触れるが、GISとのリンクは、点群データの様々な拡張活用に大きな威力を発揮する。

InfraDoctorのMMSのスキャンイメージ / 首都高技術株式会社

開発は、実際の首都高をフィールドに進められた。InfraDoctorの開発を担当した永田佳文・首都高技術株式会社インフラドクター部長は「首都高という現場を持っているのは、大きな強みだった」と振り返る。

首都高のメンテナンスを行う首都高グループの社員に対し、どういうふうに使いたいか、どういう操作にすればラクかなどについて、ヒアリングを行いながら、実地で開発を進めることができたからだ。すでにできあがった技術をよそからポンと持ってくるより、試行錯誤しながら自らつくり上げた技術の方がデキが良いのは当然のことだ。

「自分たちでシーズとニーズをマッチングさせながら開発をしていったので、それほど手戻りもなく、スムーズに開発が進んだ」と話す。

200万点/秒の世界最高クラスの点群密度

InfraDoctorに搭載されるレーザースキャナーは2台。360度全方位、1秒間200万点をスキャンすることができる。永田部長によれば「世界最高レベル」の性能だ。この「ほぼ写真に近い点群密度」(永田部長)を構成するすべての点にx、y、zの座標が含まれる。

すべての点が座標を持つことの意味は非常に大きい。2点をクリックすると、その間の正確な寸法が瞬時に出てくる。点群データを使えば、現場に行かずとも、パソコン上で測量ができるわけだ。首都高では、2016年に首都高すべての点群データ収集を完了。データ解析結果をもとに、維持管理業務を実施している。

InfraDoctorによる生産性向上の効果 / 首都高技術株式会社資料より

InfraDoctor内の首都高速のマップには点群データと各場所の動画のほか、建設や点検・補修に関する台帳データなどが点群データ各点ごとに紐付けされている。ある場所をクリックすると、そこの動画、建設当時の図面、過去の点検結果、計算書などのデータをすべて見ることができる。

紙ベースの場合、過去の書類を見つけるだけでも、かなりの時間と労力を要する。パソコンをクリックするだけですべての書類が見れるのは「非常にラク。時間短縮効果は劇的だ」(同)と指摘する。場所が特定できない場合でも、「あいまい検索」で場所を絞り込むことができるのも、地味に助かる機能だ。

点群データで、補修計画も自動作成

3次元点群データの主要な活用方法 / 首都高技術株式会社資料より

この表は、InfraDoctorの活用用途の一覧だ。その用途はざっと16項目に上る。「点群データを1回とっておけば、その後なんにでも使える。コストパフォーマンスもかなり高い」(同)と言う。

InfraDoctorを使えば、路面性状調査も飛躍的に効率化される。路面のヒビ割れ検知には、3次元スキャナーではなく、ラインセンサカメラを用いる。スキャナーだと、微細なヒビ割れを検知しないリスクがあるからだ。

ラインセンサカメラの効果は絶大で、人間の目で見落としがちな微細な変状も捉える。その画像からAIが異常を自動検知する。調査範囲は線ではなく面なので、MCI(舗装の維持管理指数)やIRI(国際ラフネス指数)を面的に自動算出できる。

画像を「準リアルタイム」で解析するプログラムの開発は、東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻の石田哲也教授と東京大学生産技術研究所の水谷司准教授と共同で開発した。このプログラムを使うと、100kmの点群データ解析が30分ほどで終わる。

従来の解析プログラムだと、点群データなどの解析に数ヶ月の時間を要していた。解析に時間がかかると、異常箇所の補修までのリードタイムもその分長くなる。データ解析が早く終わることは、補修も早くできることを意味する。首都高サイドが「準リアルタイム」にこだわった理由はここだった。「とにかくすごいプログラム」(同)と絶賛する。

InfraDoctorには、補修に必要な費用を算出する機能もある。あるエリアを選択すると、エリア内の補修が必要な箇所を自動で選定し、費用を算出する。予算に応じて、補修箇所を選定し、補修計画も自動でつくることができる。「舗装を面的に調査し、補修箇所の選定、補修計画まで自動でできるシステムは、世界を見てもInfraDoctorが初めてではないか」(同)と指摘する。

パソコンで測量ができる効果は絶大だ。首都高と鉄道の間に作業足場を組む場合、従来のやり方だと、測量協議などを含め、40日ほど要していた。InfraDoctorを使えば2日で終わる。「生産性は実に20倍以上。InfraDoctor導入によって、一番効果があった部分だ」(同)と目を細める。

まだある。点群データから自動運転用のマップを作成も可能である。自動運転が解禁されたあかつきには、首都高上を隊列走行するトラックが日常の風景になるわけだ。点群データの活用範囲の広さには、眼を見張るものがある。

InfraDoctorに課題があるとすれば、点検走行中、1台でも通行車両があると、その部分のデータがとれない点だ。

永田部長はこれを「ノイズ」と称する。ノイズを消すためには、もう1度点検車両を走らせる必要がある。全長数百kmの区間のすべての点群データをとるためには、複数回の走行が必要となる。その分費用もかさむというわけだ。

鉄道から空港まで。InfraDoctorはどんなインフラも点検できる

さらに、InfraDoctorを他のインフラ点検にも広げようという取り組みが始まっている。

「もともとは首都高を点検する技術として開発したシステム、他のインフラを点検することは考えていなかった。使ってもらうとしても、同じ道路会社ぐらいして想定していなかった」と振り返る。

ところが、他の事業者も、マンパワーなどが不足し、インフラの点検修繕には苦労している実情を知る。「他の事業者にとってメリットになるなら」ということで、本格的に支援サービスに乗り出したという経緯がある。

他事業者のインフラ点検の代表例が、伊豆急行株式会社の伊豆急行線だ。首都高グループと東急グループの共同開発という位置づけで、InfraDoctorによる鉄道保守管理に乗り出した。

鉄道のインフラ点検は、終電から始発までの限られた時間のうちに、暗闇の中作業しなければならない。鉄道会社によっては、20年に1回の点検作業に3年を要することもある。

2018年9月、台車にMMS車両を載せ、全長45.7kmを3日間かけて走らせ、データを収集した。3次元レーザースキャナーを使えば、トンネル内の漏水の状況なども鮮明なデータがとれた。伊豆急行は現在、InfraDoctorを用いて、同線のメンテナンスを実施している。

MMSを用いた3次元点群の取得状況 / 首都高技術株式会社

伊豆急行の3次元点群データ / 首都高技術株式会社

阿蘇くまもと空港や富士山静岡空港でも、InfraDoctorはすでに稼働している。空港には滑走路(アスファルト)や駐機場(コンクリート)があるが、道路と同様に定期的なメンテナンスが必要だ。

やはり、空港によっては、点検作業は飛行機が飛ばない夜間に限定される上、点検する人員に限りがあるため、1回の点検に数ヶ月を要することもある。

InfraDoctorで富士山静岡空港の滑走路を点検したところ、わずか3時間で完了。永田部長によれば、空港関係者は目を丸くして驚き、「こんな素晴らしい技術なら、もっと早く頼めば良かった」と言ったそうだ。

空港滑走路での点群取得の状況 / 首都高技術株式会社

InfraDoctorは、建築構造物などの点検も可能だ。例えば、重要文化財クラスの古い建造物の点群データをとると、柱の本数やそれぞれの太さ、瓦の枚数などの正確なデータがとれるので、材料表を作成できる。

仮に、建造物が地震などで倒壊した場合でも、点群データをもとにすれば、正確で早期の復旧も可能になる。具体的には言えないが、すでに数件の依頼が入っていると言う。

インフラ点検は今のうちから準備を

「今は、InfraDoctorを使えば、どんな構造物でも点検できると考えるようになっている」--。永田部長はそう豪語する。インフラ点検に悩む規模の小さな自治体の支援にも前向きだ。

例えば、日本には約73万橋があるが、このうちの約40万橋は図面がないが、これらの橋の点群データをとれば、データをもとに図面を起こすことができる。「規模の小さな橋梁を管理している自治体にとっても、点群を保有することでトータルコストを見れば、大きなメリットをもたらす」と言う。

「あと5年も経てば、バブル世代に入社したベテランが一斉に退職し、インフラ点検の人材も減る。今のうちからこういう点検技術をつくり上げておかないと、ベテランの方々のノウハウも一気に消えてしまう。インフラ事業者の方々には、とにかく今からその準備をしていくべきだと思う」と話す。