月面建設の試みは、現実のものとなるのか

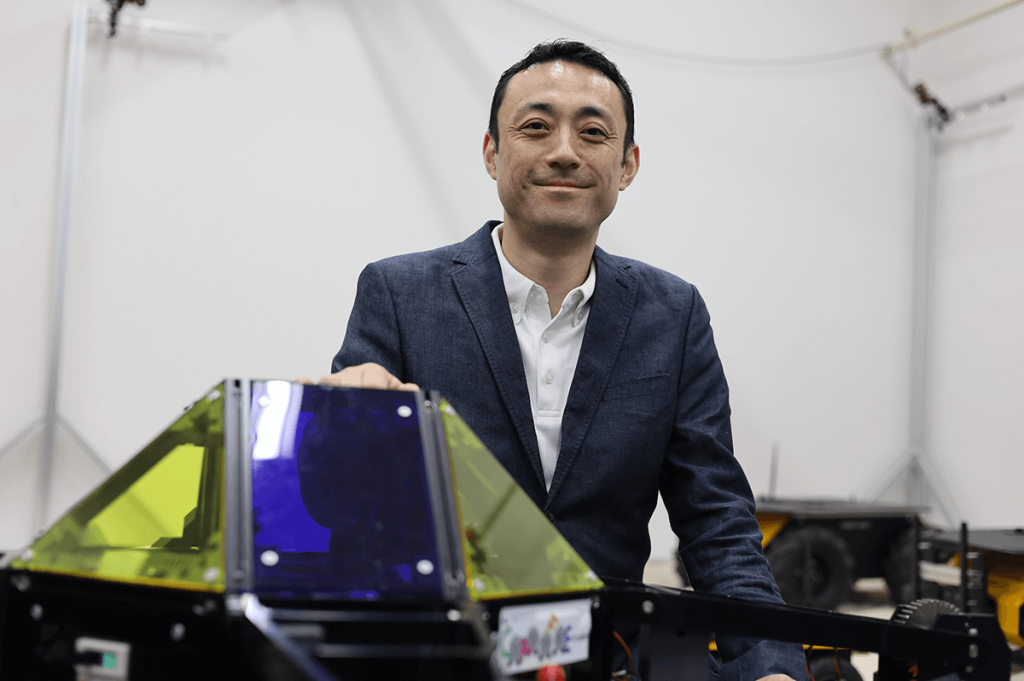

国土交通省が主催する「宇宙を目指す建設革新会議(以下、宇宙建設革新会議)」の議長を務める慶應義塾大学理工学部准教授の石上玄也さんにお話を伺う機会を得た。

石上さんは宇宙ロボットの専門家で、東北大学、マサチューセッツ工科大学で研究した後、JAXA(宇宙航空研究開発機構)では、小惑星探査機はやぶさのカプセル回収や火星探査計画に関わった経験を持つ。現在は、フィールドロボティックスを主な研究対象として、月惑星探査、建設、農業、電動車椅子などへの応用に取り組んでいる。

建設技術の革新による月面建設の試みは、果たして現実のものとなるのか。石上さんのキャリアを振り返ってもらいつつ、宇宙開発の進捗や見通しなどについて、ご見解を伺ってきた。

月面建設は今すぐにはムリ

――そもそもの質問になりますが、月面に建物や道路などを建設することは本当に可能なんでしょうか?

石上さん 今すぐにはムリです。いくつかの課題があるからです。まず、輸送能力が追いついていません。地上で大きな建物をつくるとなると、大きな建設車両を持ってこなければなりません。月面でも同じことをしようとすれば、現状では、そういった大きなものを輸送できるロケットがちゃんと整備されていません。

次に、エネルギーの問題があります。月面ではガソリンエンジンなどの内燃機関や油圧は使えないので、ほかの手段を使う必要があります。たとえば、電動モーターが考えられますが、これを動かすにはバッテリーが必要で、充電するための発電システムも必要になります。

それから、月面は、重力が地球の6分の1で、砂もフカフカしていたりします。そういう条件の違いによって、車両などの操縦が地球上よりしづらい、という課題があります。

こういったことから、今すぐできる、来年になればできるというレベルにはまだ至っていないと考えています。JAXAさんや民間企業さんなどが取り組んでいる技術レベルには、すさまじいものがありますが、それらを宇宙空間に持っていくと、難しい課題に直面することになります。

だからこそ、国土交通省さんも2035年から2040年をターゲットにした研究開発を進めているんだと思います。

研究開発の成否は、月ビジネスが成立するかどうかがカギ

――今はムリだけども、2035年以降であれば可能だとお考えですか。

石上さん 月に産業が生まれるかどうかで結果が変わってくると考えています。ビジネスとして成立するかどうかということです。それによって、研究開発が加速するかどうかが決まるからです。たとえば、南極は国際条約によって経済活動を制限されています。仮に月もそうなったら、企業さんにとって、お金儲けができない以上、研究開発を続けることは難しいでしょう。

今アメリカのアルテミス計画が着々と進んでいますが、そこでは輸送分野で競争がちゃんと生まれています。月面建設においても、この競争が生まれるかどうかが、大事だと考えています。一つの会社の寡占状態になったら、そこが産業化のボトルネックになりかねません。

10年経ったら突然できるようになるという話ではないので、研究開発の段階をシームレスにつなげていかなければなりません。たとえば、大型車両を持っていくために、まず道路をつくっておくとか、大型ロケットのために、着陸しやすい場所を確保しておく必要があります。そして、そのために必要な小型のロボットを先に開発しておく必要がある、ということです。そういったロジスティックまでを考慮した戦略性がないと、サスティナブルな月面開発にはならないし、いつまで経っても、夢物語で終わってしまうんじゃないかと思っています。

日本は、先行国に差をつけられ始めている

――日本の宇宙開発の進み具合は、アメリカをはじめとする海外の国々と比べると、どうですか。

石上さん 宇宙探査に限って言えば、月や惑星にロボットを送り込んだという点で、やはりアメリカが先行していて、次が中国やロシア、インドといったところです。最初に月にロボットを送り込んだのは旧ソ連で、現在もロシアの宇宙技術によって宇宙ステーションは維持されています。欧州は各国が連合した欧州宇宙機関により先進的なミッションが計画されています。

日本は、宇宙探査では、はやぶさ、はやぶさ2で達成したサンプルリターン、宇宙ステーションの実験棟や補給機という分野をはじめとして、宇宙先進国です。しかし、先に挙げた月や火星ロボットの実績で見ると、10年あるいは20年ぐらい遅れをとっている印象です。他国に比べ予算規模や人的リソースが全然違うのが主要因ではありますが。

アメリカは宇宙探査といった科学的な分野でもトップランナーですし、月利用といったビジネス的な分野でも先行しています。たとえば、スペースXのような民間会社が自らロケットをつくって、NASAに代わって月輸送もやるというモデルができています。うまいビジネスモデルだなと思います。

中国は中国で、国威発揚ということで、国を挙げて宇宙開発を進めています。月面に何回も降りていますし、月面からサンプルも持ち帰っています。これはアポロ計画以来のことです。火星にもロボットを2台送っています。

一方日本はと言うと、今「SLIM」という小型月着陸実証機が飛んでいますが、こういったプロジェクトを毎年のように実施できていません。また、トヨタさんとJAXAさんが共同開発している与圧ローバーは、今後のアルテミス計画に対して日本が持っている大きなカードですが、他にももっとカードを増やすべきだと考えます。

日本には、素晴らしい宇宙技術を持っているスタートアップ企業は存在します。また、国交省殿が進める宇宙建設革新会議の研究開発の中にも、他国に例のない先進的な事例、技術といったものがあります。こういった技術をもっと世界にアピールする必要があると思っています。

地上へのスピンオフも考えたチャレンジングな研究開発に注目

――宇宙建設革新会議のお話がありましたが、採択された12の研究開発について、コメントをいただけますか。

石上さん 議長としてではなく、一教員としてのコメントになりますが、大学関係者の研究開発は学術的な価値も含めて魅力的なアプローチを取られています。社会実装に時間がかかる部分もありますが、チャレンジングな研究開発だと思います。

ゼネコンさんやメーカーさんもチャレンジングな内容に取り組まれていると思います。地上応用、地上へのスピンオフも考えた内容になっているものもあります。

実のところ、月面の建設車両のシミュレーションはまだ確立されていません。まだ誰も検証していないので、答え合わせができていないんです。答え合わせができない中で、どうやって共通認識を持ってやっていくかというところなので、難しい部分が多いです。ただ。その分、研究としてはおもしろいと思っています。

宇宙開発を通じた研究者間のヨコ連携に期待

――議長として今後どのようなスタンスで会議運営していくお考えですか。

石上さん 宇宙建設革新会議の前身も含め2年前から研究開発が進められてきています。月面と地上のデュアルユースという考え方は当初からあって、地球の技術を月に持っていく、月の技術を地球でも使うなどのアプローチに立って研究開発を進めてきたわけです。なので、月面で実証しないといけないとか、宇宙環境を模擬しないといけないといったことはありません。

遠隔操作や自動化については、地上では各社さんで独自にやってきたところがありますが、宇宙開発を通じて、各者のヨコ連携が促進されることを期待しています。たとえば、ノウハウに関する各社間の情報交換によって協働に繋がれば、会議体としては成功なのかなと思っているところです。

宇宙やロボットが好きだったのではなく、大学の研究室の研究自体がおもしろかった

――石上先生のキャリアについてお伺いしたいのですが、先生は宇宙ロボットが専門ですが、そもそも、なぜこの分野の研究者になったのですか。

石上さん 宇宙ロボットの研究をやっていると、「宇宙好きなんですか」とか「子供のころからロボットが好きだったのですか」と聞かれることがあるのですが、そんなことは全然なくて、ロボットに興味を持ったのは、東北大学の吉田先生の研究室に入ったのがきっかけです。それもロボットがおもしろかったのではなく、研究自体がおもしろかったからです。

配属前に研究室へ見学に行った際に、月の重力で走行しているロボットのシミュレーションを見たのですが「これはどうやって計算しているんだ」というところから研究に興味を持つようになりました。宇宙ロボットをつくるのはものスゴく大変だけど、チャレンジングだなと思うようになり、深みにハマりました(笑)。

月面は砂で覆われていますが、その上を金属の車輪で走らなければなりません。砂というものをどうやって解き明かすかというところが、学術的に楽しかったです。この研究は現在もやっていますが、当時はこの研究でドクターを取りました。

自分がどこまで通用するのか試してみたかったので、当時の若手研究者の中でトップの存在だったマサチューセッツ工科大学のKarl先生のラボに応募して、2年間研究員として雇っていただきました。MITでは主にロボット関係の研究が多かったですが、企業へのコンサルティングもやりました。

はやぶさ帰還に現地で立ち会えたのは最高に楽しかった

石上さん 日本人なので、日本の宇宙開発に携わりたいなということで、JAXAに入りました。3年間いたのですが、ラッキーなことに、はやぶさの初号機のサンプルリターンに関わることができました。カプセルが地球に帰ってくる際、ビーコンといって方向探知の信号を出すのですが、そのデータの収集担当をしました。あとは、オーストラリアのどこにカプセルが落ちるかというシミュレーションもひたすらやりました。カプセル帰還時は、オーストラリアの砂漠にあるヘッドクォーターにいました。最高に楽しかったです。

その後、いろいろな研究者の方と知り合い興味のある分野も増えてきたころに、一人ではすべての研究に携われない、と考えるようになり、大学の教員になったらそれが解決できるのではと考えました。偶然、慶應義塾大学での教員公募がありましたので、応募し採用して頂きました。慶應大・理工学部の機械工学科は若手でも自分の研究室を持てるので、それが魅力でした。自己責任の世界ですが、そのぶんゼロからつくり上げる楽しさがあるので、結果的に良かったと思っています。

宇宙やロボットに固執せず、やりたいことをやっている

石上研究室のラボ

――こちらの研究室ではどのような研究をしているのですか。

石上さん いろいろな研究をやっているのですが、最近の研究でハイライトすべき成果としては、実際の国際宇宙ステーションに我々が作った実験装置を持って行って、実験できる研究室だということです。また、ムーンショットプロジェクトの一環として、月面を整地する小さいロボットに関する研究開発を行なっています。あとは、電動車椅子の世界大会で3位になったことがあります。宇宙やロボットにあまり固執せず、やりたいことをやっています。

土木の分野でも、これまでの経験を活かして楽しくできている

――土木業界では現在、機械のチカラ、ロボットのチカラで土木を変えようとしていますが、石上先生はどのように見ていますか。

石上さん 私も変わると思っています。ロボティクスの研究者はいろいろなところに応用分野を求めに行っています。土木分野もそうですし、医療分野にもそういう動きがあります。私は土木学会の建設ロボット小委員会というところに数年前から参加しています。

そこで思ったのが、事前にちゃんと現地調査を行って、施工計画を立てて、あとの維持管理まで考えるのが、ロボット業界との違いだなということでした。モノをつくったり、作業したりする部分がロボットの出番なのですが、つくる以外の前後のこともちゃんと考えるというのは、大変勉強になりました。

モノをつくったり、作業する部分というのは、建設ロボットであろうが、宇宙ロボットであろうが、センシングして、動いて、掘るといった動作なので、基本的にはあまり変わらないと思います。土木の分野でも、これまでの経験を活かして、楽しくできているのかなと思っています。

世界で認められ、活躍する若者を育てていきたい

――抱負はなんですか。

石上さん いろいろな社会や分野をけん引していくような優れた先導者を輩出していきたいです。慶應に着任して10年が経ちましたが、すでに60名近い卒業生・修了生がおりまして、皆さん、多様は業種で活躍されています。今後も世界で認められ、活躍をする「人財」を育てていきたいです。