地上へのスピンオフも考えたチャレンジングな研究開発に注目

――宇宙建設革新会議のお話がありましたが、採択された12の研究開発について、コメントをいただけますか。

石上さん 議長としてではなく、一教員としてのコメントになりますが、大学関係者の研究開発は学術的な価値も含めて魅力的なアプローチを取られています。社会実装に時間がかかる部分もありますが、チャレンジングな研究開発だと思います。

ゼネコンさんやメーカーさんもチャレンジングな内容に取り組まれていると思います。地上応用、地上へのスピンオフも考えた内容になっているものもあります。

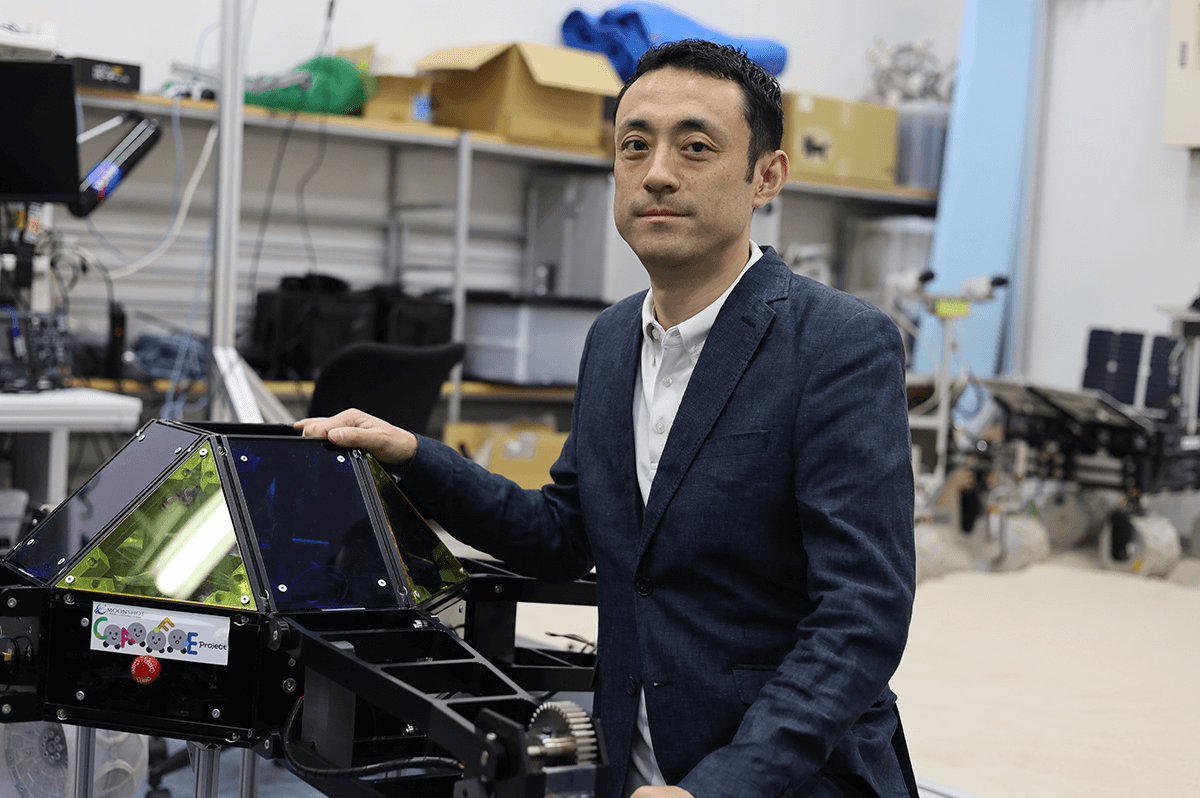

実のところ、月面の建設車両のシミュレーションはまだ確立されていません。まだ誰も検証していないので、答え合わせができていないんです。答え合わせができない中で、どうやって共通認識を持ってやっていくかというところなので、難しい部分が多いです。ただ。その分、研究としてはおもしろいと思っています。

宇宙開発を通じた研究者間のヨコ連携に期待

――議長として今後どのようなスタンスで会議運営していくお考えですか。

石上さん 宇宙建設革新会議の前身も含め2年前から研究開発が進められてきています。月面と地上のデュアルユースという考え方は当初からあって、地球の技術を月に持っていく、月の技術を地球でも使うなどのアプローチに立って研究開発を進めてきたわけです。なので、月面で実証しないといけないとか、宇宙環境を模擬しないといけないといったことはありません。

遠隔操作や自動化については、地上では各社さんで独自にやってきたところがありますが、宇宙開発を通じて、各者のヨコ連携が促進されることを期待しています。たとえば、ノウハウに関する各社間の情報交換によって協働に繋がれば、会議体としては成功なのかなと思っているところです。

宇宙やロボットが好きだったのではなく、大学の研究室の研究自体がおもしろかった

――石上先生のキャリアについてお伺いしたいのですが、先生は宇宙ロボットが専門ですが、そもそも、なぜこの分野の研究者になったのですか。

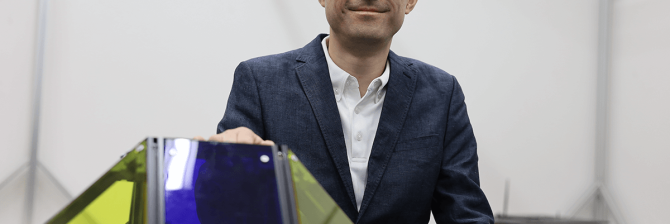

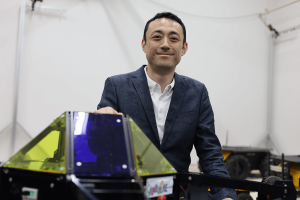

石上さん 宇宙ロボットの研究をやっていると、「宇宙好きなんですか」とか「子供のころからロボットが好きだったのですか」と聞かれることがあるのですが、そんなことは全然なくて、ロボットに興味を持ったのは、東北大学の吉田先生の研究室に入ったのがきっかけです。それもロボットがおもしろかったのではなく、研究自体がおもしろかったからです。

配属前に研究室へ見学に行った際に、月の重力で走行しているロボットのシミュレーションを見たのですが「これはどうやって計算しているんだ」というところから研究に興味を持つようになりました。宇宙ロボットをつくるのはものスゴく大変だけど、チャレンジングだなと思うようになり、深みにハマりました(笑)。

月面は砂で覆われていますが、その上を金属の車輪で走らなければなりません。砂というものをどうやって解き明かすかというところが、学術的に楽しかったです。この研究は現在もやっていますが、当時はこの研究でドクターを取りました。

自分がどこまで通用するのか試してみたかったので、当時の若手研究者の中でトップの存在だったマサチューセッツ工科大学のKarl先生のラボに応募して、2年間研究員として雇っていただきました。MITでは主にロボット関係の研究が多かったですが、企業へのコンサルティングもやりました。

はやぶさ帰還に現地で立ち会えたのは最高に楽しかった

石上さん 日本人なので、日本の宇宙開発に携わりたいなということで、JAXAに入りました。3年間いたのですが、ラッキーなことに、はやぶさの初号機のサンプルリターンに関わることができました。カプセルが地球に帰ってくる際、ビーコンといって方向探知の信号を出すのですが、そのデータの収集担当をしました。あとは、オーストラリアのどこにカプセルが落ちるかというシミュレーションもひたすらやりました。カプセル帰還時は、オーストラリアの砂漠にあるヘッドクォーターにいました。最高に楽しかったです。

その後、いろいろな研究者の方と知り合い興味のある分野も増えてきたころに、一人ではすべての研究に携われない、と考えるようになり、大学の教員になったらそれが解決できるのではと考えました。偶然、慶應義塾大学での教員公募がありましたので、応募し採用して頂きました。慶應大・理工学部の機械工学科は若手でも自分の研究室を持てるので、それが魅力でした。自己責任の世界ですが、そのぶんゼロからつくり上げる楽しさがあるので、結果的に良かったと思っています。