月面建設の試みは、現実のものとなるのか

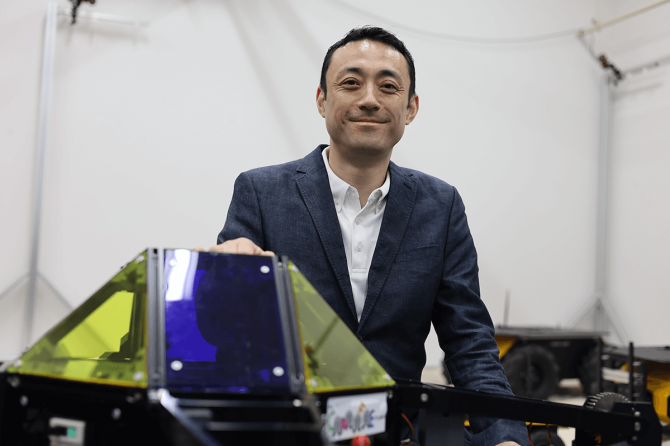

国土交通省が主催する「宇宙を目指す建設革新会議(以下、宇宙建設革新会議)」の議長を務める慶應義塾大学理工学部准教授の石上玄也さんにお話を伺う機会を得た。

石上さんは宇宙ロボットの専門家で、東北大学、マサチューセッツ工科大学で研究した後、JAXA(宇宙航空研究開発機構)では、小惑星探査機はやぶさのカプセル回収や火星探査計画に関わった経験を持つ。現在は、フィールドロボティックスを主な研究対象として、月惑星探査、建設、農業、電動車椅子などへの応用に取り組んでいる。

建設技術の革新による月面建設の試みは、果たして現実のものとなるのか。石上さんのキャリアを振り返ってもらいつつ、宇宙開発の進捗や見通しなどについて、ご見解を伺ってきた。

月面建設は今すぐにはムリ

――そもそもの質問になりますが、月面に建物や道路などを建設することは本当に可能なんでしょうか?

石上さん 今すぐにはムリです。いくつかの課題があるからです。まず、輸送能力が追いついていません。地上で大きな建物をつくるとなると、大きな建設車両を持ってこなければなりません。月面でも同じことをしようとすれば、現状では、そういった大きなものを輸送できるロケットがちゃんと整備されていません。

次に、エネルギーの問題があります。月面ではガソリンエンジンなどの内燃機関や油圧は使えないので、ほかの手段を使う必要があります。たとえば、電動モーターが考えられますが、これを動かすにはバッテリーが必要で、充電するための発電システムも必要になります。

それから、月面は、重力が地球の6分の1で、砂もフカフカしていたりします。そういう条件の違いによって、車両などの操縦が地球上よりしづらい、という課題があります。

こういったことから、今すぐできる、来年になればできるというレベルにはまだ至っていないと考えています。JAXAさんや民間企業さんなどが取り組んでいる技術レベルには、すさまじいものがありますが、それらを宇宙空間に持っていくと、難しい課題に直面することになります。

だからこそ、国土交通省さんも2035年から2040年をターゲットにした研究開発を進めているんだと思います。

研究開発の成否は、月ビジネスが成立するかどうかがカギ

――今はムリだけども、2035年以降であれば可能だとお考えですか。

石上さん 月に産業が生まれるかどうかで結果が変わってくると考えています。ビジネスとして成立するかどうかということです。それによって、研究開発が加速するかどうかが決まるからです。たとえば、南極は国際条約によって経済活動を制限されています。仮に月もそうなったら、企業さんにとって、お金儲けができない以上、研究開発を続けることは難しいでしょう。

今アメリカのアルテミス計画が着々と進んでいますが、そこでは輸送分野で競争がちゃんと生まれています。月面建設においても、この競争が生まれるかどうかが、大事だと考えています。一つの会社の寡占状態になったら、そこが産業化のボトルネックになりかねません。

10年経ったら突然できるようになるという話ではないので、研究開発の段階をシームレスにつなげていかなければなりません。たとえば、大型車両を持っていくために、まず道路をつくっておくとか、大型ロケットのために、着陸しやすい場所を確保しておく必要があります。そして、そのために必要な小型のロボットを先に開発しておく必要がある、ということです。そういったロジスティックまでを考慮した戦略性がないと、サスティナブルな月面開発にはならないし、いつまで経っても、夢物語で終わってしまうんじゃないかと思っています。

日本は、先行国に差をつけられ始めている

――日本の宇宙開発の進み具合は、アメリカをはじめとする海外の国々と比べると、どうですか。

石上さん 宇宙探査に限って言えば、月や惑星にロボットを送り込んだという点で、やはりアメリカが先行していて、次が中国やロシア、インドといったところです。最初に月にロボットを送り込んだのは旧ソ連で、現在もロシアの宇宙技術によって宇宙ステーションは維持されています。欧州は各国が連合した欧州宇宙機関により先進的なミッションが計画されています。

日本は、宇宙探査では、はやぶさ、はやぶさ2で達成したサンプルリターン、宇宙ステーションの実験棟や補給機という分野をはじめとして、宇宙先進国です。しかし、先に挙げた月や火星ロボットの実績で見ると、10年あるいは20年ぐらい遅れをとっている印象です。他国に比べ予算規模や人的リソースが全然違うのが主要因ではありますが。

アメリカは宇宙探査といった科学的な分野でもトップランナーですし、月利用といったビジネス的な分野でも先行しています。たとえば、スペースXのような民間会社が自らロケットをつくって、NASAに代わって月輸送もやるというモデルができています。うまいビジネスモデルだなと思います。

中国は中国で、国威発揚ということで、国を挙げて宇宙開発を進めています。月面に何回も降りていますし、月面からサンプルも持ち帰っています。これはアポロ計画以来のことです。火星にもロボットを2台送っています。

一方日本はと言うと、今「SLIM」という小型月着陸実証機が飛んでいますが、こういったプロジェクトを毎年のように実施できていません。また、トヨタさんとJAXAさんが共同開発している与圧ローバーは、今後のアルテミス計画に対して日本が持っている大きなカードですが、他にももっとカードを増やすべきだと考えます。

日本には、素晴らしい宇宙技術を持っているスタートアップ企業は存在します。また、国交省殿が進める宇宙建設革新会議の研究開発の中にも、他国に例のない先進的な事例、技術といったものがあります。こういった技術をもっと世界にアピールする必要があると思っています。