大東建託株式会社は、脱炭素社会の実現に向けた取組みを進める中で、EP100などの国際的イニシアティブに参加し、早期実現に向けて意欲的な目標を設定した。バイオマス発電事業や太陽光発電事業などグループ全体のエネルギー戦略で長期ロードマップを作成、体系的な取組みを推進中だ。

再生可能エネルギー利用の推進では2040年までに事業活動の消費電力を100%再生可能エネルギーとすることを目標に掲げ、2012年から全国で管理する約17.3万棟の賃貸住宅の内、約3万棟の賃貸住宅に太陽光発電設備を設置しており、その年間発電量は約414GWhにのぼる。これは大東建託グループの年間電力消費量の約4倍、年間9.9万世帯分に相当する。

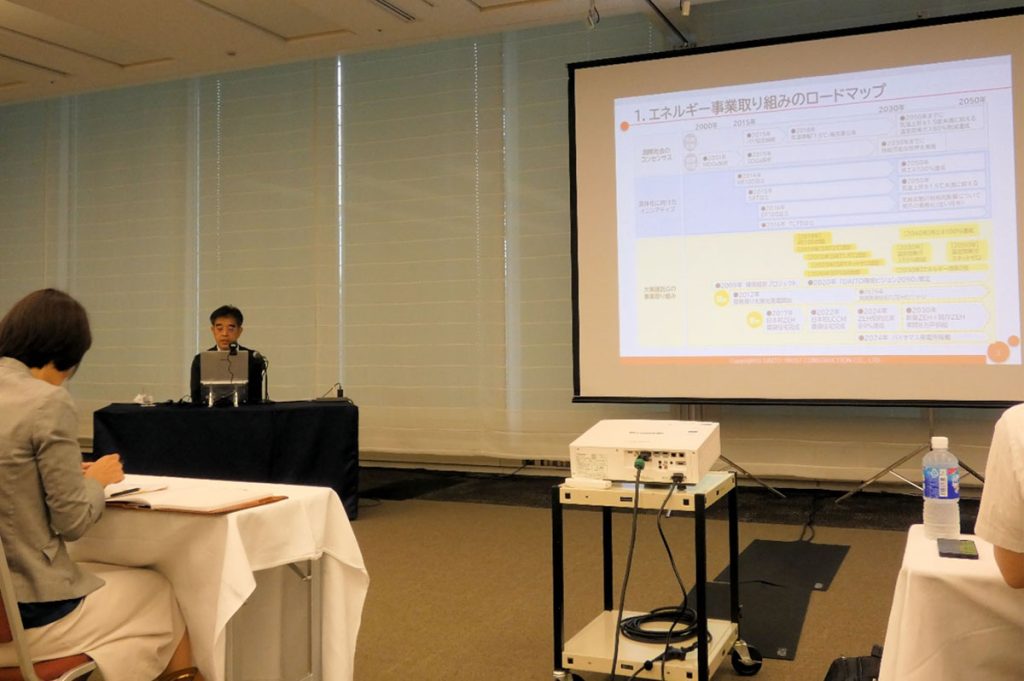

大東建託はこのほど、東京千代田区の経団連会館でグループのエネルギー事業戦略説明会を開催、技術開発部の加藤富美夫部長が登壇し、バイオマス発電事業や太陽光発電事業、ZEH・LCCM賃貸集合住宅の販売拡大への挑戦について語った。

2030年度には新築・既存ZEHで年間8万戸の供給へ

大東建託グループのエネルギー事業取組みのロードマップ

加藤部長は、事業説明会の席で「エネルギー事業取り組みのロードマップ」「ZEH・LCCM 賃貸集合住宅普及の取組み」「RE100達成 自家発電100に向けた取組み」「賃貸事業のエネルギー戦略」の4点について解説した。

第1の「エネルギー事業取組みのロードマップ」では、冒頭、国際的な動きを説明した。2015年のパリ協定の締結などにより、2050年までに気温上昇を1.5度未満に抑える温室効果ガス80%削減達成などが国際社会のコンセンサスとして定められ、具体化に向けたイニシアティブとして、RE100やEP100を設立した。

※RE100・・・企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ。

※EP100・・・エネルギー効率(売上/GJ(ギガ・ジュール))を基準年度から2倍にするという事業のエネルギー効率向上を目指す企業が参加する取組み。

大東建託の環境への取組みは、2009年に「環境経営プロジェクト」をスタートし、2019年にRE100に、2020年にEP100にそれぞれ加盟。同年に「DAITO環境ビジョン2050」を策定し、さらに2023年にはSBTネットゼロの認定を受けた。

※SBTネットゼロ・・・温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」にする考え方。SBTとは、Science Based Targetsの略で、企業が設定する「温室効果ガス排出削減目標」の指標のひとつとなる国際的なイニシアティブ。

供給するすべての賃貸集合住宅をZEH・LCCMへ

第2の「ZEH・LCCM 賃貸集合住宅普及の取組み」では、新築工事は2017年度に初のZEH賃貸住宅が、2022年度には初のLCCM賃貸住宅を完成。2024年度ではZEH契約比率を89%に向けて動いており、2030年度には新築・既存ZEHで年間8万戸の供給とともに、供給するすべての賃貸住宅を100%ZEH・LCCM賃貸集合住宅とする目標を設定した。

国のエネルギー基本計画では、2030年までにZEH基準の省エネ性能の確保を目標とする。

2024年度ではZEH賃貸集合住宅(太陽光パネル設置あり)は6,203戸、同(太陽光パネル設置なし)は1万9,711戸、LCCM賃貸集合住宅は186戸を計画。2030年度には、ZEH賃貸集合住宅(太陽光パネル設置あり)は2万6,004戸(55%)、同(太陽光パネル設置なし)は1万8,912戸(40%)、LCCM賃貸集合住宅は2,364戸(5%)の目標で進めている。

国は2018年にZEH定義(集合住宅)のガイドラインを策定。「従来は戸建て住宅に対してZEHの普及が国の施策であったが、集合住宅も住宅に変わりはなく、エネルギー消費量を考えた際、集合住宅のポイントが高い。今、賃貸住宅が4割のシェアがあるため、2018年のZEHの定義には、大きな意義を持つ」(加藤部長)

省エネ基準よりも20%以上省エネ性能のある建物を総じて「ZEH」と呼び、国のエネルギー基本計画では、2030年までにZEH基準の省エネ性能の確保を目標とする。「ZEH・LCCMにより建物自体を通して、エネルギーや二酸化炭素を削減への取組みを示していく」(加藤部長)

バイオマス発電事業に参入

第3の「RE100達成(再エネ100%)に向けた取組み」では、自社の事業活動の使用電力を再エネメニューに切り替えることが一般的だ。そこで大東建託は、2040年までに再エネの電力を市場から調達するのではなく、自社の施設からの再エネ発電の事業運営を目指す。

RE100達成(再エネ100%)の電源プライオリティでは、24時間稼働による安定電源を利用するバイオマス発電を実施、燃料は未利用材や廃材利用を検討している。次にZEH賃貸集合住宅からの再エネJクレジットを活用し、取り組む。「この再エネJクレジットとは、ZEH賃貸から生まれる太陽光発電の自家消費分をクレジット化し、再エネに利用する」(加藤部長)

大東建託グループの大東バイオエナジー株式会社(大久保孝洋代表取締役社長)は、2024年4月に、兵庫県朝来バイオマス発電所を稼働開始し、バイオマス事業に参入。同発電所は、2023年9月に株式会社関電エネルギーソリューションや兵庫県森林組合連合会から大東建託が事業譲受したもの。

24時間安定した発電の電力を西日本の主要3社(大東建託、大東建託パートナーズ、大東建託リーシング)の274事業所に供給中で、安定した電力については朝来以外でもバイオマス発電事業を検討中で、場所としては東日本地区を示唆した。「朝来は西日本に供給しているが、場所は明確ではないがこれから東日本地区に供給するバイオマス発電所の稼働も必要になることで企画している最中だ」(加藤部長)

一方、朝来バイオマス発電所のケースではM&Aを実施したが、東日本でも「M&Aを排除しない方向」で検討中だ。

次に建設現場の仮設電気の再エネ化に向けてZEH賃貸集合住宅からの再エネJクレジットを利用する方針を示した。「賃貸住宅の上に太陽光発電を搭載し、そのエネルギーの30%を自家消費し、残りを売電するが、賃貸住宅で使用した電力をJクレジットで登録し、これを利用する。建設現場では、電力需要の予測が難しいため、自社で創出した再生可能エネルギーのJクレジットを利用して、充当していく。2026年度のJクレジット発行分で建設現場の仮設電気分は充足可能だ」(加藤部長)

Jクレジット事業に本腰

第4の「賃貸事業におけるエネルギー戦略」では、大東建託グループは国が2012年からエネルギーの買い取り価格を法律で定めるFIT制度開始をにらみ、そのタイミングでオーナー所有の賃貸住宅の屋根の上に太陽光パネルの搭載をスタートした。2016年省エネ基準での既存賃貸住宅ストックは約40万戸だが、今後省エネリフォームの方法を検討し、新築のZEH化の推進とともに既存賃貸住宅40万戸のZEH化も徐々に進める。新築・既存の賃貸住宅では毎年4万戸ずつのZEH賃貸住宅を供給する。

「既存賃貸のZEH化の提案は2025年度から開始する。地域別での断熱やサッシを精査し、計算したうえでオーナーに対してこのような形であればZEH化が可能と提案できるモデルを明確にする。2024~2025年度の間でしっかりとモデルを提示し、さらに国に対しても、このモデルであれば省エネ20%以上削減可能と提言していきたい」(加藤部長)

既存賃貸住宅のZEH化のため、リフォームを推進

現在想定しているZEH化のリフォームについて加藤部長はこのように述べる。

「主に内側にサッシを取りつけるなど断熱化の施工を行う。オーナーに対してはリフォームについて、建物自体の資産価値は、省エネ性能表⽰を明確にできれば、向上する。建物自体が温暖化に対応した住宅であり、それが入居者に喜ばれるのであれば、多少の費用が掛かってもリフォームする価値はあると提案したい。また、補助金の提起やリフォームも繰り返していけばパターン化するため、合理的なリフォームのあり方を模索する。リフォーム工事をパターン化していけば、職人不足の昨今ではシフトを組んで施工現場を決める方策も考えられる」(加藤部長)

2030年度には年間8万戸(新築・既存)でZEH賃貸住宅の供給を行う

しかし、建設業の2024年問題は大東建託にとっても大きな課題であることを吐露する。「これは大変な問題と受け止めている。外国人技能実習生も日本に入ってこない実情もあり、そこですべての作業の平準化が肝要で、計画性が立てられるようなものを打ち出していく。大東建託は2023年から工事を平準化し、年間棟数をこなせる動きを展開中だ。今回のリフォーム工事も計画性が立てられるようにし、乗り切っていかなければならない」(加藤部長)

関連記事

また、2021年10月には、大東建託グループ管理の賃貸住宅の屋根に太陽光パネルを新規に全国1万棟設置する費用としてグリーンボンド(社債)を発行し、2023 年11月には、全棟に設置完了した。FIT制度による売電終了後は、再生可能エネルギーの利活用や地域などで効果的に使用するスキームを構築していく。ちなみに、現在の太陽光発電事業による年間発電量年間発電量は約414GWhで累計搭載量は約356MW(2024年4月末時点)。これは、99,199世帯分で、中央区や西東京市の世帯数に相当する。

「大東建託は創業51年になり、賃貸事業を推進してきたが、この事業と環境が一つになって、しっかりと事業活動につなげていくことが大切だ。賃貸事業ではNO1だが、その立ち位置でエネルギーを市場にしっかりと供給することも肝要だ。今後も環境についてさまざまな取組みを推進していく」(加藤部長)

加藤部長は大東戦略のエネルギー事業戦略について質疑応答でこのように述べた。

「これからは戸建て住宅に限らず、集合住宅についてもZEHにしっかりと取り組まなければならない。省エネや脱炭素への取組みは必須である。大東建託の株主は海外の方もいらっしゃる。欧州以上に日本が遅れているのであれば、賃貸住宅を通した脱炭素に向けた取組みを展開していかなければならない」(加藤部長)

日本の企業に投資を行うのは、今は日本人だけではない。東京証券取引所など国内の4証券取引所は2023年度の株主分布状況調査を公表しているが、金額ベースでみた外国人の日本株の保有比率は31.8%と過去最大だ。

その外国人投資家が企業に対する視点ではさまざまある。業績や収益の向上に注目していることはもちろんだが一方、企業のエネルギー戦略や人権への取組みにも熱い視線を送っている。つまり脱炭素への取組みに後ろ向きな企業については業績が良好でも投資をしないというのが欧州を中心とした投資家の思考でもある。大東建託をはじめとする日系企業が外国人投資家の考えを無視することはもはや難しい。

そのため、大東建託をはじめとする各企業の脱炭素社会の実現への取組みは、今後、大きな動きになるだろう。