大東建託株式会社(東京都港区)は6月28日、「建設業2024年問題」への対応に向け、施工管理体制を強化することをプレスセミナーの席で発表した。対応策は「DX活用による施工管理業務の効率化」「建設就労人材確保に向けた取り組みと働き方改革」「匠マイスター技能選手権」の3柱から構成する。

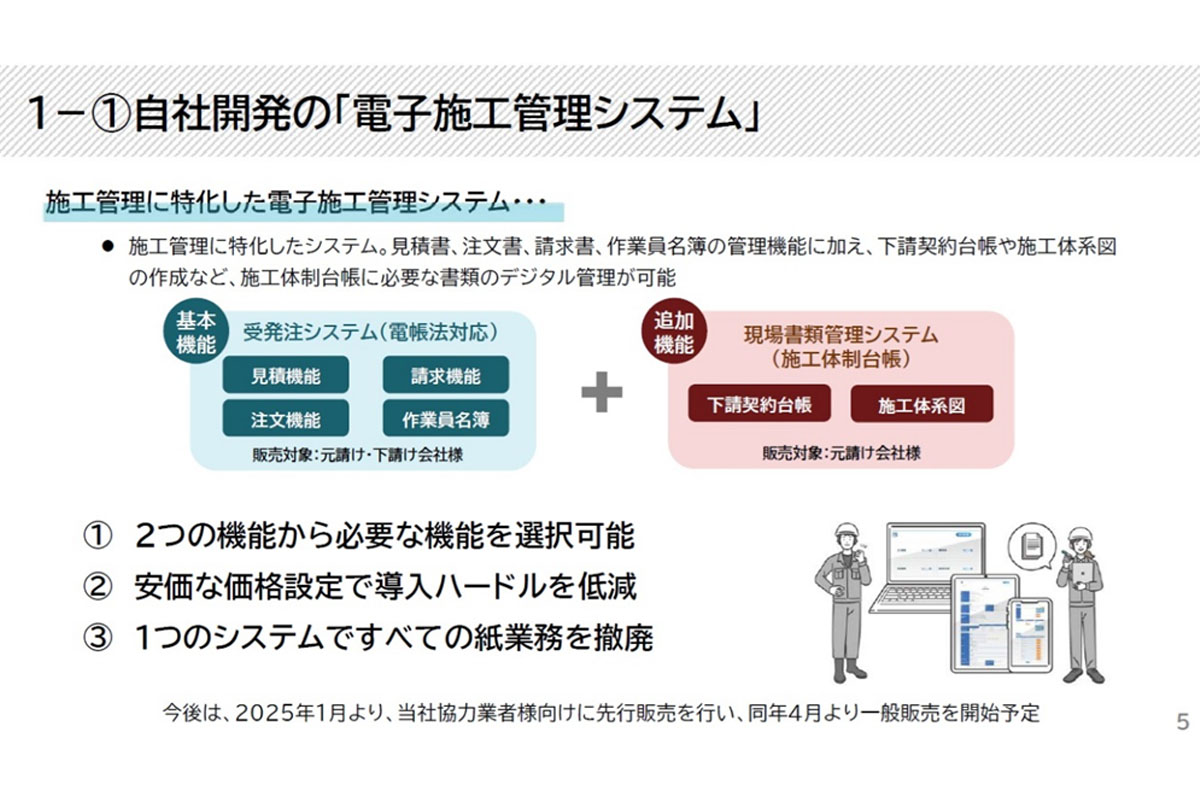

「DX活用による施工管理業務の効率化」では、2025年4月から中小規模の建設会社の業務効率化進展への寄与を目指し、建築工事に関する受発注や施工体制台帳の電子化が可能な自社開発の「電子施工管理システム」の販売をスタート。これに先立ち、協力会社向けには、2025年1月より先行販売を開始する。

中小規模の建設会社では、人材不足やデジタル化に向けた初期投資の負担が困難と感じる企業が多い要因から、業務の効率化が進まず、デジタル格差が進行している。大東建託は課題の解消を目指し、自社で長年にわたり磨き上げてきたシステムを、導入ハードルの低い価格設定での販売へ踏み切る。

建設現場での就労人口は年々減少傾向が続き、そして今後とも解決の見込みは厳しい。大東建託では10年前から建設業界の人手不足を見越したうえで施策を打ってきたが、施工管理業務の効率化もその一環だ。プレスセミナーでは、泉和宏・大東建託上席執行役員工事統括部部長が登壇し、解説した。

自社開発の「電子施工管理システム」を販売へ

泉氏はまず、建設業界のデジタル化の実情について解説した。2001年4月の建設業法改正により電子契約の締結が可能になったが、建設業では請求書や注文書、工事請負契約書などの書類管理のデジタル化の進展は遅れている。とくに、大手ゼネコンや大手ハウスメーカーの取組みは進展している一方で、地方ゼネコンやサブコン、大工などの自営業者らのデジタル化の遅れが顕著で、格差が進行している。

そうした中、2024年1月の改正電子帳簿保存法の本格施行で、すべての事業者に対して電子取引情報の電子保存の義務化は中小建設会社にとって大きなインパクトを及ぼした。これにより中小建設会社は、①高齢化に伴い、デジタル化への移行に抵抗感、②デジタル化に向けた初期投資の負担が困難、③取引先が対応できるか不安の3点の課題を抱えることとなった。

大東建託は、2002年に今回販売するシステムの基礎となる「電子施工管理システム」を開発。その後、建設業法で定められた施工体制台帳に必要な書類の作成・保管もシステム上で可能となるよう、継続的な機能改善を実施し、実用化した。

建築工事の受発中に必要となる基本機能は、「見積り」「請求」「注文」「作業員名簿の管理」で、企業間で発生する受発注プロセスをデジタル化し、効率化を図る。また、自社が元請けになる場合は、建設業法により施工体制台帳の作成義務が発生する。そのため、下請け業者との契約内容を記録した帳簿「下請契約台帳」やどのような体制で工事が進められるかを示す「施工体系図」の作成・保管プロセスをデジタル化できる施工体制台帳作成機能であるオプション機能も活用可能だ。会社の規模により、基本とオプション機能を選択できるシステムとし、安価な価格設定で初期投資の費用も抑えられ、一つのシステムで紙業務を撤廃できる点が特徴だ。

施工管理に特化した「電子施工管理システム」で紙が不要に

「今後はさらにいろいろな機能を付加していく。たとえば入退場管理、入退場する際の安全指示、さらには安全指示の記録確認を付加し、システムをさらにブラッシュアップしていく」(泉氏)

具体的な料金プランは、基本機能では初期投資2万円かかるものの、協力業者向けには1アカウントで最大10社とやりとりする場合(~10ID)は月額980円、以降、最大50IDまでは月額 1,980円、最大100IDまでは月額 3,480 円との会員価格で提供予定だ。オプション機能を付加した場合、初期費用は20万円からで、月額費用は1アカウントで最大100社とやりとりする場合(100IDまで)は月額10万円で提供する。

今後は、電子帳簿保存法に関する認証制度に基づく「JI I MA認証」を取得、12月11日~13日の期間で、東京ビッグサイトで開催される建設 DX展に出展する。