首都高技術株式会社、首都高デジタル&デザイン株式会社(以下、首都高D&D)、大栄工機株式会社(本社・滋賀県長浜市)はこのほど、NATMトンネルの覆工コンクリート施工に際し、セントル(移動式型枠)に磁石などで吸着させることで、地山とセントルの幅(コンクリートの厚さ)をはじめ、打設状況や品質などを遠隔操作で確認できるロボット「トンネルやもりん」を共同開発した。

トンネルやもりん動画(首都高D&D HPより引用)

覆工コンクリート施工にはいろいろ落とし穴がある

NATM工法によるトンネル施工には、地山を掘削した後、セントルを用い、トンネル内部を覆工コンクリートで覆う工程がある。この際、地山(地山には防水シートが張られる)とセントルの間に、約30cmの幅を確保した状態で、コンクリートを打設しなければならない。

覆工コンクリート施工は、往々にして場所が狭隘であり、断面も複雑なため、締固めなどの作業は困難を伴う。そのため、コンクリート厚不足などの施工不良が起きやすい。コンクリート厚が足りないと、コンクリートの剥離や崩落といったリスクが高まる。幸か不幸か、供用開始前にコンクリート厚の不足が発覚した場合、覆工コンクリートを取り壊して、やり直しという事態もあり得る。

コンクリート幅や打設状況などを確認するため、セントルにはいくつかの検査窓が開けられている。従来の手法の場合、点検担当の人間がこの窓に頭を突っ込んで、照明で照らしながら、異常などがないか目視で確認する。ただ、狭隘な暗がりの中での目視確認なので、地山との幅を正確に測れない、死角が生じてそもそも確認できない、点検者の熟練度やセントル長にもよるが、非常に時間がかかる、などの問題点がある。

「セントル内部での作業工程を確認できるロボットをつくれないか」

トンネルやもりんは、覆工コンクリートの施工不良を発見するとともに、点検ミスをなくし、確認作業時間を短縮するために、考案開発されたロボットだ。

ロボット開発は、大栄工機が首都高グループに「セントル内部での作業工程を確認できるロボットをつくれないか」と相談を持ちかけたことに始まる。大栄工機はそれまで、首都高グループとはなんの関わりもなかったが、担当者がたまたま、首都高グループが数年前から開発していた磁石式鋼橋点検ロボット「やもりん」をテレビで見たのが、きっかけだった。

「MagBugならイケるか」、「イケます」

首都高技術と大栄工機はまず、既存のロボット「やもりん」を使って、セントル内部での点検確認ができるかテストを行った。結論としてはダメだった。やもりんはキャタピラ駆動だが、セントル上をナナメに進むとき、ギアに負担がかかりすぎて、プラ製ギアが溶けてしまったからだ。ロボットを改良調整し、臨んだ2回目のテストでも、満足行く結果は得られなかった。

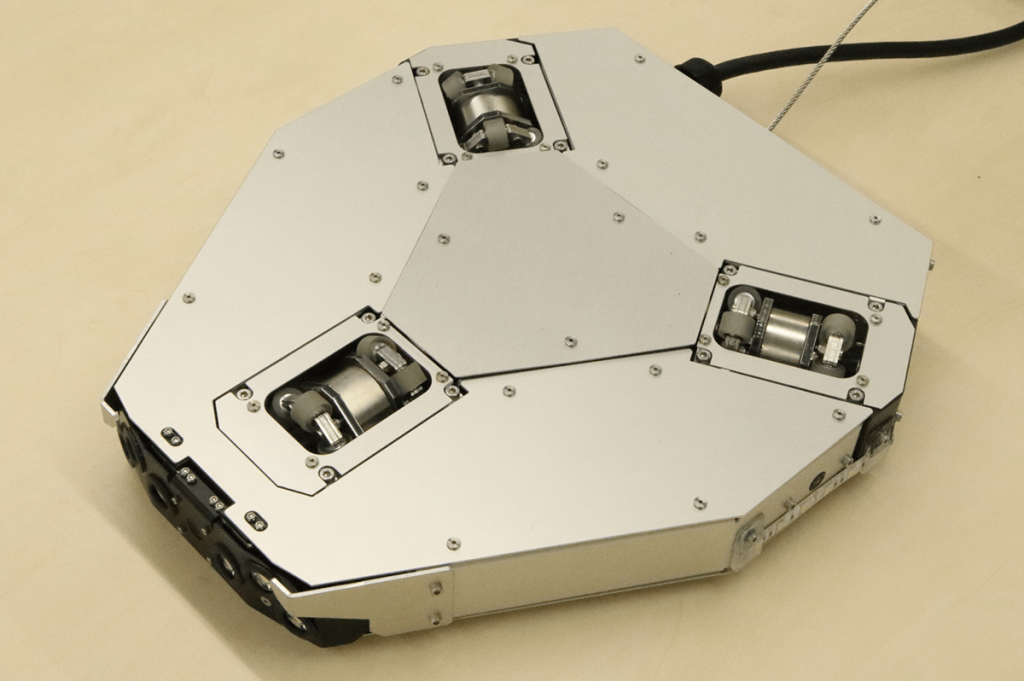

「さて、どうしたものか」となったとき、首都高グループのロボット担当としてテストに参加していた首都高D&Dの高田光さんは、イクシスという会社がけっこう以前に開発していた「MagBug」というオムニホールを採用したマグネット式全方位点検ロボットのことを思い出した。

「MagBugは10年ほど前に紹介されたロボットで、これならイケると思いました。イクシスの担当者にやれるかと聞くと、やりますと言ったので、MagBugをベースにした新たなロボット開発がスタートしました」(高田さん)と振り返る。

万が一ロボットが落下しても、有線ケーブルで救出できる

結論から言うと、MagBugをベースにしたロボットは基本的にイケた。

ネックになったのが、セントルに空いた検査窓だった。検査窓の大きさはモノにもよるが、60cm四方〜40cmほどあり、ロボットが窓から落ちてしまう危険性があった。また、点検中、なにかの拍子でセントル内部で滑落してしまった場合、救出が極めて困難になるのも問題だった。

そこで、ロボット2台を有線ケーブルでつなぎ、親機と子機として運用することにした。親機はセントル上部を移動しながら、子機の動きを補助するカタチだ。子機が点検窓にハマったとしても、落下を防ぐことができるようにした。親機と操作端末(PC、タブレット)も有線ケーブルで結んだ。万が一、親機もろともロボットが落下した場合でも、ケーブルを手繰って救出することができるようにした。

開発開始からわずか半年後、関東のとあるトンネル現場に、トンネルやもりんの試作機を持ち込み、確認テストを行った。結論から言えば、上々の結果が得られた。

アクチュエーター搭載でコンクリート厚測定も可能に

その後もテストと改良が繰り返され、アクチュエーターによるコンクリート厚の測定機能が追加提案された。往年のクルマのアンテナのように、幅30cm確保されているかどうか確認するため、棒状のものがニョキッと伸び出る仕組みのことだ。

アクチュエーター採用についても、試行錯誤を経て、高田さんがとある展示会で見つけ、「これイケるんじゃないか」と思いついた経緯がある。

2025年4月から販売、パッケージ営業がスタート

トンネルやもりん2号機(画像:首都高D&D提供)

トンネルやもりんは、開発開始から1年半経った現在(2024年12月時点)、コンクリート厚の測定機能のほか、照明や足回りが強化された2号機まで進化を遂げている。AIによる画像診断機能も視野に入れているらしい。いずれ必要な教師データがそろえば、実装の可能性は高い。

首都高グループでは、2025年4月から、トンネルやもりんの販売のほか、社員派遣による点検ビジネスを開始する予定だ。共同開発者の大栄工機でも、セントル施工とトンネルやもりんのパッケージ営業を展開する考えらしい。

世の中の助けになるのが、なによりの喜び

高田 光さん 首都高デジタル&デザイン株式会社 技術部次長

開発責任者である高田さんは、

「私はもともと、プログラミングをして、ソフトウェアを開発する仕事をしていましたが、紆余曲折あって、これまで10数台を手掛けたロボットの専門家のようになってしまいました(笑)。私の原点は、常に人の役に立てるかどうかということでした。今回のトンネルやもりんも、トンネル覆工コンクリートにはどうしても人では見えない部分があるので、それをどうにか手助けするロボットをつくりたいというものでした。トンネルやもりんが世の中の助けになれば、なによりの喜びです」

と目を細める。

セントル施工管理の救世主となり得るか

果たして、トンネルやもりんは、セントル施工管理の救世主となり得るか。競合他サービスもあるようだし、当面は、本施工での結果、評価が待たれる状況だが、個人的には期待したい。