東京を流れる荒川は、流域内人口1020万人の生活を支える都市の生命線だ。その下流両岸で約60キロを管理する小名木川出張所は、2023年4月、全国初の「河川系DX出張所」としてスタートを切った。

ウェアラブルカメラ、AI技術、デジタル河川管内図を駆使し、わずか6人のチームで広大な河川を効率的に監視。デジタルトランスフォーメーション(DX)は、河川管理の現場をどう変えたのか。行政サービスの向上、住民との共創、そして未来のスマートリバースポット構想まで、小名木川出張所・DXプロジェクトチームの職員の取材を通じて、次のレベルの河川管理業務のあり方を照射する。

※取材は2025年1月下旬実施

DX出張所の誕生 6人で60キロを管理する挑戦

荒川下流河川事務所に属する小名木川出張所は、2023年4月、河川管理に特化したDXのフロントランナーとして始動した。「職員は私を含めて6人。この小さなチームで、荒川の左・右岸併せて約60キロを管理している」と語る。都市化が進む流域では、水位変化、漂流物、護岸の劣化など、日々監視すべき課題が山積だ。こうした複雑な河川管理を効率化し、行政サービスを向上させるため、全国初の「河川系DX出張所」が誕生した。

出張所の2階執務室は、DXの象徴的な空間だ。AI搭載のカメラが1階入口を監視し、人の頭や体の動きを検知して「ピロピロ」と音で知らせる。「犬や猫には反応しないよう調整済み」と笑うが、この小さな技術が大きな変化を生む。「以前は来訪者を確認するために階段を下りていた。カメラのおかげで執務室から即座に対応でき、時間の節約になる」と語る。地味だが確実な効率化は、DXの第一歩だ。

約60基のCCTVとデジタルマップ リアルタイム監視の力

小名木川出張所の管理を支えるのは、60基以上のCCTVカメラだ。水位変化はもとより、堤防の状態や水門等の河川管理施設を重点的に捉え流下の阻害になるゴミや漂流物等の動きを監視。「カメラの配置は荒川の特性に合わせて最適化。執務室でリアルタイムに映像を確認できる」と職員は説明する。台風や豪雨時でも、映像を通じて状況を即座に把握し、迅速な対応が可能だ。

カメラ運用には工夫が凝らされる。「60基全てを常時監視するのは非現実的。過去のトラブル箇所や季節ごとのリスクポイントを優先チェックする」。委託業者との連携も強化し、異常箇所の映像を共有することで現地確認の効率が飛躍的に向上した。「映像データのおかげで、業者も状況を事前に把握。対応スピードが格段に上がった」と評価する。

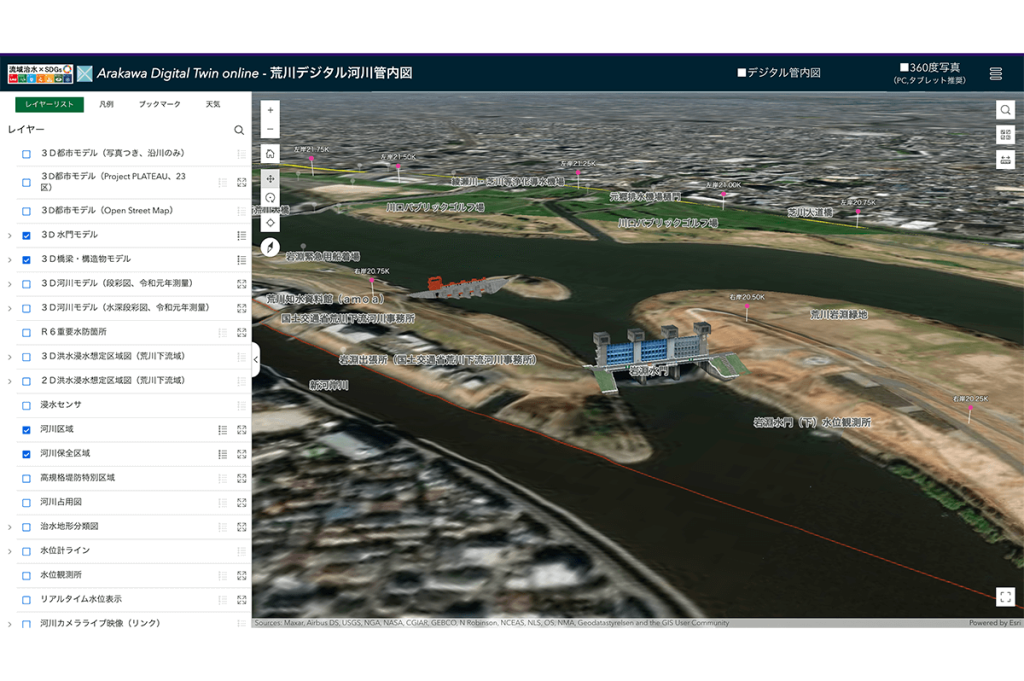

デジタル河川管内図は、DXのもう一つの柱だ。従来は紙ベースの非公開管理図を使っていた。「今は管内図データをホームページで公開。河川区域や河川保全区域を確認できるようにオープン化した。申請者からの問い合わせに数分で対応できる」と職員。「昔は紙で確認していたが、5分で済む今は、行政サービスの向上を実感する」と語る。

台帳アプリ 住民の声を即座につなぐ

DXの成果の一つが、内部向け「台帳アプリ」だ。住民からの「橋の下にゴミが溜まっている」「案内板が分かりづらい」といった声を、管理者確認が容易にできるため、自治体などの担当者に即座につなぐことができる。

ウェアラブルカメラ 現場と出張所をリアルタイムで結ぶ

小名木川出張所の最大の革新は、ウェアラブルカメラの導入だ。365日欠かさず行われる河川巡視では、橋の下や水際の護岸など、陸から見えない死角も船で確認。「ウェアラブルカメラはリアルタイムで映像と音声を送信し、状況把握を劇的に変えた」と職員は強調する。

従来は異常報告が電話で入り、写真撮影後に出張所で報告書を作成する手間がかかった。「今はリアルタイムに映像が確認できるため、対応時間が3分の1に。1件あたり1時間で対応可能に」と効果を語る。2024年5月の火災通報では、休日にもかかわらずカメラ映像で状況を共有。警察と連携し、即座に対応した。「油が浮いている」という水質事故の通報でも、リアルタイム映像で迅速な判断が可能だった。「カメラにSIMが入っていて、出張所と直接会話できる。『右を見て』と指示すれば映像が動く。本当に便利」と興奮気味に語る。

導入当初は試行錯誤の連続だった。当初、スマホでの運用は通信切断、電池切れで失敗した。ウエアラブルカメラに変更し、ある巡視員は「カメラが骨に当たって痛いと不評だった」と笑う。クッションを追加し、ネックストラップを工夫。風の強い川沿いではバイク用インカムを採用して音声のクリアさを確保。「風の『ザー』というノイズが減り、会話がスムーズに」と、現場の改良が光る。

トラッキング機能 データの力を最大化

デジタル河川管内図のアプリのトラッキング機能は、データの価値をさらに高める。油流出箇所の確認時に「何時何分にどこで確認」と記録から確認できる。このデータは報告書作成や将来の対策に活用され、業務の正確性を向上させる。

河川管理ダッシュボード 職員・受注者の業務効率向上

施工者とのやりとりもデジタル化が進む。週1回の定例会議はウェブ会議に切り替え、移動時間と交通費をゼロに。「画面共有で工程表を確認。クラウドのおかげで資料忘れも怖くない」。河川管理ダッシュボードは、業者間の資料を一元化し、ミスを削減。「他の業者のデータもすぐ見られる。効率と透明性が上がった」と評価する。ダッシュボードは単なるPDF閲覧ツールではなく、データを集約し、問題のないデータは共有可能。「連携がスムーズになった」と実感する。

宅配ロッカー イベント対応をスマートに

荒川の河川敷は、マラソンやイベントで賑わう。車両進入は河川管理車両に限られ、イベント用の鍵は申請書提出後に手渡ししていた。「15分かかっていた受付が、オンライン申請と宅配ロッカーで完結。職員不在でも対応可能」。鍵受け取りは、ロッカーと暗証番号で対応。4桁の暗証番号は毎回変更し、セキュリティも万全。「事前メール申請でスムーズ、当日返却可能で便利になった」と好評だ。

スマートリバースポット 10年後の河川管理を再定義

小名木川出張所は、未来を見据えた「スマートリバースポット構想」を掲げる。少子高齢化と労働人口減少の中、AIや自動技術で省力化を目指す。「ローカル5Gで安定した通信を確保し、将来、リモートロボットや自動巡視船を導入したい」と職員。ドローンやAIを活用したゴミ検知の実証実験も進行中。「草刈りや巡視を自動化すれば、災害時にも迅速に対応できる」と展望する。

通信環境の整備は急務だ。「災害時に携帯が混雑すると通信が途絶える。ローカル5Gなら専用回線で安定する」と職員。AIによる異常検知や衛星画像の活用も視野に入れ、10年後、20年後の河川管理を再定義する。「実証実験を通じて、未来の管理が変わる」と期待を寄せる。

DXの先に 住民と共創する河川管理

小名木川出張所の挑戦は、効率化を超えた意義を持つ。台帳アプリは、確認作業が効率的になったため、住民の声を迅速に対応できるようになった。「DXはツールだが、住民との信頼を築く手段でもある」と職員は語る。ウェアラブルカメラの映像、トラッキング機能のデータ、宅配ロッカーの利便性――これらはすべて、流域内人口1020万人の生活を支える河川を守るための工夫だ。

「新しい技術を取り入れ、未来の河川管理を変えたい」と語る職員たちの情熱は、小名木川から全国へ、さらなるDX革命を広げる原動力だ。河川管理の現場は、デジタル技術と人間の知恵が交錯する実験場。スマートリバースポットのビジョンが現実となる日、東京の河川はより安全で、住民に愛される存在となるだろう。