地中梁のコンクリート打設足場に問題

千葉県の工業団地に食品工場を建設する現場において、「工程短縮」と「コスト削減」を実現したアイディアを紹介します。

現場は、200m×200mぐらいの敷地に90m×60m、一部2階、鉄骨造の建物を建設する工事でした。最初は何の問題もなく、杭打ち、根切工事が終わり、地中梁の配筋、型枠の作業へと工事は進んでいきました。しかし、地中梁のコンクリート打設が始まろうとした頃、ある問題が起こったのです。

地中梁のコンクリート打設は、下図のように、全体を3つのブロックに分けて行います。そして、コンクリート打設用の足場の組立て手配は、当然、私たち鳶の会社に来ると思っていました。しかし、この現場の主任は「今回はコンクリート打設用足場の組立ても含めて、土工にお願いした」と言ってきたのです。私は信じられない気持ちでしたが、担当の主任がそう言うのであれば、しょうがないと思い、しばらく、その後の工事状況を見守ることにしました。

【図1】 敷地と工場建屋の配置、地中梁の拡大断面

コンクリート打設足場は、マスの大きさによって、枠組みや単管で組まれていきます。

【図2】 コンクリート打設足場の断面をさらに拡大した図

型枠の作業が終わると、次に足場材の投入がクレーンで行われますが、資材を受け取る作業員は、高さ2mの梁筋の上を歩きながら移動し、吊り荷を抑えたり、合図を送ったりするため、とても危険です。降ろした足場材の玉掛けを外すために、型枠をよじ登ったり、降りたりを繰り返します。

しかも、この時点で型枠の押し引きのためにサポートやチェンがあり、足場材を置く場所にも悩みます。一旦置いた資材は足場を組むのに邪魔で、何度も移動するということが発生します。

【図3】 押し引き用サポートとチェン

さらに、型枠に差し込みタイプのブラケットは、群馬県からの取り寄せになり、最短2日もかかるため、結局、全体の3分の1のコンクリート打設足場を架けるのに、50tラフター2台×3日間、土工10人×4日間もかかりました。これは大きな無駄だと言わざるを得ません。

コンクリート打設足場は専門職に架けてもらうべき

コンクリート打設足場を完成させるのに無駄なコストがかかっただけでなく、解体時も同じくらいのコストがかかってしまいます。また、梁筋の上を歩かせるという行為は、作業の危険要因が大きすぎて、大手ゼネコンの運営する現場とは思えない危険な状況です。これらの問題は、「コンクリート打設足場は、打設する業者に架けさせる」と言った担当主任の安易な考えから出てきた結果といえます。これを真に受けて、自分の会社が足場を架けることに賛同した職長も問題です。

工程から考えると、架けられたこの足場は、コンクリート打設のためだけに使われ、次の日にはすぐに解体され、搬出されるものです。一時的な足場のために、こんなに労力とお金をかける必要があるのか?また、この作業方法で安全か?コンクリートを打設する土工やポンプ工の作業性はどうか?など、問題はたくさんあります。やはり足場は専門職に架けてもらうのが一番良いと思わざるをえません。

全体工程の短縮とコスト削減に成功

1工区のコンクリート打設足場を架け始めて3日目の午後7時ごろ、帰宅した私は、所長に電話連絡をして、「こんな時間になっても、土工は残業で足場組の作業をしているので、現状を見てほしい」と言いました。

そして、現場の状況を見た所長から、すぐに電話が入りました。「やはり足場は鳶さんに頼まなければだめだな」と。所長の頼みもあって、次の日、私は足場の架け方を検討するために1/100の平面図をいただき、検討を開始しました。

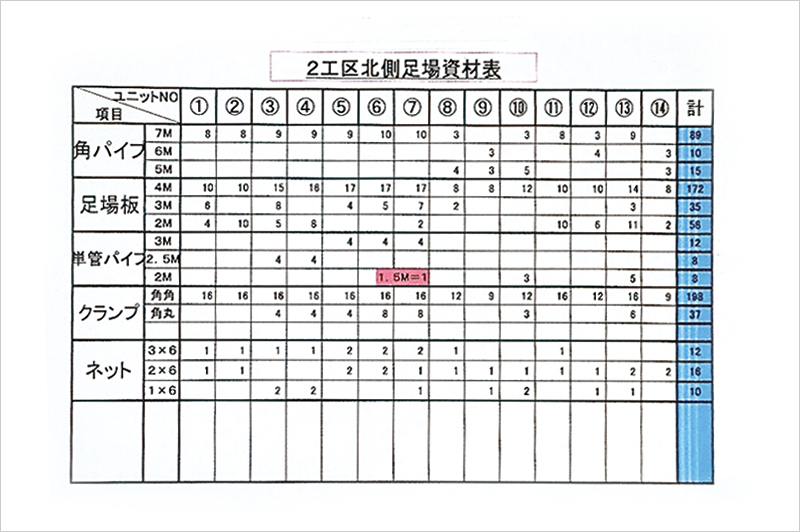

【図4】 1マス毎の図。資材の数量と数値が書いてある。

結論としては、次の工区(2工区)のコンクリート打設まで1週間あるので、それまでの間、敷地の空きスペースを使って、建屋外部で足場の地組みをすることにしました。

足場の構造は、G梁からG梁にかけ渡す餅網式コンクリート打設足場です。図5のように、現場のG梁を平面的に見た時に、市松模様のようになるように、1マスおきに足場を配置しました。

【図5】 現場のG梁を平面的に見た時、市松模様のように、1マスおきに足場を配置

全マスの2分の1に足場があれば、全ての梁はコンクリート打設が可能と考え、角パイプを餅網のように組み、さらに梁側に足場板を2枚ずつ敷きました。足場板以外の場所は、水平ネットを上から張り、墜落する穴を作らない形状にし、手摺を一切つけない構造です。

【図6】 餅網式コンクリート打設足場

図6に表現したように、地中梁の中に足場は一切存在せず、ホーム帯やサポートの緩みを確認しやすくしました。また、足場がないので、コンクリート打設時の叩きや、移動が楽にできます。餅網式の足場は、L=500の22mm筋をフカシ筋の上フープ3~4本かかるように配置して、その上に載せるようにしました。

この構造により、足場上を自由に動けて、ポンプのホースを振り回すのに、障害物がなく、コンクリート打設がスムースにできるようになり、かつ、安全になりました。

さらに、マス毎にモンキータラップをセットし、昇降設備としたため、上下の移動が楽になりました。

■足場掛け 改善前(1工区)

- 50tラフター2台×3日=6台

- 土工10人×4日=40人

- 資材の搬入大型トラック×4台

■足場掛け 改善後(2工区)

- 50tラフター1台×1日=1台

- 鳶工 地組3人×4日=12人 吊り込み3人×1日=3人

- 資材の搬入大型トラック×1台

2工区の足場セットは、鳶3人と50tラフター1日ですが、コンクリート打設が終わったら、次の3工区にそのまま移動し、転用できるのが大きなメリットになります。この転用によって、地組みにかかった人工は、半分の計算になります。工法を改善することで、捨コン上を使う解体工事などはスペースが広く使えるようにもなりました。

通常であれば、解体した足場資材を集積して、搬出という工程が存在するはずですが、この工法では、これらの時間がかかる作業もなくなり、全体工程の短縮とコストダウンに大きな貢献をする結果になりました。

ご参考になれば幸いです。