土木を応用分野とするロボットの研究室で何を研究しているのか

先日、東京大学の山下淳教授の記事を出したところだが、研究室の学生さんにも話を聞いていた。

土木を応用分野とするロボットの研究室には、どのような学生さんが集まっているのか。いろいろ聞いてきた。

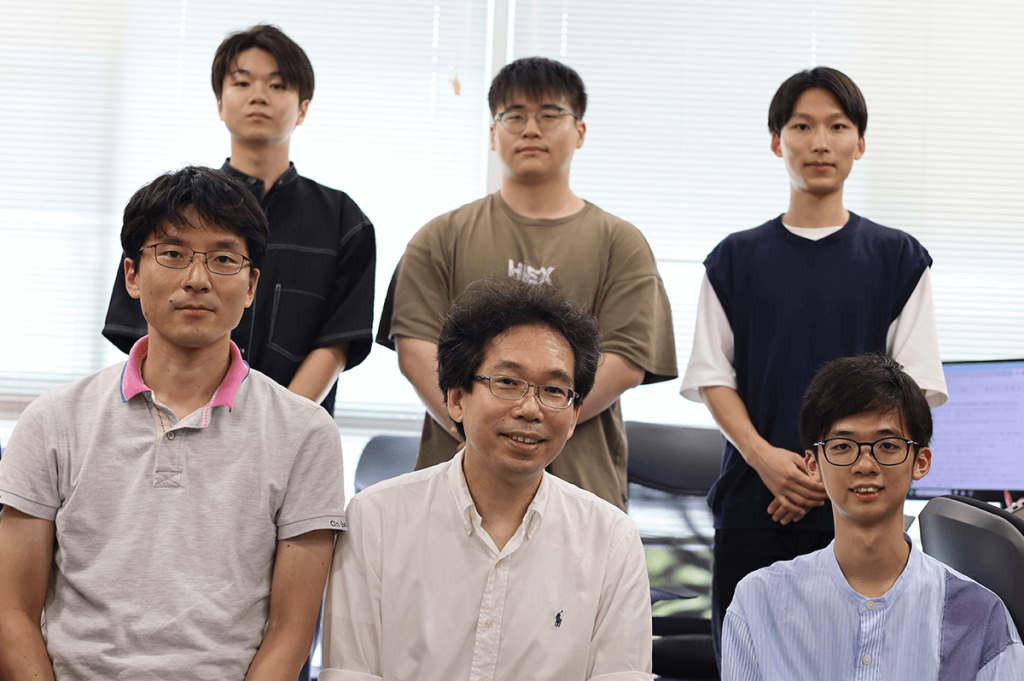

東京大学大学院新領域創成科学研究科 山下研究室 学生さん

- 千野 雅紀さん D3(博士課程3年)

- 伊賀上 卓也さん D2(博士課程2年)

- 清水 進さん M2(修士課程2年)

- イ・ジュンウォンさん M1(修士課程1年)

- 朝倉 友和さん M1(修士課程1年)

オブザーバー

- 山下 淳さん 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻 工学部精密工学科 教授

千野 雅紀さん

伊賀上 卓也さん

清水 進さん

イ・ジュンウォンさん

朝倉 友和さん

ゼネコンとの共同研究がきっかけで、社会人博士として研究室入り

――山下研究室を選んだ理由はなんでしたか。

千野さん 私はとあるゼネコンに所属していて、社会人博士として山下研究室に在籍してます。山下先生との最初の接点は、そのゼネコンの社員として山下先生との共同研究に関わったことです。

そのころ会社では建機の自動運転に関する開発をしており、位置情報取得に関する領域で共同研究できる大学の研究室を探していました。その際、東京大学から山下先生をご紹介いただき、共同研究が始まりました。それをきっかけに、社会人博士として研究室に入ったということです。私が東京大学の機械工学の修士を出ていたこともあって、そういうことになったのだと思います。

伊賀上さん 私は修士から山下研究室に在籍しているのですが、もともと人がいない場所で活躍するロボットとそれにまつわる計測技術に興味があったので、山下研究室を選びました。

清水さん 私もロボット系の研究をやりたいとずっと思っていて、学部のころも、ほかの大学のロボットの研究室に在籍していました。修士で山下研究室を選んだのは、近年、ロボットにまつわる計測技術、センシング技術がロボットに欠かせない技術になっていると考えたからです。

イさん 私ももともとロボットに興味があって、とくに移動するロボットの自律化に興味がありました。私は韓国出身なのですが、ほかの大学の学部でロボットを学ぶため、来日し、学んでいました。ロボットの自律化についてもっと研究したいということで、山下研究室に来ました。

朝倉さん 私も皆さんと一緒で、もともとロボットに興味があって、ほかの大学の学部で機械を学んでいました。学部時代は材料とか基礎的な研究をしていたので、修士ではもっと実践的なことをやりたいという思いがありました。それでいろいろな研究室のHPを調べたのですが、山下先生の研究室はHPの更新が頻繁でした。「こういうロボットが研究室に来た」といった情報を積極的に発信していたのを見て、この研究室に行きたいと思いました。

土木の現場だけど、土木とはかけ離れた研究をしている

――今はどういった研究をしていますか。

千野さん 「Visual SLAM」という、カメラで撮影した画像を使った位置情報計測に関する研究をしています。普通のカメラではなく、赤外線カメラで位置情報を計測できるかをテーマにやっていて、建機の自動運転のための技術として研究開発を進めています。以前はゼネコンとの共同研究でしたが、今は研究室単独の研究としてやっています。

伊賀上さん あるゼネコンとの共同研究として、普通のRGBカメラ、光学カメラを使って、構造物の3次元点群データを取得する研究をしています。とくに、自動施工を視野に入れつつ、トンネル内部の施工の生産性向上と保守点検の効率性向上といったところを中心に研究しています。

――土木の研究のようですが、その辺はどうですか。

伊賀上さん 土木の現場での研究ですが、やっていることは、コンピュータビジョンと言われる情報系では一般的な分野のことですし、テクスチャの色情報が少ない環境下でもカメラで自己位置を推定するというのも、ロボットの分野ではわりと一般的なことなので、土木とはかけ離れたところを研究していると感じています。ただ、土木分野はスケールが大きいので、その分計測の誤差も大きくなってしまいます。あとは、環境が整っていないことが多いので、その辺に難しさがあります。

研究は短期的には大変だが、長期的に見れば楽しい

――清水さん、現在どのような研究をしていますか。

清水さん 私はある石油会社と石油精製プラントでのロボットによる点検について共同で研究をしています。カメラを使って自動点検することをテーマにしていて、メーターなどの数値をカメラで読み込んだり、サビの侵食などに伴う配管などの異常検知といったことをしています。

――研究は楽しいですか。

清水さん 長期的に見たら楽しいです(笑)。研究をしていると、いろいろな課題に直面するので、短期的には大変ですが、そういった課題を一つひとつ乗り越えた結果、最終的な研究成果につながるからです。

――イさん、どうですか。

イさん 農機メーカーとトラクターの自動走行に関する共同研究をしています。普通はGPSでトラクターの位置情報を取得しますが、この研究では、GPSが届かない環境下でもカメラやレーザで位置情報を取得することをターゲットにしてやっています。今はパソコン上でトラクターの位置推定や姿勢などのシミュレーションをしているところですが、今後は実際のフィールドでシミュレーションしたプログラムを実装して検証する予定です。

朝倉さん 私は、伊賀上さんと同じく、ゼネコンとの共同研究として、RGBカメラを用いた構造物の3次元形状の計測といったところを研究しています。この手法はもともと、トンネルや配管といった円筒長尺なものやスゴく小さいものを計測するのに有利な手法なのですが、それらとは異なる形状の構造物にも応用できないかをテーマにやっています。

――たとえば、どういう形状の構造物ですか。

朝倉さん たとえば、ダムとか橋とかといった形状の構造物です。そういったインフラもカメラだけで計測できれば、とても便利になるかもしれないということで、応用できるかやっているという感じです。今のところは、研究を始めてまだ日が浅いので、精度が良くありません。今後は、手法そのものも含めて、いろいろ見直しながら、研究を前に進めていきたいと思っています。

――山下先生、これまでのところでコメントをお願いします。

山下さん ここにいるみんながやっているのは、基本的にロボティクスの研究です。ハードも扱いますが、ソフトも扱います。異常を検知するだとか、3次元形状や座標を算出するといったプログラムをまず書いた上で、現場でちゃんと動くか確かめるというのが、研究の流れになります。

――それぞれの研究に対する山下先生のスタンスはどんな感じですか。

山下さん 基本的には、それぞれの学生ごとに自分自身で考えながら、全部やってもらうようにしています。私は「そんなことやってるんだ。スゴイね」という感じで見ています(笑)。

「位置計測のスペシャリストと言えば、私だ」と言える存在に

――今後の目標はなんですか。

千野さん 私自身建設業に身を置いているわけですが、建設業はこれまで生産性が低いとか、機械化、自動化が遅れていると言われてきました。山下研究室で得た経験や知識を活かして、建設業の生産性の向上というところに、微力ながらも貢献していきたいと思っています。私の研究は、どちらかと言うと要素技術的な分野なので、いろいろなものと組み合わせる必要があり、すぐに現場の役に立つというものではありません。ただ、「位置計測のスペシャリストと言えば、私だ」と言えるような存在になって、現場でもドンドン使えるような技術を生み出していければと思っています。

伊賀上さん 今のところは、一つひとつ研究成果を残していくことができれば、それで満足だと思っています。いずれは研究者になりたいという思いはありますが、視野を広げるという意味で、企業に就職して、いろいろ勉強することも考えています。

清水さん 私は来春、カメラ・センサ系の会社に就職することが決まっています。仕事の内容は、山下研究室の研究内容とも近いので、自分が研究してきたことを活かしたいと思っています。

イさん 私は研究者になりたいので、ずっと研究を続けていきたいと考えています。就職するにしても、一般の企業への就職はあまり考えていません。リアルタイムで自動走行するクルマ、そのためのシステムをつくりたいです。

朝倉さん 私は、とりあえず2年後は就職かなと考えています。人からお金をもらって研究するのは、プレッシャーがあるので、自分には向いていないと感じているからです。もともとは海外に駐在する仕事に憧れを持っていましたが、山下研究室でいろいろな先輩のお話を聞いているうちに、研究室に関連する企業にも興味が湧いてきました。今はその両方で考えているところです。