旧態依然の工務店から脱却を図る村山建設

東京都立川市に「KOMOREBINOOK(コモレビヌック)」という事業ブランドで、自然との共存をテーマに、自然素材を丁寧に活用した空間づくりを提案している地域工務店がある。

株式会社村山建設は、地域工務店としてSDGs(持続可能な開発目標)にしっかり寄り添い、経営方針ではサステイナビリティを中核とすることで他社と差別化。さらには完全フレックス制を導入するなど、大胆な社内改革にも挑戦している。

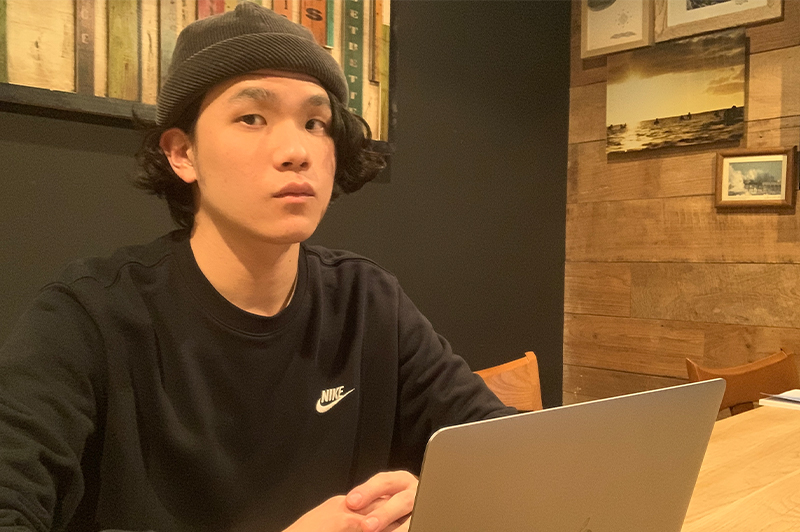

こうした一連の改革を推進しているのが、同社企画戦略部 / サステイナブルソリューション事業部の赤坂健太事業部長。大手婚活会社出身という異才の人物だ。

「小規模工務店にもSDGsを浸透させたい」「旧態依然の工務店スタイルから脱却し、まったく新しい工務店スタイルを形成したい」と語る赤坂さんに、地域工務店の新たな経営戦略について話を聞いた。

経営方針でサステイナビリティを中核にする

――御社の沿革からお願いします。

赤坂さん 当社は1983年に武蔵村山市で創業し、もともと設計事務所として立ち上がりました。その後、内装を含めた住宅建築を手掛けるようになり、現社長の入社後は設計と施工を軸に、ワンストップ業務を行っています。

2012年からは、自然素材を使った素材の良さを最大限に引き出し、落ち着きのある空間づくりを行う「KOMOREBINOOK」というブランド名も立ち上げています。

――「KOMOREBINOOK」とは?

赤坂さん ぬくもりがあって落ち着ける空間づくりを目指したブランドです。KOMOREBIは木々の間から陽の光が差し、昼寝をしたくなるような情景をイメージしています。次に「NOOK」は英語で隠れ家を意味します。

落ち着きがあり、誰にも邪魔されない空間をつくっていこうというところから、「KOMOREBINOOK」が誕生しました。現時点では村山建設という社名はありますが、やや硬さがあるので、「KOMOREBINOOK」に言い換えています。

――現在の事業領域は?

赤坂さん メイン事業のなかでも注力しているのは内装事業で、商業施設やテナント、飲食店舗やオフィスなどに力を入れています。次に多くの競合他社もいますが、リノベーションや住宅建築事業も展開していますし、今後は規格住宅を自社で開発し、販売することも進捗しています。これらに加えて、実績としては少ないですが、中規模建築の受注も増え、介護老人ホームやホテル、学生寮も施工しています。

内装事業の強みは、自然素材を活用した空間づくりです。木の良さを引き出し、塩ビタイルを使わない塗装でしっかりと仕上げていることが好評です。代表を含め多くのスタッフがサーフィンやキャンプなどの自然遊びが好きなので、自然の良さを空間にしっかりと伝える考えを持っていることも強みですね。

また、2020年からは、SDGs(持続可能な開発目標)にもしっかり寄り添い、経営方針でもサステイナビリティを中核としています。空間に自然素材を使うことのストーリー性を持たせることで、他社との差別化を図っています。6月からは、環境配慮を設計施工の段階から行う仕組みづくりと合わせて、アフターコロナに向けて新しい働き方に対応したオフィス空間づくりをトータルサポートするパッケージサービスも始めました。

オフィス、商談スペース共に居心地の良いカフェのような空間

――アフターコロナのオフィスのリノベーションではどのような実績がある?

赤坂さん すでに一件受注し、施工も完了した物件があります。コロナ対策として三密を防ぐレイアウト設計などをご提案させていただきましたが、この会社のオーナーさまはSDGsにすごく感度が高い方で、社内にSDGsを浸透させることで社員一丸となって、取り組みを加速させていく意向もうかがいました。そこで、当社もインテリアの一つとして古木や多摩産材・桧原村の木材の使用などを提案したところ、快く受け入れていただきました。

ただ、地元の多摩産材の種類はスギやヒノキ、サワラ、マツなどですが、元々、足場板に使う木材で、なかなか構造には使いづらい。当社も多摩地域に身を置く企業として、地産地消をミッションとして、多摩産材の活用は前向きに考えている一方で、実例ベースでは、もう少し使い方を検討していかなければなりません。

古木や木材を使って、人生に潤いを

――木と建築への関わり方は。

赤坂さん これからより一層、木造の需要は高まると考えています。今は企業ベースでSDGsが語られますが、それが一般家庭にも浸透していくのは時間の問題です。そうなると「自然環境を考えると、できるだけ再生可能な木材で家をつくることがいいよね」とフェーズが転換していく。コロナ禍で在宅時間が増え、おうち時間がより大切なものになる、空間的にも“木のぬくもり”がもたらす効果はフィーチャーされていくと考えています。

当社としては、半年かけて桧原村で林業を行っている会社や古木を取り扱う長野県の山翠舎とお付き合いがあり、今後体験型のイベントを通じて、木の大切さをお客様に伝えたいと考えています。さらに、多摩産材や古木をうまく使って施工できる会社もありますので、そういう会社とうまくお付き合いしながら、競合ではあってもお互い技術を高めていきたいですね。

――古木を建築に使うことに潤いがあるのでしょうね。

赤坂さん 一つの建築物すべてに古木を使うことは難しいですが、ピンポイントでも古木を使うことで、建築に味わいやなつかしさ、深みが生まれます。

もともと、古木は古民家に使われてきましたが、それを現代建築に採用することは歴史を受け継ぐことにもつながります。また、再生や循環というサステイナビリティをきっちりと捉えていくことにもなります。

使われていなかった農業用アクリルハウスをリノベーションした多目的なアトリエ兼お花屋さん

――施工にもかなり工夫が求められるようですが。

赤坂 当社の強みは、自然の素材をしっかりと使える施工力にあります。長年経験を積んでいるスタッフも多く、現場監督や職人さんら施工側からの提案力にも助けられています。

こうした施工提案力は、チーム「KOMOREBINOOK」のフラットな人間関係により生まれていると思います。仮に施工会社と職人さんに明確な線引きがあり、縦の関係性が強いと、いい提案は生まれにくいかもしれません。

定時廃止の完全フレックス制で働き方改革

――働き方や採用については?

赤坂さん 私は採用や人事も担当していますが、人材は結構集まっていますよ。これは働き方や自由な社風によるところが大きいかと思います。8月から就業規則も改定して、9時~6時の定時を廃止しました。今は完全フレックス制です。たとえば、2時間だけ現場に行く日があれば、そこから直帰してもらって、翌日は会社で10時間働く、なんてこともOKな柔軟な働き方を導入しています。

完全週休2日制も導入し、月単位で働く時間を定めています。現場の直行直帰もOKです。エクセルやワードを打つためだけに会社に戻る手間を避けたいですから。「建設業界は3Kだから、人が集まらない」と諦めるのではなく、まずは自社の改革が必要です。

――ものすごく大胆な改革ですが、これは赤坂さんが異業種出身だからこそできた?

赤坂さん もともと、大学を卒業後は婚活支援およびライフデザインサービスを展開するIBJという会社に入社し、バックオフィス部門や代表直下の子会社のマネジメントチームで、事業企画から経理、ウェブまで幅広く業務を行いました。

2019年10月に当社に入社しましたが、その意味では根っからの建設業界の人間ではないですね。異業種出身の視点のアイディアを当社の代表や役員が採用してくれるところは本当に感謝に尽きます。

――異業種出身の赤坂さんから見て、建設業界が改革すべき点は?

赤坂さん 今、申し上げた通り、働く環境がまず一つ。とはいえ、私も施工現場で作業することもあるので、変えられない部分があることも理解しています。ですから、何が正解なのかは正直模索中です。

また、施工店は発注者やメーカーとのつながりはあっても、工務店同士や小規模建設会社同士の横のつながりがなく、業界として一丸となるような成長やムーブメントが見えづらいことに課題を感じています。

小規模現場にも、SDGsを浸透させたい

――サステイナビリティをテーマとした新プロジェクトはある?

赤坂さん サステイナビリティ推進を専門としたプロジェクトデザインスタジオである株式会社CLAVIS HELICEと連携して、「空間づくりから、持続可能な世の中へ」をキーメッセージに、循環型モデルや環境負荷がなるべく少ない設計のあり方や施工プロセスを実現していくプロジェクト「めぐる工務店PROJECT」を開始しました。この目的の一つは、SDGsの旗のもとに地域の工務店が集い、シームレスに語る場の創出を目標としたものです。

新プロジェクト「めぐる工務店」始動

プロジェクト第一弾では、当社をモデルに設計と施工に関するプロセスにおけるサステイナブルな空間づくりのデザインや資材調達の基本ルール、働くひとの環境など、工務店として独自のサステイナブルな空間づくりのガイドラインを作成しています。これは小規模な施工現場にも、SDGsを浸透させることが目的です。

建設会社がSDGsを達成するためにすべきことは数多くあります。現在、大手ゼネコン向けのSDGsのガイドラインはありますが、地域建設会社や工務店には、その枠組みは当てはまりません。そこで地域工務店が活用できるガイドラインを定めていきたいと考えています。

「SDGsはできない」と諦めている同業他社の職人や経営者も、当社の取り組みを見て「私たちもできるかもしれない」と意識が変わり、当社よりもさらに先進的な取組みをされている工務店から、アドバイスをいただけるような相乗効果も生まれればうれしいですね。

――最後に一言。

赤坂さん サステイナビリティをしっかりと伝えていくこと、そして旧態依然の工務店スタイルから脱却し、まったく新しい工務店スタイルを形成していければと思います。