災害対応で活用している無人化施工技術を高度化

我々が少年時代に夢見た月面での活動がこれから現実のものとなろうとしている。

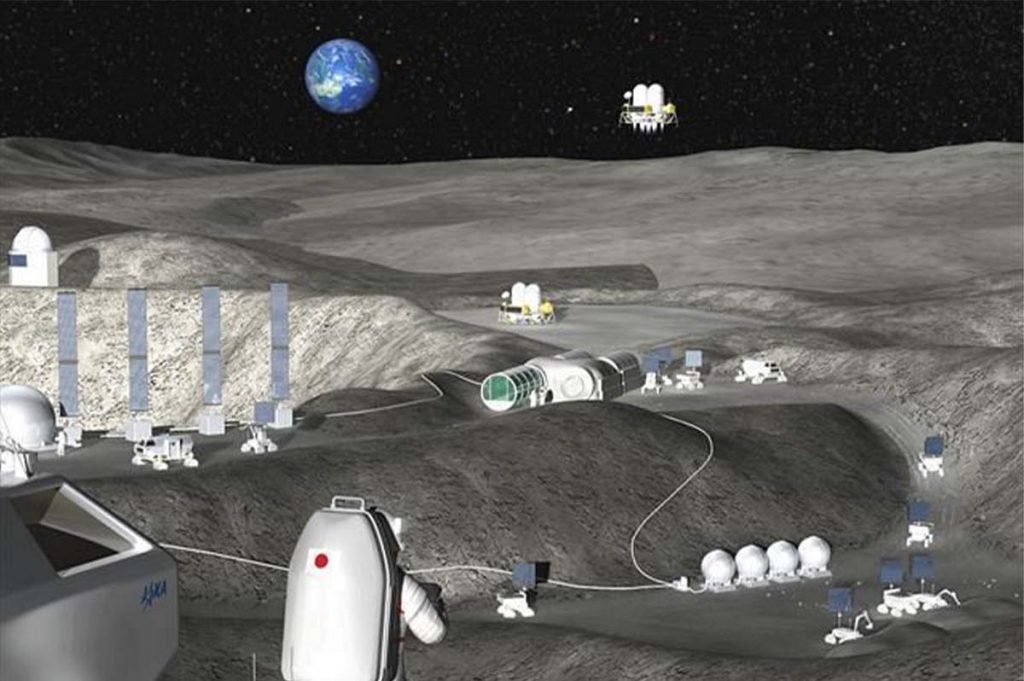

NASA は、2024年に有人月面着陸を目指し、2028年までに月面基地の建設を開始するという「アルテミス計画」を発表し、日本人初の月面着陸が実現されるのではないかと注目を集めている。

月面開発に注目しているのは超大国であるアメリカだけではなく、中国など世界中の関心事である。そこで国土交通省は、月面に無人で施設を建設する技術を2025年度までに実用化すると明らかにした。災害対応で活用している無人化施工技術を高度化していくという壮大なプロジェクトだ。

7月には「月面等での建設活動に資する無人建設革新技術開発推進プロジェクト」がスタートしている。担当者である国土交通省総合政策局公共事業企画調整課の増竜郎企画専門官に話を聞いた。

「月面開発」が現実味を帯びてきた

国土交通省総合政策局公共事業企画調整課の増竜郎企画専門官

――国土交通省で、「月面等での建設活動に資する無人建設革新技術開発推進プロジェクト」がスタートしました。

増竜郎氏(以下、増) 建設事業は昨今の頻発化・激甚化する災害への対応に大きな役割を果たし、そこでは自動化、遠隔化、ICT施工等の無人化施工技術が培われてきました。人がいない場所での作業をより的確に、効率的に進めるための技術開発が展開され、国際的にも強みを持っています。

ただ、災害対応だけではなく、国土強靭化の的確な実施、人口減少とともに建設現場の働き方改革の一環としても無人化施工の技術のさらなる高度化や現場への普及は喫緊の課題と言えます。ちなみに、国土交通省では、2021年4月に「インフラDX総合推進室」を発足し、本省、地方、研究所が一体となって無人化施工等を進めているところです。

そこで世界的に宇宙開発、とりわけ月面開発を行う動きが現実味を帯びてきました。月面での無人化施工を行う上で、災害対応で活用してきた遠隔化・自動化の技術が必要になってきましたので、これらの技術をより高めていくための事業を2021年7月から開始しました。

――アメリカのNASAも再度、月面への関心を高めていますね。

増 アメリカ合衆国政府が出資する有人宇宙飛行(月面着陸)計画である「アルテミス計画」等を通じて、月面環境に関するノウハウを持つ文部科学省と連携し、月面拠点建設へ適用するための技術開発を進めるとともに、地上の事業へも波及します。2021年度に国土交通省が主担当庁となり、文部科学省が連携省庁となって、「宇宙無人建設革新技術開発」として予算が正式に認められています。

5年間の研究開発を推進し、政府が主導する「宇宙開発利用加速化戦略プログラム」(スターダストプログラム)の一環として、国土交通省が主体となり、内閣府宇宙開発推進戦略事務局や文部科学省と連携し、実施します。7月20日には、プロジェクトの開始にあたり、「無人建設革新開発推進協議会」を設置しました。

――そもそもなぜ各国が月を目指すのでしょうか。

増 技術が高まり、民間企業も宇宙旅行を事業化しており、地球と月の距離が短くなり、宇宙は人類の新たな生存領域、資源開発の場となってきていると思われます。

月面での有人活動は2035年を見込む

――いつ月面に着陸するのでしょうか。

増 おおよそ10年後には月面での開発を始める見込みと伺っており、その後無人拠点を建設するためには、無人化・遠隔化技術の確立が必要となります。

そのためにはまず、月面開発に役立つ無人建設技術である施工、建材製造、建築等の開発を重点化・加速化するため、月面と地上のノウハウを集結します。そして、無人建設に関係する各種技術の水準、達成見込みを見極めるために、実験室、試験場、建設現場で実証実験を行う予定です。

プロジェクトのスケジュールとしては、2021年からの5年間で基盤技術としての確立を目標としており、その後、2025年頃からの実証・実用化、2030年頃からの無人拠点建設、2035年頃からのには有人常時滞在につなげていくことを目指しています。

イメージ的には最初は人が月に着陸し、短い滞在期間において、機材を降ろして無人・遠隔操作で拠点建設し、周辺の調査や探査を進めつつ拠点を拡げ、その後、人が中長期的に居住する環境を整えていくと考えています。

国土交通省が進める「宇宙無人建設革新技術開発」

――「無人建設革新開発推進協議会」ではどのような話が?

増 地上での無人建設の背景、宇宙における動向について話し合われ、スターダストプログラムを進めていくため、学識有識者、行政関係者(国土交通省・文部科学省・内閣府)や関連する研究機関が集まり、どういう項目の技術開発が必要であるかを協議しました。

その後、「無人建設革新技術開発」の参加者を公募し、対象技術は、無人建設技術(自動化、遠隔化)、月面で使用する建材製造技術、月面の簡易施設の建設技術を募集しました。予想以上の企業や大学から多様な技術研究開発の応募があり、協議会での審査を経て、自動化・遠隔化、建材製造、簡易拠点建設に係る技術開発の決定をしました。

――どのような技術研究開発が実施対象になりましたか?

増 「無人建設(自動化・遠隔化)に係る技術」としては、「測量・調査から、施工に至る、各種建設作業のための機械・システムに係る研究開発」が6件、「建材製造に係る技術」では、「製造・施工方法、新素材に係る研究開発」が2件、「簡易施設建設に係る技術」では、「膜構造、展開構造物に係る研究開発」が2件とそれぞれ決定しました。

今後、「無人建設革新技術開発推進協議会」の体制の下、個別の技術研究開発を進めつつ、課題ごとのワーキング等で協調・連携を図り、5か年間の事業として、我が国の建設事業の高度化を実現し、近い将来の月面等宇宙開発における建設活動に資することを目指します。

この10件の研究開発内容は下記の通りです。なお、各取り組みの詳細も国土交通省ホームページに掲載しております。

――地上の無人化施工技術はすぐに月面に応用できるのでしょうか。

増 月面と地上とでは大気や重力など環境が異なりますから、すぐに導入するのは難しいと思います。とはいえ人がいないところで働く遠隔・自動施工に係る基盤技術は両方に活用できるのではないでしょうか。

基礎的な土木技術における遠隔・自動化での土工作業が月面でも多くなると想定されますので、掘削や土地の均しの作業は必要とされます。将来的には、地上と月面の両方で効果が出せる基盤技術を目指していければと考えています。

ゼネコンも月面建設に意欲

――最近では、ゼネコンも月面の技術開発に意欲的ですね。

増 つい最近では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と鹿島建設が月面拠点の無人建設プロジェクトを共同で進めており、各ゼネコンも無人化・遠隔化技術の現場での導入も活発になっていることについて、大いに参考にしています。

ただし、有人のオペレーターが現地状況を見ながら無人化施工するのと比較すると、月面での無人化施工は技術的難易度が高い。施工計画やステップを踏まえながら、どう施工していくかもポイントで、施工管理者のノウハウも含めて自律化・自動化していくことも含めるとハードルが高いので、国としても支援していければと考えているところです。

特に、施工の段取りの部分と建設機械のオペレーションに、いかに自動化・自律化を組み込めるかが課題で、その2点に留意しつつ開発推進できればと思います。現場の状況を把握しつつ、設計通りにいかに最適に施工するかのノウハウを利用する場面も必要になると考えます。

――実用化まであと5年ですが、オールジャパンでの対応になるのでしょうか?

増 この5年間で無人建設に係る各種の基盤技術をどれだけ高められるかがポイントになります。宇宙開発は各国と競争しつつ、共存している部分もあり、日本の建設技術の強みを結集して、宇宙開発にも有効に活用できればと思います。

今回決定した技術は、調査、基礎、運搬、施工、建設機械のハードとソフト、建材、簡易施設と、これらが組み合わされて、一連の月面での建設活動が実現され得るものと考えられます。そのため、地上の建設現場での実証等を行いつつ、シミュレーション等デジタル技術も駆使して、地に足を付けた開発を進めたいとおもっております。そして、今回連携する文科省とJAXAの皆様とも協力して、我が国の建設技術が国際的な宇宙開発を牽引できるような取り組みにできればと思います。

さいごに余談ながら、今回プロジェクトイメージを作成したところですが、これは、各開発者から開発を目指す3Dモデルをご提供頂き、それを組み合わせて作成しました。今後、開発の進捗に応じてこのイメージを精査し、いつか現実のものとなることを目指して参りたいと思っております。