東京の中心部を貫く東京高速道路(KK線)は、かつて自動車専用の道路として都市の動脈を担ってきた。しかし、時代は変わり、2020年代に入ってこのインフラは新たな役割を模索している。それが「Tokyo Sky Corrior(以下、空中回廊)」プロジェクトだ。東京都と東京高速道路株式会社が推進するKK線再生プロジェクトは、単なる道路の再利用を超え、緑と人々が共生する空中回廊として都市インフラをリジェネレートしようとしている。この取り組みは、東京都が掲げる「Tokyo Green Biz(東京グリーンビズ、以下グリーンビズ)」の理念と深く結びつき、持続可能な新たな都市づくりの一翼を担う。

本稿では、KK線再生プロジェクトにおけるグリーンビズの取り組みの可能性と、その未来像を考察する。本記事では、東京都担当者への取材をもとに、技術的・社会的課題、ステークホルダー連携の複雑さ、そして緑がもたらす都市の変革について、掘り下げ、テクノロジー、デザイン、そして生態系が交錯する東京の新たなランドスケープを展望する。

グリーンビズとはなにか:東京都の緑のビジョン

東京都は、気候変動やヒートアイランド現象への対応、生物多様性の保全を目的に、グリーンビズを都市政策の柱の一つに据えている。このビジョンは、単に植栽を増やすだけでなく、緑と水を活用したインフラ(グリーンインフラ)を都市に組み込み、環境負荷の低減と住民の生活の質向上を目指すものだ。『東京都の緑の取組 Ver.3』では、緑地や水辺空間のネットワーク化、浸透性舗装の導入、雨水管理の強化などが具体策として挙げられている。

KK線再生プロジェクトは、このグリーンビズの一角をなす事例だ。約2kmにわたる高架上部空間を、車のための空間から人々のための空中回廊に変えることで、新橋、銀座、有楽町、京橋といった東京の中心エリアをつなぐ緑のネットワークを形成する。東京都担当者は、「ウォーカブルなまちづくりの象徴として、世界に発信できる観光拠点を目指す」と語る。この言葉には、単なる美観の向上を超えた、都市の生態系と文化を再構築する意図が込められていると思われる。

空中回廊:コンセプトと現状

コンセプトの核心:緑と人の共生空間

空中回廊のコンセプトは、文字通り、KK線の高架上部空間を「緑豊かな空中回廊」として再生することだ。『東京高速道路(KK線)再生の事業化に向けた方針』によれば、この空間は歩行者の通行空間に加え、にぎわいのための広場などの滞留空間として開放され、植栽、休憩スペース、キッチンカーや物販施設などを配置することで、公園とも商業空間とも異なる独自の場を目指す。東京都担当者は「緑は観光拠点としての魅力を高める大きな要素」と強調し、緑地が単なる装飾ではなく、空間の体験価値を定義する中核であることを示唆した。

具体的なイメージとしては、歩行者が緑に囲まれながら銀座から有楽町まで空中を散策し、途中でカフェやポップアップストアで休息するシーンが想定される。さらに、次世代モビリティの導入も検討されており、小型モビリティが歩行者と共存する未来も視野に入る。これにより、KK線は単なる移動のインフラから、都市生活そのものを豊かにするプラットフォームへと変貌する。

整備内容の詳細:多機能な空間設計

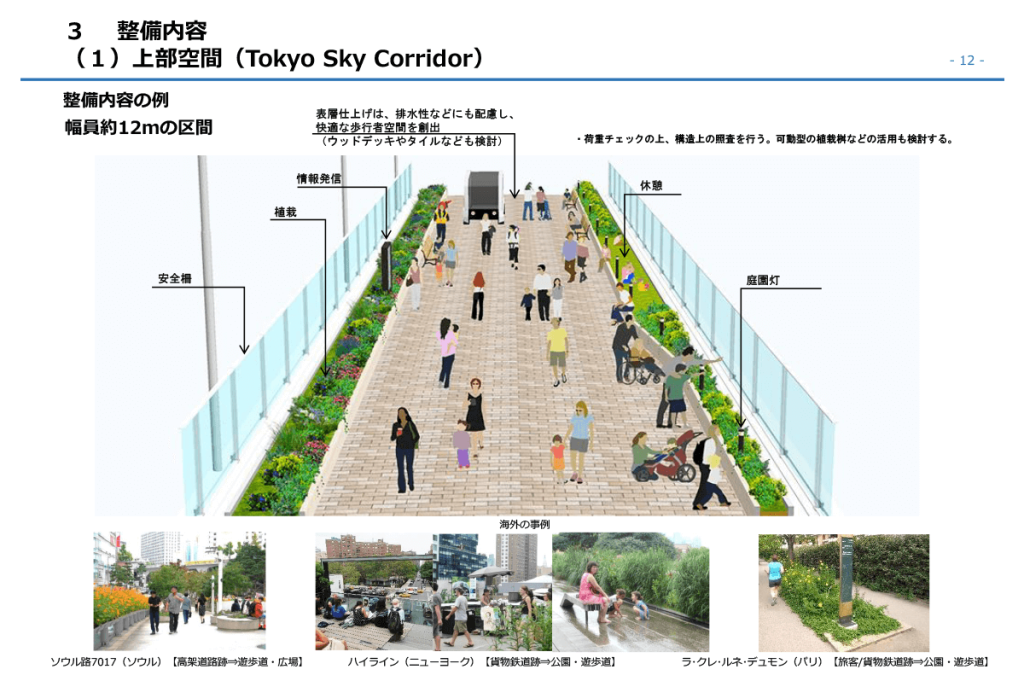

『東京高速道路(KK線)再生の事業化に向けた方針』では、上部空間の整備内容が詳細に示されている。空中回廊は、以下の要素を統合した多機能な空間として設計される。

- 歩行者空間の創出:約2kmの高架上部は、車両通行を廃止し、歩行者専用のプロムナードとして再構築される。幅員は区間によって異なるが、十分な歩行スペースを確保し、バリアフリー設計を採用。車いすやベビーカー利用者も快適に移動できるユニバーサルデザインが導入される。

- 緑化と環境配慮:緑地は空中回廊の核となる要素で、植栽帯やコンテナ型緑化を活用し、季節ごとの景観変化を提供する。低木や多年草を中心に、耐荷重制約を考慮した軽量な植生基盤が採用される。

- 賑わい創出の機能:休憩スペースにはベンチなどを配置し、キッチンカーやワゴンショップによる飲食・物販ゾーンを設ける。これにより、観光客だけでなく地元住民の日常的な利用も促す。

- 次世代モビリティの導入:歩行者の移動をサポートする自動走行モビリティなど、次世代モビリティの走行ゾーンを部分的に設定。例えば、リアルタイムの混雑データに基づく動線制御や、モビリティの速度制限が導入される可能性がある。

これらの整備内容は、単なるインフラ整備にとどまらず、都市の文化的・経済的価値を高めることを目指していると思われる。特に、緑化と次世代モビリティの融合は、グローバルな都市再開発トレンド(例:ニューヨークのハイラインやソウルのスカイガーデン)と共通するが、東京の商業エリアの特性を活かした独自性が際立つ。

プロジェクトの進行状況:コンセプトから具体化へ

プロジェクトは現在、コンセプトの具体化フェーズにある。東京都と東京高速道路株式会社は連携して上部空間の設計内容などを検討中だ。コンダクターの齋藤精一氏が率いる「共創プラットフォーム」や「ルーフパークプロジェクト」では、建築家、デザイナー、地域住民ら多様なステークホルダーが参加し、アイデアを出し合っている。東京都担当者は、「具体的な中身はまだ検討中だが、技術的な検証の内容や上部空間のデザインなどについて検討を進めている段階」だと説明する。

スケジュール感としては、2030年代から2040年代にかけて全面整備完了を目指し、一部区間は先行開放される予定だ。この長期スパンのプロジェクトは、東京オリンピック後の都市再開発の集大成ともいえる規模感を持ち、「100年に一度の再開発」と評されることもある。

グリーンビズの可能性:KK線が切り開く未来

生態系ネットワークの構築

グリーンビズの核心は、緑と水のネットワークを都市に織り込むことだ。KK線再生プロジェクトでは、高架上部空間に植栽を導入することで、周辺の緑地(街路樹や公園)と接続し、東京中心部に新たな生態系ネットワークを形成する可能性がある。例えば、銀座や京橋の街路樹と連携した緑の回廊は、鳥類や昆虫の移動経路を強化し、都市の「エコロジカル・コリドー(生態回廊)」として機能する。ただし、植栽の選定やメンテナンスには、気候変動や都市環境への適応力が求められる。在来種の優先採用や、外来種の侵入防止策が、生態系の持続可能性を高めるカギとなる。

ヒートアイランド対策と雨水管理

東京の夏は年々厳しさを増し、ヒートアイランド現象は都市の課題だ。KK線の高架上部空間に緑地を導入することで、周辺エリアの気温低減が期待される。緑地は日射を吸収し、蒸散作用で周辺の空気を冷やす。さらに、浸透性舗装や雨水貯留施設を組み合わせれば、豪雨時の洪水リスクも軽減できる。

空中回廊を土化することで、都心に土の地面が復活する期待があったが、担当者の回答は「全面に土を敷くのは耐荷重等の問題で難しい」というものだった。高架構造の制約上、植栽の土壌深さや重量は限られるため、軽量な植生基盤や人工土壌の活用がカギとなる。グリーンビズの技術的革新が、この課題克服の突破口となるだろう。たとえば、シンガポールのガーデンズ・バイ・ザ・ベイでは、軽量素材と先進的な灌漑システムを組み合わせた緑地が成功を収めており、KK線でも同様のアプローチが参考になる。また、遮熱性舗装やミスト噴霧装置の導入により、夏季の快適性がさらに向上する。

ウォーカブルな都市の象徴

空中回廊は、ウォーカブルなまちづくりのモデルケースとなる。車中心の都市から人中心の都市へシフトする潮流の中で、KK線は「歩くことの楽しさ」を再定義する。緑豊かな空中回廊は、銀座や京橋の商業エリアを徒歩でつなぎ、観光客だけでなく地元住民にも新たな移動体験を提供する。事業化方針では、5か所の縦導線が示されており、アクセスポイントの最適配置により、周辺エリアとのシームレスな接続が実現されることで、歩行者の回遊性が向上する。

次世代モビリティの導入も、このウォーカブルな空間を拡張する要素だ。担当者は「モビリティと歩行者空間の共存が課題」と指摘するが、オランダのアムステルダムでは、自転車と歩行者が共存するインフラが成功しており、KK線でも同様の設計思想が活かせる。たとえば、モビリティ専用レーンを部分的に設け、速度制限やセンサー監視で安全性を確保するアプローチが有効だ。

文化的・観光的価値の創出

KK線再生プロジェクトは、東京の新たなランドマークとしてのポテンシャルを秘める。銀座や有楽町といった日本を代表するエリアを貫く空中回廊は、観光客にとっての「マスト・ビジット」スポットとなり得る。緑地に囲まれた空間でのイベント開催や、キッチンカーによるフードフェスティバルは、都市の賑わいを創出する。事業化方針では、イベント広場の整備やデジタルサイネージによる情報発信が計画されており、観光客のエンゲージメントを高める。

さらに、グリーンビズの視点では、緑地が文化的価値を高める役割も担う。たとえば、季節ごとに異なる植栽を配置することで、観光客を惹きつけることができる。東京都担当者は「世界に発信できる観光拠点にしたい」と力を込める。東京オリジナルな取り組みとして認識されるかは未知数だが、東京の新たな魅力として訴求する可能性はある。

課題と克服の道筋

技術的制約:耐荷重と植栽の限界

KK線の高架構造は、元々自動車用に設計されたものであり、緑地を展開するための耐荷重に制約がある。この課題を克服するには、軽量な植生基盤やコンテナ型緑化技術の採用が不可欠。また、灌漑システムやメンテナンス体制の構築も、緑地の持続可能性を左右する。

解決策の一つは、テクノロジーの活用だ。たとえば、IoTセンサーによる土壌水分管理や、ドローンによる植栽のモニタリングは、メンテナンスコストを抑えつつ緑地の品質を維持する。シンガポールやニューヨークのハイラインでは、こうした技術がすでに導入されており、KK線でも参考にできる。

ステークホルダーの調整:多様な利害の調和

KK線再生プロジェクトには、東京都、東京高速道路株式会社、民間事業者、地域住民など、多様なステークホルダーが関与する。担当者は「ステークホルダー間の連携を行うことがスムーズな事業実施のカギ」と指摘する。特に、周辺の再開発プロジェクトとKK線の整備スケジュールを調整する必要がある。

この問題に対処するには、透明性の高いコミュニケーションと、プラットフォーム型の意思決定プロセスが有効だ。齋藤精一氏が主導する共創プラットフォームは、こうした多様な声を集約する試みであり、住民説明会やワークショップを通じて合意形成を進める。さらに、デジタルツールを活用したプロジェクト管理(BIMやGISなど)は、ステークホルダー間の情報共有を効率化する。

景観と生態系のバランス

緑地の導入は、景観と生態系の両面で価値を生むが、そのバランスを取るのは容易ではない。周辺の緑との調和や、将来の景観シミュレーションが必要になる。たとえば、植栽が成長する20年後の景観を予測し、周辺の街並みと調和させる設計が求められる。また、生物多様性を高めるためには、在来種の植栽や外来種の管理が重要だ。

解決策としては、ランドスケープアーキテクトや生態学者の専門知識を活用することが挙げられる。ニューヨークのハイラインでは、生態学者とデザイナーが協働し、都市環境に適した植栽計画を策定した。KK線でも同様のアプローチを取り入れることで、景観と生態系の両立が可能となる。

2040年の緑の空中回廊誕生へ

2040年代、KK線は東京の新たなシンボルとして完成しているだろう。新橋、銀座、有楽町、京橋と続く空中回廊は、緑豊かな歩行者空間として、観光客と住民が行き交う。季節ごとに変化する植栽が、LEDライトに照らされた夜の景観は幻想的な雰囲気を演出する。キッチンカーやポップアップストアが点在し、多目的広場ではアートフェスティバルやマルシェが毎週開催される。

次世代モビリティが導入され、自律走行の小型車両が歩行者と共存。AIによる交通管理が、混雑を最小限に抑え、快適な移動体験を提供する。IoTセンサーとスマート照明が、緑地のメンテナンスとエネルギー効率を最適化し、デジタルサイネージがリアルタイムで観光情報を発信。地域住民の声を取り入れたエリアマネジメントにより、空中回廊は持続的に運営され、東京の新たな文化拠点として世界に発信される。

この未来像は、グリーンビズの理念が結実した姿ではないだろうか。技術革新、ステークホルダー連携、そして住民参加を通じて、KK線は単なるインフラから、都市の生態系と文化を結ぶプラットフォームへと進化する。東京都担当者の言葉を借りれば、「ウォーカブルなまちづくりの象徴」であり、「世界に注目される観光拠点」となるだろう。

人工構造物であるインフラと自然との融合モデルに

KK線再生プロジェクトは、グリーンビズの可能性を体現する挑戦だ。緑と水のネットワークを都市に織り込み、ヒートアイランド対策や生物多様性向上を実現するこの取り組みは、東京をより持続可能で魅力的な都市へと変える。しかし、技術的制約やステークホルダー調整、景観と生態系のバランスといった課題を克服する必要がある。

インフラと自然の融合、住民との対話、そしてグローバルな事例からの学びを通じて、KK線は2040年代の東京に新たなランドスケープを描く。空中回廊は、単なる空中の歩道ではなく、緑が人と都市をつなぐ動脈として、未来の東京を象徴する存在となるだろう。これは単なる都市づくりではい。人工構造物と自然が共創する新たなパラダイムの始まりだ。