木藤健二郎さんは、慶応大学環境情報学部で建築とランドスケープを学んだ後、日本国内のコンサルタント会社勤務を経て、アメリカに留学し、ランドスケープアーキテクチャについて学んだ。その後、北欧のコンサルタント会社3社を渡り歩き、合計20年間に上るランドスケープアーキテクトとしての実務経験を積んだ。

現在は、九州大学大学院芸術工学研究院の准教授として、新たなフィールドでのチャレンジを始めている。ランドスケープアーキテクチャとはなんなのか、その魅力はどこにあるのかといったことについて、これまでの経歴を振り返ってもらいつつ、聞いてきた。

地域の文脈をどうデザインに落とし込んでいくか

――木藤先生は学生時代、どういった研究をされてたんですか?

木藤さん もともと建築設計をやりたくて、慶応大学の環境情報学部に入ったんです。なのでそのころは建築をメインにやっていました。とくに、いろんな建築家の方が、どういう思想を持ち発想してデザインしていくかみたいな、プロセスや思考のほうに興味があって、そういうことを勉強していましたね。

その一方で、石川幹子先生のランドスケープの研究室、景観の研究室ですけども、そこに入って、ランドスケープも学んでいました。いわゆる里山とか、農村集落とか、自然地形のような、デザイナーがデザインするものじゃないものが持つ秩序にも興味があったからです。そういった地域の文脈みたいなものを、どう読み込んで、建築デザインに落とし込んでいくか、みたいなことを考えていました。

慶大生時代、恩師石川幹子先生らとクリスマスパーティを楽しむ木藤さん(右端、本人提供)

――地域の文脈ですか。

木藤さん 地域の文脈と言うと、その地域の素材、瓦の色とかの取り合わせのような表層的なことを考えてしまいがちですが、そうではなくて、空間構造としてどう読み込んでいくのか、ということのほうが本質的なんじゃないかという考えがありました。

とくに公共空間についてはそう思っていました。公的な場所というのは、やっぱり、地域のシンボルとしてのその場所がどうあるべきかが大事なので。まず、その地域がどのような場所なのかがあって、その次に、そこにとってどのような場所が必要なのかという順番で考えることが、本質的なことであり、必要なことだと考えていました。

自然や景観が好きだった

自然が残る東京郊外で遊ぶ幼いころの木藤さん(本人提供)

木藤さん 最近思い出したんですけど、自分がちっちゃいころ、けっこう自然の中で遊んでいたんです。東京郊外で生まれ育ちましたが、自然が意外と残っていて、そういう場所で遊ぶのが好きでした。

高校は川越でしたが、今でも古い蔵造りと城下町の街並みが残っています。高校時代はしょっちゅう川越のまちを探索していました。

大学ではデザインとして建築を学びたいと思っていましたが、それ以前の原体験としては自然や景観が好きでした。これらがあとあと結びついてきたということに最近気づきました。

建築とランドスケープの研究室を掛け持ち

――自然と景観、建築とデザイン、どちらにも興味があったと。

木藤さん そうですね。どちらかと言えば、当時は建築だったのだと思います。環境情報学部は、研究室の掛け持ちができるんです。だから、自分も建築の研究室と石川先生の研究室、両方入ってました。

――2つの研究室に同時に在籍すると、どういう状況になるんですか?単純に大変そうですが。

木藤さん 修士も、学部も、論文を仕上げるのは、どっちかがメインになるという感じです。両方やらなきゃいけないという感じじゃないです。論文なり、卒業設計をやるのは、両方の先生に指導してもらいながら、まとめていくというカタチです。

――寡聞にして、研究室の掛け持ちOKという大学の存在を初めて知りました。

木藤さん 珍しいと思います。自分には、この環境がすごく合っていました。たとえば、建築メインの人も、ランドスケープメインの人も、みんな友だちでした。先生方も寛容で、むしろ掛け持ちを推奨していました。分野をまたいで、新しいことを探してください、という感じで。なので、研究室の掛け持ちは普通のことでした。そういう雰囲気がすごく好きでした。

――掛け持ちしながらも、メインは建築だったと。

木藤さん そうですね。要するに、建築とランドスケープは重なっている部分もあるわけです。そこで建築を設計するに際して、その地域のランドスケープの成り立ちの分析から構想していくことにチャレンジしていました。

国際コンペをきっかけに、自分のランドスケープを極めようと決意

――卒業後のビジョンはあったのですか?

木藤さん 卒業したら建築のアトリエとかと思っていました。

大学院修了直後に、建築家の伊東豊雄さんと石川先生が協力して取り組む公園の国際コンペに研究室のリーダーとして参加する機会がありました。その公園は、多種多様なレクリエーションの場であると同時に植物や紫外線などによって下水を浄化するシステムでもあって、広大な森をつくることで、マドリッドの暑くて乾燥した気候を緩和する構想でした。

かなり専門的な知識を要するコンペでして、技術書などを調べながらコンペ要綱が想定する水のシステムを理解して、そのシステムにカタチを与えるようなコンペでした。これが自分にはすごくおもしろくて、「持続的なインフラと、人の体験のあり方を同時に模索することがランドスケープには可能なんだ」と気づきました。

これは、それまでに自分が知っていたランドスケープとは全然違っていました。こういうアプローチを自分のランドスケープの核にしよう、ランドスケープを極めようと思いました。ちなみに、このコンペはわれわれのプランが優勝しました。プランの一部は変更されましたが、公園はできあがっています。スペインのマドリード郊外にあるガヴィア公園がそれです。

中国の巨大プロジェクトに日常的に携わる

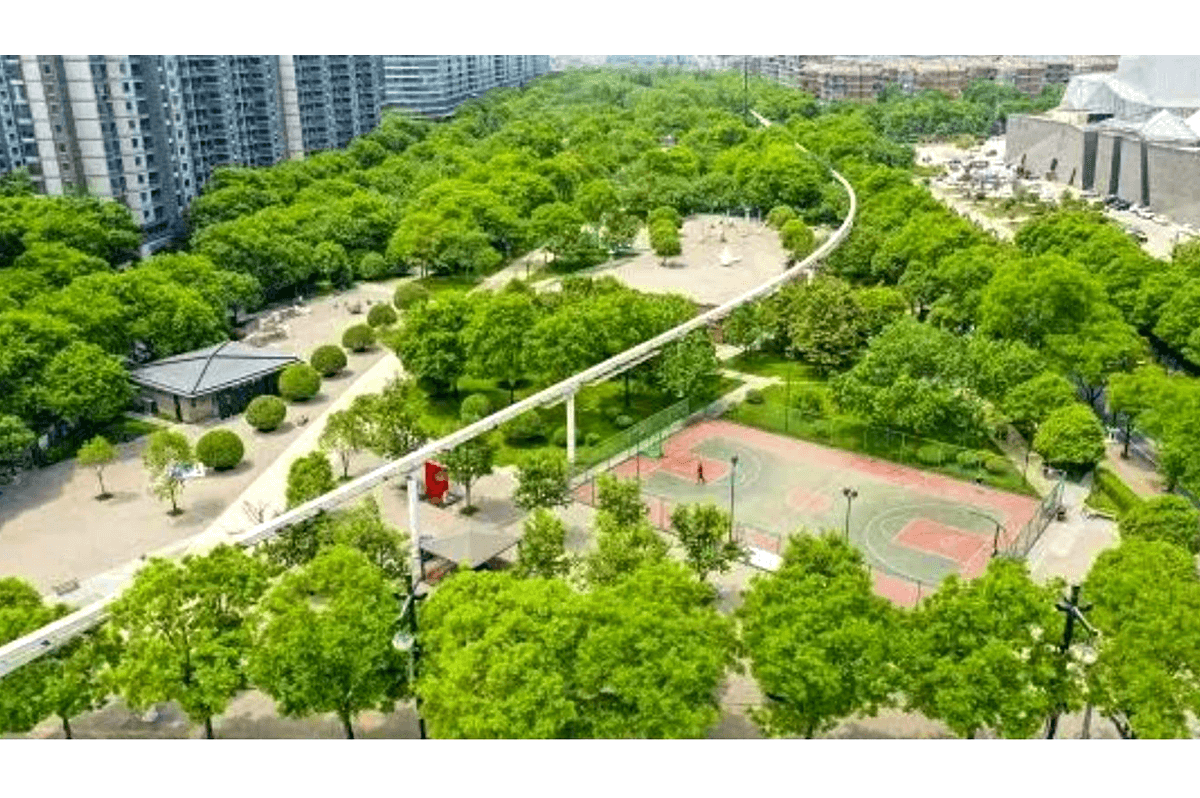

木藤さんが関わったハン川の自然公園プロジェクト(瀋陽市、2008年設計、本人提供)

――それで、その後どうされたのですか?

木藤さん 造園コンサルのタム地域環境研究所という東京都内にある会社に入りました。この会社は日本国内では市町村のみどり関係の調査や計画などの仕事をしていたんですが、中国ではたくさんの設計プロジェクトをやっていました。それで、主に中国の設計プロジェクトに携わるようになりました。

――いつごろの話ですか。

木藤さん 中国のプロジェクトに関わったのは、だいたい2003年〜2010年あたりでした。この間、タム研から設計部門が独立して、引き続き中国の仕事をやっていました。いろいろな仕事をかなりやりましたよ。駆け出しの時期に日本ではちょっとありえないような大きなスケールのプロジェクトに日常的に携わる機会を得たのは、自分にとっては貴重な経験でした。

――たとえばどういうプロジェクトですか。

木藤さん 瀋陽市渾川(ハン川)流域ランドスケープのプロジェクトですね。地方政府が主催するコンペに勝って始まったプロジェクトでして、石川先生などとチームを組んで、川沿いの巨大な自然公園のデザイン設計をやりました。

しかし、実際に設計した公園に加えて、より広い流域の構想を作成しまして、あまりに巨大なので、果てしない感じがして、デザインコントロールには苦労しました(笑)。島をつくったりもしたのですが、全体に穏やかで、すごく自然で、生物多様性に配慮した公園デザインになりました。自分ではなく、石川先生のチカラなんですけど、これはすごいなと思いました。当時このような公園は中国にはなかったです。

あとは、西安の唐代の城壁遺跡公園です。西安は砂漠の入口に位置していて、黄砂がすごくて、夏は暑くて、空気も悪いという過酷な環境のまちなんです。なので、「オアシスみたいな感じになったらいいな」と思って、全長約4.3km、幅100mの城壁遺跡の長大な土地にとにかく木をいっぱい植えることにしたんです。その結果、今は海みたいな森になっていて、良い感じで使われています。

同じく西安の唐代の城壁遺跡公園プロジェクト(西安市、2006-2007年設計、本人提供)

――出張ベースで行き来していたんですか。

木藤さん 最初はそうでした。ただ、後半の1年ほどは、西安に住んでいました。西安は、北京や上海と違って、特異と言うか、西域との交流が色濃い食文化や周や唐にさかのぼる長い歴史背景など独自性が強かったので、生活するのはおもしろかったです。