課題と克服の道筋

技術的制約:耐荷重と植栽の限界

KK線の高架構造は、元々自動車用に設計されたものであり、緑地を展開するための耐荷重に制約がある。この課題を克服するには、軽量な植生基盤やコンテナ型緑化技術の採用が不可欠。また、灌漑システムやメンテナンス体制の構築も、緑地の持続可能性を左右する。

解決策の一つは、テクノロジーの活用だ。たとえば、IoTセンサーによる土壌水分管理や、ドローンによる植栽のモニタリングは、メンテナンスコストを抑えつつ緑地の品質を維持する。シンガポールやニューヨークのハイラインでは、こうした技術がすでに導入されており、KK線でも参考にできる。

ステークホルダーの調整:多様な利害の調和

KK線再生プロジェクトには、東京都、東京高速道路株式会社、民間事業者、地域住民など、多様なステークホルダーが関与する。担当者は「ステークホルダー間の連携を行うことがスムーズな事業実施のカギ」と指摘する。特に、周辺の再開発プロジェクトとKK線の整備スケジュールを調整する必要がある。

この問題に対処するには、透明性の高いコミュニケーションと、プラットフォーム型の意思決定プロセスが有効だ。齋藤精一氏が主導する共創プラットフォームは、こうした多様な声を集約する試みであり、住民説明会やワークショップを通じて合意形成を進める。さらに、デジタルツールを活用したプロジェクト管理(BIMやGISなど)は、ステークホルダー間の情報共有を効率化する。

景観と生態系のバランス

緑地の導入は、景観と生態系の両面で価値を生むが、そのバランスを取るのは容易ではない。周辺の緑との調和や、将来の景観シミュレーションが必要になる。たとえば、植栽が成長する20年後の景観を予測し、周辺の街並みと調和させる設計が求められる。また、生物多様性を高めるためには、在来種の植栽や外来種の管理が重要だ。

解決策としては、ランドスケープアーキテクトや生態学者の専門知識を活用することが挙げられる。ニューヨークのハイラインでは、生態学者とデザイナーが協働し、都市環境に適した植栽計画を策定した。KK線でも同様のアプローチを取り入れることで、景観と生態系の両立が可能となる。

2040年の緑の空中回廊誕生へ

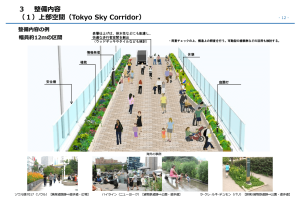

2040年代、KK線は東京の新たなシンボルとして完成しているだろう。新橋、銀座、有楽町、京橋と続く空中回廊は、緑豊かな歩行者空間として、観光客と住民が行き交う。季節ごとに変化する植栽が、LEDライトに照らされた夜の景観は幻想的な雰囲気を演出する。キッチンカーやポップアップストアが点在し、多目的広場ではアートフェスティバルやマルシェが毎週開催される。

次世代モビリティが導入され、自律走行の小型車両が歩行者と共存。AIによる交通管理が、混雑を最小限に抑え、快適な移動体験を提供する。IoTセンサーとスマート照明が、緑地のメンテナンスとエネルギー効率を最適化し、デジタルサイネージがリアルタイムで観光情報を発信。地域住民の声を取り入れたエリアマネジメントにより、空中回廊は持続的に運営され、東京の新たな文化拠点として世界に発信される。

この未来像は、グリーンビズの理念が結実した姿ではないだろうか。技術革新、ステークホルダー連携、そして住民参加を通じて、KK線は単なるインフラから、都市の生態系と文化を結ぶプラットフォームへと進化する。東京都担当者の言葉を借りれば、「ウォーカブルなまちづくりの象徴」であり、「世界に注目される観光拠点」となるだろう。

人工構造物であるインフラと自然との融合モデルに

KK線再生プロジェクトは、グリーンビズの可能性を体現する挑戦だ。緑と水のネットワークを都市に織り込み、ヒートアイランド対策や生物多様性向上を実現するこの取り組みは、東京をより持続可能で魅力的な都市へと変える。しかし、技術的制約やステークホルダー調整、景観と生態系のバランスといった課題を克服する必要がある。

インフラと自然の融合、住民との対話、そしてグローバルな事例からの学びを通じて、KK線は2040年代の東京に新たなランドスケープを描く。空中回廊は、単なる空中の歩道ではなく、緑が人と都市をつなぐ動脈として、未来の東京を象徴する存在となるだろう。これは単なる都市づくりではい。人工構造物と自然が共創する新たなパラダイムの始まりだ。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。