大阪・京都・兵庫を中心に、土木建築を手がける西田工業株式会社

西田工業株式会社(本社・京都府福知山市)は、今年、創業110年を迎える総合建設会社です。大阪や神戸などにも拠点を構え、関西を中心に、官民の元請け仕事を手がけています。

今回、西田工業の歩みや、土木建築の仕事への思い、後継者づくり、土木技術者に期待することなどについて、西田泰晤代・表取締役社長、西田吉宏・代表取締役副社長・大阪本店長に聞きました。

西田工業株式会社 西田泰晤・代表取締役社長

西田工業株式会社 西田吉宏・代表取締役副社長・大阪本店長

ルーツは神戸。国鉄工事で福知山を拠点に創業110年

――西田工業は福知山本社以外にも事業所がありますが、地域建設業なのですか?

西田社長 大阪、京都、兵庫の三府県を中心に事業展開しています。それ以外でも、福井県や和歌山県、岐阜県などでも仕事をしています。そこそこの大きさの工事案件があれば、施工をすることはあります。広い意味での地域建設業です。元請け志向で、独立志向です。大手ゼネコンの下請けなどは一切していません。むしろ、「大手にも負けない仕事をするぞ」という気概を持ってやってきました。大手ゼネコンとは、かつてJVを組んだことはありますが、場合によっては、仕事を取り合うこともありました。

西田副社長 福知山本社は、間違いなく地域建設業です。ただ、大阪本店は、民間工事が主体なので、地域性は薄いですね。

――もともと福知山で創業して、大阪や兵庫に営業エリアを広げていったのですか?

西田社長 もともとは、私の祖父である西田種蔵が神戸市北区道場町で土木建設業を営む兄の手伝いをしていましたが、独立心が強く、福知山に飛び出して、明治42年に福知山で西田組を創業しました。福知山に来たのは、おそらく、国鉄の仕事があったので、引っ張られたのだと思います。最初は下請けでしたが、そのうち元請けの仕事をやったようです。国鉄の土木営繕、建築営繕の仕事を続けているうちに、福知山に根を張りました。福知山の官庁発注工事には、ほとんど西田工業は関わってきました。福知山城の再建工事などもそうです。

ところが、戦後長きにわたって続いた蜷川府政によって、西田工業は、福知山周辺の京都府発注の工事から締め出されてしまいました。その当時、私の父親がすでに大阪に出先を開設していたのですが、これを大きくしていこう、という流れになりました。今でも西田工業は福知山と大阪を柱にしていますし、ルーツの地である神戸には支店を置いています。

現在では、福知山は官庁工事、大阪など出先では、地元企業優先発注が官庁の方針にあるため、民間建築が主体になっています。土木の景気が悪いときには、建築に力を入れ、建築が悪いときには、土木に力を入れるというカタチで、バランスをとってやってきました。

――土木と建築のバランスで景気の変動を乗り切ってきたと。

西田社長 土木建築以外には手を出さなかったです。過去には他社で農業などの仕事に手を出した会社もありますが、うまくいった話を聞いたことがありません。土木建築に専念してやってきました。ただ、西田工業の完工高は、120億円が過去最高ですが、今は40億円まで落ちてきています。バランスを取ってきたとは言え、公共工事の減少の影響はやはり大きいです。なんとか生き残ってきたというのが率直なところです。

これからは副社長の時代。「もうすぐ社長が変わります(笑)」

――西田社長ご自身のキャリアは?

西田社長 私は大阪大学の工学部構築工学科建築コースを出ました。一応、1級建築士です。今は何の役にも立たないですが(笑)。大学卒業後、「最初は、他人のメシを食え」ということで、株式会社奥村組に入りました。

奥村組には5年ほどいましたが、「はよ、帰ってこい」ということで西田工業に戻ってきました。昭和48年4月のことです。戻ってからは、現場には出ず、民間工事の企画営業を担当し、計画から完了まで面倒を見ていました。

――西田副社長は最初から西田工業に就職された?

西田副社長 そうです。同じく大学で建築を学びました。西田工業では大阪本店に配属され、半年間ほど建築の現場に出た後、土木の現場を1年間ほど経験しました。その後、総務、経理、営業などを10年ぐらいやりました。

――ずっと大阪ですか?

西田副社長 そうです。私の父親が当時社長として福知山にいました。実は、私自身「親元で仕事をしたくない」という思いがあったのですが、当時会長だった祖父に「西田工業に入れ」と強く言われたので、仕方なく西田工業に入った経緯があります。ただ、「親元はイヤ」だったので、結果的にずっと大阪で仕事してきました。

西田社長 西田副社長の祖父は2代目社長、私の父が3代目社長、西田副社長の父が4代目社長で、私が5代目社長です。建設会社には、同族間の主流争いで疲弊した会社は少なくありませんが、西田工業では、第2世代の兄弟が力を合わせながら、やってきました。これからは西田副社長をはじめ、第4世代が力を合わせる時代を迎えています。社長はもうすぐ変わります(笑)。

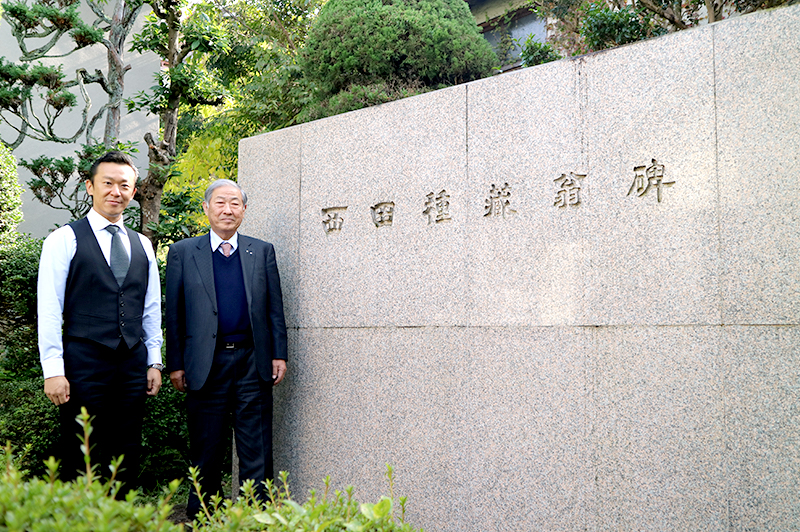

後継者(?)の西田副社長と福知山城

――次期社長としての意気込みは?

西田副社長 私が社長になったときには、もっと計画的に後継者を決めていくつもりです。誰にするかはもちろんですが、いつ交代するかを含めて、最初から決めていく必要があると考えています。長年社長をやっていると、次にバトンタッチするのはなかなか難しいと思います。「今は時代が悪いから」といって、バトンタッチをついつい先送りしてしまう。本人の意欲が高いうちに社長交代をすべきだと思っています。

西田社長 その辺は、他社の失敗例を学びながらね(笑)。会社の活力が衰えたときに交代では、やはり困るので、計画的に社長交代をやっていくことは大事です。100名からの従業員がいますので、簡単に潰して良いわけはありません。社長が長く居座ると、倦怠感、オリが溜まってくることはありえるでしょう。

――なるほど。

西田副社長 社長在任が長すぎると、「守りの経営」になってしまいます。どうしても「現状維持」に走ってしまうのですが、それは会社の衰退でしかありません。それよりは、試行錯誤しながらでも、新しいことをやっていく方が、良いと思います。それは失敗ではなく、経験なんだと思います。そういうことをしないと、会社はなかなか変わっていきません。長い目で見ると、同じことを繰り返しているだけの会社は、いつか衰退していきます。

――公共と民間で仕事のアプローチが違うというお話ですか?

西田副社長 新しい取組みは、会社に多くの刺激と成長を与えてくれると考えている、という話です。仕事そのもののアプローチは誠意をもち、官民関わらず、心すなおに取り組みます。ただ言えますのは、私は、公共の仕事は大事だと思っています。社会基盤整備、国土保全という意味合いがありますから。

例えば、災害が発生したときに、出ていくのは建築ではなく、まず土木です。確かに、新規の公共工事の発注量は今後減るかもしれませんが、橋の耐震化などメンテナンスの仕事はなくなることはありえません。会社によっては、「土木を辞めて、建築一本で」という選択をする会社もあるかもしれませんが、西田工業は、そんなことは絶対しません。なにかあったときに、土木の力は必要ですので。

西田工業株式会社初代社長(西田種蔵翁)の殉職場所に建てられた記念碑。石碑の裏には、その死を悼む文言が刻まれている。

技術者の「質」ではなく、「人数」で評価する発注機関に不満

――土木と建築の売上げの割合は?

西田副社長 昨年度は建築が半分以上を占めています。

西田社長 近年の割合を見ると建築2・5に対して、土木が1・5です。

――公共工事は国の割合が多いんですか?

西田社長 そうです。近畿地方整備局が多いです。官公庁のやり方で気に入らないのが、ある発注機関では、突然会社の評価方法が変わり、技術者の人数の増減のみを評価し、技術者の質に光を当てずに、総合評価の点数を決める方式になりました。

一人ひとりの質を上げ、技術力を上げ、能力を上げても評価されません。前年より定年退職も含めて人数が減ったことにより、点数を低く抑えられるという制度が採用されたりしていることです。低い価格で入れても、点数でひっくり返されることがあります。

こちらとしては、1人当たりの施工高を上げていきたいのですが、官公庁は人数、頭数で考えているわけです。「頭数を減らす業者はダメだ」と。質は関係ないんです。

――福知山周辺だと公共の仕事はどのようなものがありますか?

西田社長 由良川及びその支流の河川改修、治山、砂防堰堤、出水調整の貯留槽などですね。あとは共同溝が増えているのと、水道管の更新工事などもあります。

西田副社長 私が西田工業に入ってからの公共工事のイメージは、洪水対策なんですね。福知山は盆地なので。

西田社長 10年ほど前、福知山で大きな水害がありました。3年ほど前にも内水で被害が出ました。福知山は、地形的に水が滞留しやすいんです。福知山市でなにか災害が発生したときには、西田工業をはじめ市内建設会社が対応しています。

ボランティア活動も「どうせ官公庁から金をもろとんやろ」ぐらいのイメージに不満

――災害復旧で頑張っているのは地域の建設会社なのに、メディアがあまり報じないことに不満を感じている会社もあります。

西田社長 私も大いに不満です。建設会社に対する潜在的イメージのせいか、建設会社絡みの不祥事などは大々的に報じるのに、阪神淡路大震災のときに建設会社がどれだけボランティアで駆けずり回ったかについては、あまり報道されませんでした。

西田工業も物資を配ったり、ずいぶん活動したものです。「喉元過ぎれば」なんとやらで、マスコミが報じないと、そういう建設業者の活動を一般の人は忘れてしまうんです。覚えていても、「どうせ官公庁から金をもろとんやろ」ぐらいのイメージですよね。「やって当たり前」だと思われています。

西田副社長 近年の自然災害の際にも、建設業者は、間違いなく自衛隊より先に動いているんですけどね。

西田社長 われわれは、金銭的な見返りを求めて、災害復旧をやっているわけではありません。あとで官公庁から金銭を補償してもらうことはあるかもしれませんが、それを求めて災害出動するわけではありません。一刻も早く、目の前の危難を取り除きたいという一心でやっているわけです。

――その一方で、建設業者はPRが下手だと言われています。

西田社長 確かに、下手かもしれません。西田工業では毎年防災訓練をやっていますが、メディアには通知していません。西田工業には記念会館があるのですが、その1階に応急復旧資材を備蓄しています。発電機やボートなども持っています。

技術者は、最前線で営業している人間なんです。

西田記念会館

西田記念館内の備蓄倉庫

「来る者拒まず」で土木建築技術者を採用したい

――西田工業のリクルーティングは?

西田副社長 西田工業では5年前から社員採用に転職サイトを活用しているのですが、その前は学校の先生紹介の一本釣りでしかありませんでした。先生とのコネクション頼みでした。最近は、役員面接の前に、三回ほど面接を行うことにしています。これは、学生さんに会社のどんな人間がいるのか見せるためです。事前にある程度イメージしてもらわないと、入ってからすぐ辞めることにつながりかねません。

それとともに、社内環境を改善する必要があります。ウチの社員が「西田工業は良い会社だ」と心から言えるような状態でないと、なかなか学生は来てくれません。これは、西田工業だけでなく、建設業界全体の問題だと思っています。自分の子どもにも自慢できる会社、業界にしていかなんければいけないという危機感を持っています。まずは、社員のイメージが良くならないと、情報発信もままなりません。経営者が都合の良いことだけをしゃべっても、人は動かないです。

――全国から募集しているんですか?

西田副社長 そうです。「来る者拒まず」でやっています。それとは別に、地元の高校を回るなどの活動も行っています。

――西田工業は人が足りない?

西田副社長 足りていないですね。一人でも多く採用したいです。

西田社長 特に建築は人がいないので、目の前に仕事があっても、受注を見送ることがあります。腹いっぱい詰め込んで、仕事を悪くして、お客さんに迷惑をかけるわけにはいかないので。土木の方は、最近は計画的に仕事が受注できないので、人も計画的に採用できない状態が続いています。

西田副社長 土木建築の仕事は、人がすべてみたいなところがあります。技術者がいないことには、仕事も取れません。

――良い技術者、悪い技術者とは?

西田社長 どんな仕事でもそうでしょうけど、私が技術者に求めることは、独断専行しないことです。問題が発生したときには、必ず相談がある技術者ですね。自分のカラに閉じこもってしまうのはダメです。技術者は、機械と話をするのではなく、人と話をする仕事です。いろいろな階層の人々とコミュニケーションをとりながらでないと、仕事を進められません。その辺をうまくやることは、仕事をうまくやることに直結します。学者的に技術だけできても、仕事は前に進みません。土木でも、建築でもそうです。

西田副社長 私の考える良い技術者は、今やっている仕事が「誰のため、なんのため」なのか、しっかりわかっている技術者です。ありがちなのが、上司の目をすごく気にしながら仕事をする人間です。そういう人間は、会社での評価は高かったりするのですが、私は「そうではない」と思っています。

与えられた仕事を「こなす仕事」ではなく、「やり切る仕事」として取り組む姿勢の持ち主こそ、会社にとって必要な人材だと考えています。「仕事をこなすのがうまい」人間は、本質的なことが抜け落ちていることが少なくない、と思っています。例えは悪いですが、仮に手抜き工事をうまくやりおおせて、施主から高い評価を得て、会社も儲かったとしても、それは建設会社の仕事を本質的に履き違えています。自己満足に過ぎず、次の仕事につながりません。そもそも、建設業は「安心、安全」を提供する仕事であって、そこから逸脱するようなことがあってはいけません。技術者は、最前線で営業している人間なんです。