前内閣官房参与・藤井聡が語る「土木の本道」

京都大学に藤井聡という先生がいる。安倍晋三内閣の内閣官房参与として、昨年「国土強靭化基本計画」をとりまとめた土木の先生だ。

その存在は何年も前から知っていたが、テレビなどのメディアに出演し、政治や経済について論じている姿を見るたびに、「土木の先生っぽくないな」という印象を持ち続けてきた。

昨年ぐらいからは、「表現者クライテリオン」という思想誌の編集長に就任し、保守言論活動も始めた。今年7月には、アメリカの経済学者を招聘し、「MMT(現代貨幣理論)」に関するシンポジウムも主催した。

事ここに至って、「本当に土木の先生なのだろうか」という疑問すら湧いた。土木絡みの取材に携わるもの書きの一人として、「土木の先生なら、土木の話を聞きたい」という思いが募っていった。

ということで、藤井先生が考える「土木の本道」について話を聞いてきた。

「ダサイ」から、土木を学ぶことにした

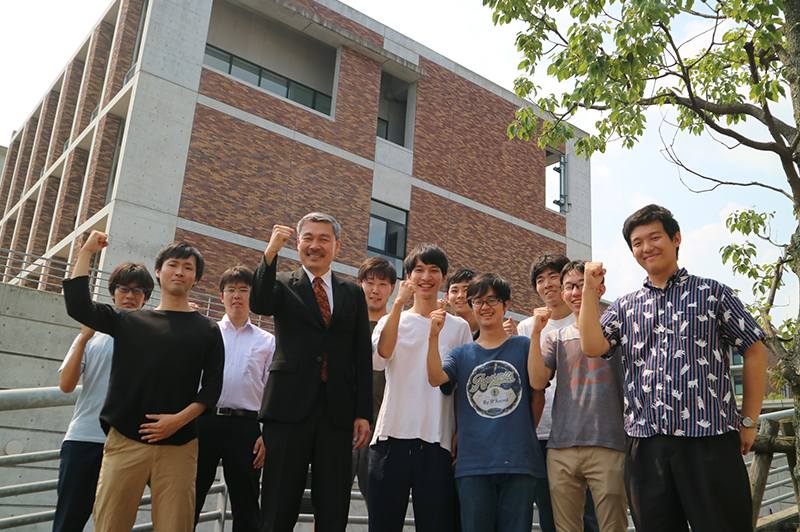

藤井聡・京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授(京都大学レジリエンス研究ユニット長)

――藤井先生の根っこはやはり土木なんですよね?

藤井聡 「根っこ」っていうのが何かよく分かりませんが、僕の研究は基本的に全て「土木」の研究と言って良いでしょうね。土木を勉強し始めたのは京都大学に入学してからですが。

――なぜ大学で土木を選んだのですか?

藤井聡 それは、僕は国語が苦手で、工学部くらいしか受験できることがなかったのが一番の理由ですね(笑)。

当時、京都大学や東京大学に入ろうとすれば、京都大学の工学部以外は全て二次試験で国語があって、どれもこれも、現実的に受験を諦めざるを得なかったわけです。

もともと僕が興味があったのは、哲学と物理学で、文学部か理学部に入りたかったんですが、中学の頃からどうやっても国語の点数が取れなかったので、結局、工学部以外の学部は諦めざるを得ないなぁ、と思っていたわけです。

ちなみに今、僕が書いた本が毎年、2、3の大学の国語の入試問題として使われてますが、自分の書いた本からの国語の問題でも、回答しようとしたら全く答えが分からなくてびっくりしました。それくらい、「国語の試験問題」ってのが苦手なんです(苦笑)。

まぁ、それはさておき、当時京大の工学部は、入試を受ける時点で学科を決める制度だったんですが、選択肢もたくさんあったわけで、「まぁ、工学部のどっかの学科でいいか」と思ったわけです。

で、その中では、土木が一番違和感がなかったので、土木にしました。機械、電気、建築とかは全部ピンとこなかった。なんかちっちゃいモノをつくる、っていうことについて、なんだかオタクみたいな感じがして、全く全然興味がもてませんでした。「そんなことして、何がおもろいねやろ」と思ってたわけです。

でも、「土木」ってどういう意味がはっきり分からないし、なんかふわ~っとしてるし、何をやっても良さそうな感じがしたんですね。

――そんな感じだったんですねえ。

藤井聡 しかも土木って、世間で全然、「カッコイイ」と言われないじゃないですか。土木に入ったヤツで、世間に対して「イキッテル奴」(=ええカッコしぃをしてる人)はいないでしょ?

でも、電気や情報にはイキル奴がいそうだし、航空はエラそうにしそうです。

――土木にもイキル奴いるでしょ?(笑)

藤井聡 でも、土木ってダサイじゃないですか。

――ダサイ?

藤井聡 基本ダッサイじゃないですか、土木って。ただ、僕は昔からこの世の中全体がダサイと思てました。

このダサイ世の中で、ダサイと思われているものは、ちゃんとしているに違いないと思たんですよね(笑)。そういうのもあって土木を選んだんですよ。

――そうすか(笑)。

藤井聡 ちなみにこれ、ホントにマジメに答えてるんですよ。ダサイって世間で言われてるから土木に入ったわけです。

この腐った世の中で、このダッサイ世の中で、カッコイイとされている職業でまともな職業なんて、何一つないと思てました。ホントに子供の頃から、この世の中は腐りきっていると思て生きてましたから(苦笑)。

土木は学問として美しくなかった

――大学で土木を学んで、どうでした?

藤井聡 全然面白くないんですよねえ(笑)。卒業するのに勉強せなしょうがないから勉強しましたけど、まったく面白くありませんでした。まだ「世のため人のために役に立つ」っていうことの土木の本質とか、土木のホントの面白さが分かってなかったから、学問としての「美しさ」ばっかり考えてたんですね。

そもそも土木の授業で勉強してるものって、「学問として美しくないなぁ」って思てましたね(笑)。当時の僕は「相対性理論や力学の世界は美しいなぁ」っと思って好きだったんですけど、それに比べると、例えば「構造力学」や「土質力学」は「美しさ」っていう点ではどうしても違うところがあるわけですよね。

「水理学」はいくぶん美しさがあると思っていましたけど、それでも経験則が入ったりしているところは、「美しさ」っていう点では「ちょっと違うなぁ」と当時思てましたね。

「土木計画」っていう分野もあったんですが、ホント、つぎはぎだらけで。それについてももちろん「美しくないなぁ」と思ってたわけですが、都市や社会を扱うから、自然科学的な美しさじゃなくて、哲学的、社会科学的深みがあってもよさそうなもんだと思ってたんですが、それも全然ない。だから、ホンっとに「しょうもな」って思てましたね(笑)。こんなん言うてたら怒られそうですけど、そういうのが、当時の僕の正直な印象だったわけです(笑)。

――本当に正直ですね(笑)。

藤井聡 だから、僕は大学でずーっと哲学や文学を読んだり、社会学や心理学を勉強したり、他のことばっかりしていました。僕にとっては「土木は砂を噛むような学問だなぁ」と思てたわけです。

――研究室はどうでした?

藤井聡 「交通工学」っていう分野の研究室に入ったんですけど、ホント、どうしようもなく退屈でしたね。どの研究テーマも、ホンマに「しょうもな」ってずっと思てましたね(笑)。

――(笑)。

藤井聡 「交通流シミュレーション」とかやってましたけど、プログラム組むだけで、単純やないですか、そんなもん。

まぁ、オタク的な感覚で言ったら、プログラム書いて、シミュレーションが動いたら、「へへ、シミュレーション動いた(笑)」と微妙にうれしくなりますが、それだけですよね。

――研究室に入ってからも、ほかの分野の勉強をしていたんですか。

藤井聡 そうです。「本当の学問の面白さは、別のところにある」ということで、ずっと一人で勉強していました。

だから、大学で土木を学んだ感覚はないんです。僕にとって大学での土木の勉強は、人生の次のステップをするためのただの作業でした。

土木と人文社会科学を融合した「新しい土木」の追求へ

――大学で土木の先生をされているわけですが、「土木の勉強はつまらなかった」というお話とどうつながるのですか?

藤井聡 僕が大学で学んだ土木は、先人たちがつくった土木です。だから僕は、「土木の学問の内容を、僕がおもしろいと思うものに拡張しよう!」と思たんです。

子供の頃から慣れ親しんだ哲学や経済学、社会学、民俗学などを取り入れた土木を提唱して、今、そういう領域の土木の教授をやっているわけです。だから今は僕は「土木入って良かった」と、心の底から思てます。

なぜなら、土木が取り扱う対象が森羅万象だからです。地域全体、国家全体が対象じゃないですか。これが電気や機械、建築とかとの大きな違い。しかも、「役に立つ」ってことをまじめに考える。

そんな世界全体を対象とした学問である土木に、もっともっと「役に立つ」ための人文社会科学を注入する、っていうのが僕が今、やろうとしていることで、「こんなチャレンジングな仕事はないんじゃないか」と思てます。

――そういう考えに至ったのはいつ頃ですか?

藤井聡 学位をとってからですね。30才ぐらいのときです。

学位論文をとるまでは、まずは、先人達が作り上げた学問体系である土木工学で認められる必要がありますから。それを学んで、先人たちから認められる研究業績を上げる必要がありますよね。

当時の研究は、正直言って、僕にとっては退屈なものだったですけれども、一人前になるためには、一生懸命勉強して、研究したわけです。

12年間土木を学んで研究して、おかげさまで、土木学会から若手の賞もいただいたりしました。指導教授のおかげもあって、世界的にも認められるいくつかの研究成果を挙げることもできました。

こうした学界的な是認は、僕にとっては受験勉強に合格するのと同じことで、好むと好まざるとにかかわらず、それをクリアしなければ次のステップに進むことができなくなる、当たり前のハードルだったわけです。

だから、学位をとって、学者として、一応学会から一人前だと認められるまでは、先人から「立派だね」とほめてもらえるよう頑張りました。

でも、学位をとった直後に、指導教授に相談の上、スウェーデンのイエテボリ大学の心理学科に留学しました。本当にやりたかった人文社会学の一つである心理学の研究をするためです。

そっから、土木とその他の学問の融合という、新しい学問、僕のアプローチに基づく土木の学問の探求が始まったんです。

――それはどのような学問でしょうか?

藤井聡 通常の土木は、自然科学の応用としての土木工学というイメージだと思うんです。土木工学の基本にあるのは力学で、それをベースに土木構造物をつくるのが土木工学だと。

ただ、実はこの、構造物をつくるのだけが土木工学だっていう認識は、土木学会設立当初の時点で、すでに否定されていたんです。

――そうなんですか?

藤井聡 土木学会初代会長に古市公威先生という方がいました。フランスに留学して、東京大学の教授になって、土木学会の初代会長になった方です。その古市先生が100年前に行った会長就任演説が残っています。

古市先生は、その演説の中でまず、「当時工学会から電気などいろいろな学会が抜けていったが、土木学会だけは、森羅万象を扱う学問なので、工学会から抜ける必要がなかったんだ、だから独自の学会をつくらなかったんだ」「むしろ、将に将たる者が土木工学者であって、すべての学問をやるのが土木工学者だ」と言いました。

古市公威(ふるいち・こうい)土木学会初代会長 / 土木学会 http://jsce100.com/furuichi/fulltext01.html

そして、「土木が『人』に関わる学問である以上、行政学や経済学といった人文系の学問もやらなければならない、今の段階で、どれだけのことをやれば良いのかはわからないけれども、ありとあらゆる人に関わる学問、つまり、様々な人文系の学問も導入していかなければならない」という趣旨のことを、会長就任演説で声高々に主張したのです(古市公威 土木学会会長就任演説全文(土木学会HPより))。

僕の研究はまさに、「これ」なんです。

僕が今、京都大学の土木工学教室の中でやろうとしているのは、古市先生が「どれだけのことをやらないといけないのかわからないけど、とにかく、人文系の学問も徹底的に導入していかねばならない」と主張したことを字義通り受け取って、まじめに引き継ごうとしている、という話なわけです。

現代の土木には、「土木計画学」というがあり、一応、ここで文系的な学問をやってきたという流れがあります。

ただ、これまで先人たちがやってきた土木計画学の学問範囲は、古市先生の宣言した学問の範囲と比べると、ずいぶんと狭いものでした。

人文社会科学には、経済学があり、その中には、典型的な土木計画学の理論であるB/Cなどの費用便益分析以外にも様々なものが存在するし、社会学、心理学、民俗学、歴史学など、ありとあらゆる学問があります。哲学だってベースにしなければなりません。大学で教える人文社会科学の中で、「土木に関係のない学問は一つもない」と言って良い。

そういうパースペクティブが古市先生にはあったんです。僕が今、やろうと思っている学問のイメージはそこなんです。

――古市先生のパースペクティブは、その後失われていったのですか?

藤井聡 失われていったんですよねえ。やっぱり技術ばかりに目がいってしまったのかも知れません。

ただ、そんな中で戦後、京都大学の先人たちも含めた何人かの先生方が中心となって、土木計画学という領域をつくり、土木に人文社会学を取り入れ、土木政策を考える学問が生まれました。経済学やオペレーションズ・リサーチなんかを取り入れた計画学なんですけどね。

ただ、それに加えて、例えば京都大学には佐々木綱先生の「風土工学」もありました。風土についての学問を土木に接続しようという試みです。風土工学は、土木の景観に関する分野につながっていきました。

そうやって、土木をフィールドにした人文社会科学の発展というのは、ほそぼそと続いていったわけです。ただそうは言っても、まだまだ拡張しなければならない余地が膨大に残されている。僕はその部分を学問の中心に据えて、土木をどんどん拡大しようとしているわけです。

土木とは、「くにづくり」である

――土木は「ものづくり」であると言えますか?

藤井聡 もちろんそう言えますが、土木がやろうとしているのは、たんなるものづくりじゃない。つまり、「土木構造物」をつくることだけが土木じゃないんです。「まち」をつくり、「地域」をつくり、「くに」をつくるのが土木なんです。

土木の語源は中国の哲学書「淮南子」の中にある「築土構木」という言葉ですが、土を積んで、木を組んで、まちやくにという「環境」をつくることを含意しています。

それは「civil engineering」という言葉だってそうです。土木は、構造物だけじゃなくて、「civil(文明)」そのものをつくるものだという含みがその言葉にはあるんです。

文明をつくるとは、社会を秩序がある状態にすることです。土木は、構造物だけではなく、空間をつくることなんです。

もちろん、土木構造物をつくることは重要です。ただ、どういう意味で、どういう目的で構造物をつくるのかを決めるのは、「ものづくり」ではなく、「まちづくり」であり、「くにづくり」の視点です。

土木はまちづくり、くにづくりのことを言うんです。土木工学は「まちづくり工学」であり、「くにづくり工学」ですよ。

当然ながら、橋をつくる人、トンネルを掘る人は必要ですが、”まち”や”くに”をどうつくるかを考える人も必要なんです。

まちづくり、くにづくりのために様々なものごとを考える学問は、一般的な言葉を使うなら、「政策学」と言えるでしょう。

そして「政策」は、政治や経済、社会、人間心理、民族、歴史といったあらゆるものを考えながら決めていかないといけないものですから、必然的に、政策学は、政治学、経済学、社会学、心理学、民俗学、歴史学といったものと深くかかわることとなります。

ただし、そんな政策学の中でも、土木は特に、広い意味での「インフラ」に関わる政策を考えるわけですから、土木においては、一言で言うと「インフラ政策学」という学問が必要なわけです。

だから土木工学って言うのは、構造物をつくるための「インフラ工学」と、まちづくり、くにづくりのための「インフラ政策学」の2つを合わせたもの、と定義できるんだと思うんです。

簡単に言うと、国土交通省や自治体の役人がやっている仕事がインフラ政策学、ゼネコンの社員がやっているのはインフラ工学ということですね。

で、僕がやっているのは、国交省や役所にいって、まちづくり、くにづくりをやるためのインフラ政策のプロフェッショナルを育てる学問だということになるわけです。

だから、僕の学問は異端でもなんでもないんです。極めてオーソドックスなことをやっているわけです。今までの土木では、そこが薄かったというだけのことです。

――藤井先生の土木工学が「土木の本道」であると?

藤井聡 そうです。これが構造物をつくるという土木の本道と並ぶ、もう一つの土木の本道なんです。

土木工学は本来、工学と政策学の二本立てなんです。土木学会はこの2つを見据えながら土木を発展させるべきなんだと思います。

例えばインフラ政策を行う場合、まず財源を調達しなければなりません。そこで財政学が必要になります。

インフラをつくると、地域経済にどのようなインパクトを与えるか、国土軸をつくることが、国家経済にどんだけ影響を与えるのかを考えるには、マクロ経済学が絶対に必要になります。だから、僕はマクロ経済学などを研究しているわけです。

「MMT(現代貨幣理論)」のステファニー・ケルトン教授を日本に呼んだりとか、スティグリッツやクルーグマンたちと情報交換なんかもしていますが、そうした研究活動は全て、土木工学の一環としての仕事なんだと言えるわけです。

しかも彼ら経済学者にとっても、インフラ政策は最も重要な領域の一つなんです。ニューディール政策は基本的にインフラ政策ですからね。

例えば、アメリカでは、ケルトン教授らからMMTについてのアドバイスも受けながら、オカシオ・コルテス下院議員が「グリーン・ニューディール」を提唱しています。「グリーン」っていうのは基本的に環境のことを意味していますが、彼女がやろうとしていることは、土木のニューディールなわけです。

だから、ケルトン教授らとMMTについて共同で活動することは、「全くもって土木工学の活動だ」と言うことができるわけです。

――なるほど。

藤井聡 あるいは、土木は、長らくマスメディアバッシングを受けてきましたが、そんなバッシングがもしなければ、もっと多くのインフラ政策が実施できていたはずで、日本のインフラ整備の規模はまったく違っていたはずです。

バッシングによって、国民の社会心理やインフラに対する認識、態度といったものが、民主主義国家日本のインフラ政策を決定づけてきたことになります。

だから僕は、マスコミの影響なども加味した社会心理学、政治心理学を研究しているわけですが、これもまた、インフラ政策学の一環であり、土木工学の一環です。

さらに言うと、インフラに対する認識、態度という社会心理のベースには、日本民族の潜在的な民族性があります。どういうまちをつくるべきか、ふるさとはどうあるべきか、どういう国土をつくるべきかに関する日本人の心情が、日本の国土政策に重要な役割を果たしています。

そういう日本人の心情を考えるためには、民俗学の勉強が必要になります。その答えは民俗学の中にあるんです。実際に日本のインフラ政策には、民俗学者が深く関わってきました。

――例えば?

藤井聡 ダムをつくるときに、水に沈む村にはどういう意味があるのかについて考えるのは、民俗学者の仕事です。土木にとって重要な離島振興法や半島振興法がありますが、民俗学者の民族理論がベースになっています。

「地方の民俗を大事にしないといけない」という考えのもと、離島や半島のインフラ整備が進められてきたわけです。土木は民俗学ともつながっているわけですよね。

少し考えれば、国土交通省が行っているくにづくり、まちづくりは、あらゆる側面で人文社会科学と濃密に接続していることがわかります。にもかかわらず、大学、アカデミアの土木工学では、それらをほとんど教えていませんでした。

ここに、僕が学生の頃に、土木計画学それ自身が退屈だった理由があるんだと思います。

例えばドイツの詩人ゲーテは、ヨーロッパ最大の教養人と言いうる人物ですが、土木に対して非常に造詣の深い人物でした。

彼の代表作の一つ「ファウスト」のラストで、主人公が「こんなに美しいものはない」と叫んだのが、大自然に抗いながら土木事業をなさんとする人間の姿だったんです。

この一例が含意しているのは、まちをつくったり、くにをつくったりするには、ありとあらゆる知識、教養が必要なんだということ。そもそもその作り方によって、その土地の社会経済のみならず、文化芸術まで影響を受けるからです。

例えば、京都に文化芸術があるとすれば、1200年前の京都のまちづくりがあればこそです。パリの文化芸術はパリのまちづくりがあったおかげです。東京の文化芸術は、利根川放水路構築も含めた公共土木による関東平野におけるまちづくり、くにづくりの歴史があったからです。

土木は、文明文化を決定づける極めて重大な影響力を持っています。土木に携わる人間は、そういうことを知るべきです。「経済や物流がうまくまわるようになれば良い」というのは、野蛮人のやる土木ですよ。

文明人ならば、文明文化のため、人間のため、芸術のためのまちづくりをやるべきです。

日本は、国土計画の無い「最低な国」

――「日本には国土計画がない」そうですね?

藤井聡 その通りです。日本の国土政策は、世界の先進国の中で、文字通りに「最低」です。こんな先進国は世界にありません。国土計画はないし、長期的なインフラ整備計画もない。

日本を除くすべての先進国には、長期的な数字付きの整備計画があります。10年後にどういうインフラをつくるかを政治的に決定し、完成に向け、毎年計画的に粛々と進めるということをすべての先進国がやっているわけです。

日本にはそれがない。いきあたりばったりのインフラ政策になっています。計画と呼ばれるものがあっても、実現できるか、いつ実施するのかもわからない遠きビジョン、イメージだけを描写するものばかりです。

このことは、日本国家が、くにづくり、まちづくりに向けた意思を喪失していることを意味します。意思がないんですよ。国家として、文字通り「最低の国」だと言わざるを得ません。

このままだと、この国は早晩衰弱していくことは間違いありません。実際、今日においてもすでに、世界で最も速いスピードで衰弱しているんです。

――最低の国になったのは、ここ何年ぐらいのことですか?

藤井聡 ここ20年くらいかと思います。この間、国土計画が国土形成計画に変わり、国土庁が解体され、インフラの長期整備計画がなくなり、その挙げ句、単年度主義のプライマリーバランス規律が導入されました。

プライマリーバランスは、インフラ投資量をコントロールする唯一の基準になっています。安倍内閣誕生直後に導入された2013年のプライマリーバランス導入が最低の国へのトドメでした。それが今も続いてますよね。「緊縮財政」という思想によって、インフラ建設への意思が折られたんです。

「緊縮」という思想に「くにづくり」の思想が破れたんです。それが日本です。そんな国は世界にありません。くにづくりができない国家は、弱体化し衰弱していきます。

一刻も早くくにづくりを復活させなければ、日本の未来はない。われわれの研究テーマ、研究を通じて、国民に伝えたいメッセージは、「緊縮とどう戦うか」です。

――内閣官房参与として昨年、国土強靭化基本計画をとりまとめました。その意義をどうお考えですか?

藤井聡 国土強靭化計画が、法的につくられる体制ができたことは、日本にとって一応プラスだと思いますが、本来やらなければならないことを「100」とすれば、「1〜2ぐらい」というのが率直な当方の認識です。ほとんどのことができていません。忸怩たる思いがあります。とにかく残念です。

かつて、安倍晋三首相は「10年で200兆円」と言っていました。でも今やられているのは「3年で7兆円」。「やるべき水準の1割程度」っていうことですから、この程度の水準が続くのなら、ほとんど「ふざけてんのか」という話になってしまいます。

デフレから生まれる、土木の「悪夢のようなスパイラル」

――土木を学ぶ昨今の学生について、どうお考えですか。

藤井聡 ここ20年というもの国全体の勢いがありません。20年間デフレなわけです。昨今の学生はというより、日本人全体がボルテージを下げてますし、「未来」に対する希望を失っています。未来に対する希望を失うと、人間人々の視点は未来ではなく、「今」に向かってしまいます。

そして、将来、自分が「食いっぱぐれないようにしなきゃいけない」と焦りばかりが募り、その結果、保身に走ることになります。利他的に振る舞う余裕を失います。将来衰退する状況では、普通にしていれば、敗れ去り、貧困化していくだけですから。

これは学生だけの問題ではなく、大人も含めた日本人全体の問題です。

――将来に希望がないと、エゴが強くなる?

藤井聡 そうですね。ミーイズム、エゴイズムが社会で幅を利かせるようになり、他人や社会に対する貢献への意思が弱くなります。そうなると、人は未来のことも考えなくなり、考え方が短期的になり、「なんとか今の状態を保持しよう」と保身に走ります。

エゴイズム、ショートターミズムによる影響が強くなっているのが、最近の日本の空気です。空気がそうなると、当然学生もそれに染まりますよね。

土木は、基本的に公共的、長期的な問題を取り扱います。今の時代に逆行する学問なんです。今の時代は、利己的に、短期的に物事を考える時代ですから、必然的に土木の人気はなくなります。

学生の人気を得たい先生方、あるいは大学は、学生に短期的で利己的な(非公共的な)研究テーマを提示するようになります。

あるいは、日本に未来がない以上、「世界にしか未来はない」ということで、グローバル化という美名のもと、国内問題を軽視する傾向が生まれます。

世間が不況だからってことで、利己的で、短期的でビジネス的な研究テーマが人気になっていけば、結局、ホリエモン的な、竹中平蔵的なテーマを勉強した学生がどんどん増えていきます。

そして、そういう学生が社会に一杯輩出されて、そういう勢力が強くなれば、今度はそんな卒業生さんたちのせいで、国家全体も非公共的で、短期的な政策をとるようになります。

その結果、もちろん国家衰退の速度は加速していきます。そうなると、国民の視野はさらに利己的、短期的なものとなっていき、そうなると、さらに利己的で短期的な研究テーマが人気となり―――という格好で、悪夢のようなスパイラルが回っていくわけです。

僕の研究は、こういう悪夢のスパイラルを止めようというものです。そして、教育という視点で言うなら、そういう悪夢を止めねばならないと考える人間を輩出しようとしているわけです。

でも、学生全体の志向が、そういう方向とは「正反対」の方向を向いているわけですから、なかなか、こういう研究に人は集まってこないですよね。

わが京都大学工学部土木工学コースには100名以上の学生さんがいますが、公共的、長期的な研究を行う私のような研究室は、人気がなくなっています。

昔は結構人気があったのですが、今はまったく人気がありませんね(苦笑)。この5〜6年で大きく状況が変わりましたね。

――大変ですね。

藤井聡 大変ですよ。

――「土木の本道」の研究なのに…。

藤井聡 公共的な問題に関心を持ち、日本を衰退させないために貢献しようという意思を持った学生さんは、極めて少なくなりました。昔はいっぱいいましたが。

「土木の本道」は、今の風潮で言うなら「ポリコレ・アウト」、つまり、「社会的に好ましくないこと」の扱いになっているわけですね。もう世も末です(苦笑)。

――ただそれは、学生のせいではなく、日本人全体の問題だと?

藤井聡 そうです。学生は日本人の縮図なんです。「最近の若者は元気がない」と言う大人には、「お前らも元気ないやないか!」と言っておけば十分なわけです(笑)。

――(笑)。では、最後に土木関連でオススメの本があれば。

藤井聡 土木に携わっている方々、大学生、中高校生に読んで欲しい本としては、大石久和さんと一緒に編集した「歴史の謎はインフラで解ける 教養としての土木学」です。「歴史って、インフラ力でできててんな」っていうのがよく分かると思います。

[amazon_link asins=’4819113380′ template=’ProductCarousel’ store=’sekokamisama-22′ marketplace=’JP’ link_id=’ddb80a96-9867-4820-8bd1-dbe37930ec67′]

あるいは、僕の書いた「超インフラ論 地方が甦る『四大交流圏』構想」や「インフラ・イノベーション」がいいと思います。

僕の本ばかりで恐縮ですが、当方としてはやはり、一番のオススメです(笑)。

[amazon_link asins=’4569826342,459408205X’ template=’ProductCarousel’ store=’sekokamisama-22′ marketplace=’JP’ link_id=’7cb2d629-8152-49a3-b4b0-47a4aa909e11′]

土木マネジメントみたいな感じがした。国土強靱化って、ただインフラの耐震性を上げることだと思ってたんですけど大間違いでしたね。中・長期的なインフラ整備計画は確かに必要と感じました。自分が定年を迎えたときに、今のインフラが健全な状態にあるとは思えない。