食い物にされる修繕積立金

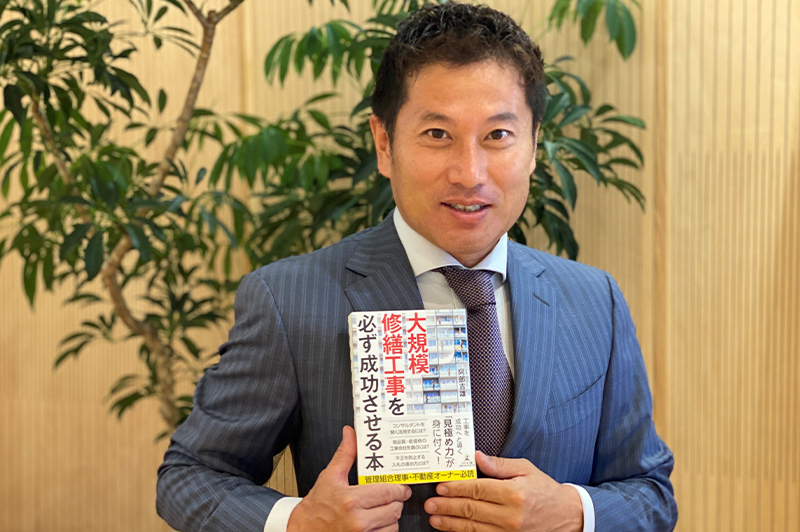

「マンションの大規模修繕工事では、居住者が食い物にされている」と語るのは、株式会社ぷらす・あるふぁ代表取締役社長の阿部吉雄氏だ。

大規模修繕工事では、管理会社や設計事務所、コンサルタント、施工会社などのいわば「談合グループ」によって、管理組合の財産である修繕積立金が食い物にされている実態があるという。

そのため、「談合グループ」に属していなければ、コストカットや品質向上など企業としての社会的使命をまっとうしている会社でも、大規模修繕工事の入札に参加することすら困難になっているというのだ。

著書に『大規模修繕工事を必ず成功させる本(幻冬舎)』がある阿部社長が、”適切な大規模修繕工事”や実体験を踏まえた談合の実態について赤裸々に語った。

タワマンの大規模修繕工事はもっと安くできる

阿部 吉雄氏 若いころ、国際協力の一環としてアフリカなどで学校建設や井戸掘りに携わったことが建築業界に足を踏み入れたキッカケです。建築は「ものをつくる」という達成感がありますから、大阪の塗装店で10年ほど修業した後、独立しました。

その塗装店はゼネコンの下請けとして、マンションの大規模修繕工事をしていましたので、現在の仕事につながるノウハウはその時に勉強しました。

――創業から現在までは。

阿部 吉雄氏 最初はまったく仕事がなかったですね。大規模修繕工事は管理組合による多数決で決まりますから、「創立して数年の会社に頼んで大丈夫か?」と心配する声もありました。

そこで方針を転換し、米軍基地の入札登録をして実績を積みました。そこから「米軍基地での多数の実績もあるし安心だろう」という声が広がり、民間の仕事も少しずつ受注できるようになりました。資本金を8,000万円に増やした頃から、「お前の会社はつぶれないだろう」と言われるようになりましたね。

今は、マンションの大規模修繕工事を年間40~50棟を受注しています。エリア的には、関東圏・関西圏・その他の地域で1/3ずつです。正直、関東圏は、当社の技術力であればさらに強化できる地域だと思っていますから、これから増強していければいいですね。

特に、タワーマンションの大規模修繕工事については、価格破壊を実現するだけの技術力は備わっていると自負しています。

――タワーマンションの大規模修繕工事は異常に高額という報道もある。

阿部 吉雄氏 タワーマンションの大規模修繕工事は、実績のある施工会社しか入札できない仕組みになっているところが多いので、競争原理が不十分な結果、価格が高騰しています。

しかし、考えてみてください。タワーマンションと呼ばれる超高層マンションと、普通の高層マンションに技術的にどれだけの差があるのでしょうか?

もちろん、両者の差がゼロだとは言いませんが、たとえば15階建てのマンションと、21階建てのマンションでは極端な場合、単価が3倍も違うような異常事態もみられます。

そこまで両者の間に差があるとは思えませんが、入札参加資格のハードルを上げ、競争原理がなくなると、これほど露骨な工事価格の高騰が発生するケースもあるのです。

将来的には、タワーマンションが乱立している湾岸エリアなどでは修繕積立金を上げないと予算が足りなくて工事ができないという声もあります。

ですが、入札の参加条件に見直しをかけることで、そのような問題を回避できますし、長期間にわたって安心してタワーマンションに居住できると思うのです。

コスト削減には、足場や現場事務所のムダを省くべき

――コストはどう削減していくべき?

阿部 吉雄氏 全国で仕事をさせていただいて感じることですが、関東地方は、元請け会社と職人の間に入って手数料をピンハネする人が多すぎますね。どの地域にもブローカーはいますが、関東圏は特に多い。これは関東圏で深く根付いた商習慣だと思うのですが、それがコスト高の要因になっています。

コストが上がっても、品質が向上すれば良いのですが、現実はそうなっていません。工事もしない、検査もしない、いなくても何の影響もない、そんな中抜き業者を減らすことがコスト削減への近道だと思います。

また、顧客の視点から見れば工事が終わった後に建物の資産価値が向上することが望ましいですから、資産として残らないものにお金をつぎ込むことは避けたほうがいいと思います。

具体的に言いますと、まず足場です。安全に関する諸法規を遵守することはもちろんですが、それ以上にピカピカの足場を組む必要はありません。ところがオーバースペックな足場にこだわる施工会社が多いのが実情です。

例えると、法令を遵守した80点の足場でいいにもかかわらず、100点満点どころか120点の足場を設置して、安全への留意を誇っている施工会社があります。

もちろん安全配慮は大切なことですが、120点の足場の設置は施工会社の自己満足に過ぎませんし、80点を120点にするには相当なコストがかかりますが、その費用は顧客が負担しています。顧客負担で自己満足の足場を組んでいるわけですから、ひどい話ですね。

同じお金を使うのであれば、工事後に建物の付加価値が上がるようなワンランク上の塗装材や防水材に仕様を変更したほうが、よっぽどマンションの住民にとって利益になるのではないでしょうか。

もう一つのコストカットの具体例は、現場事務所などの共通仮設です。夏場は熱中症対策としてエアコンは必要ですが、共通仮設の費用を300~400万円もかけて贅沢する必要はありません。

現場事務所などの共通仮設も足場と同じく工事が完了すればなくなりますから、共通仮設についても無駄を極力削減すれば、工事自体のコストを大きくカットできます。

――今後はコスパの最適化が求められますね。

阿部 吉雄氏 そもそも大規模修繕工事を「今そのタイミングで」する必要が本当にあるのかという問題もあります。建築後12年経ったからやらなくてはならない、15年後では遅すぎるという意見もありますが、建物によって劣化の度合いが違います。

幹線道路沿いで振動が多ければ劣化しやすいですし、逆に日当たりの少ない閑静な住宅街の建築物は劣化しにくいです。もちろん新築の施工精度も影響します。ですから、工事をする前に建物の劣化状況を正確に調査することが大切です。

調査の結果、たとえば、南面と西面の高層階は劣化が激しいが、東面と北面は劣化が小さいという場合もあり、その場合に、東面と北面の工事を今すぐに行うべきかどうかは、マンションの管理組合が決めるべき問題です。

ところが「談合グループ」によって「全面の改修がすぐに必要」であるような報告書を見せられ、誘導されるケースが多いのが実情なのです。

予算は無限にあるわけではありませんから、無駄なものは排除するなど節約して、資産の有効活用をはかることはとても大切なことではないでしょうか。

管理会社からの陰湿な入札妨害

――タブーに触れていきますが、談合の実態は?

阿部 吉雄氏 私は『大規模修繕工事を必ず成功させる本』(幻冬舎)を執筆しましたが、本を読んだマンションの理事の方から工事の依頼や見積もり依頼が直接くることがあります。

その一方で、管理会社や設計事務所などから妨害が入ることもあります。弊社に対する悪口、たとえば弊社の資本金は8,000万円ですが、「あの会社は10万円しかない」など、嘘の情報を管理組合に吹聴されることなんて珍しくありません。

マンションの理事会から書類提出を求められることもありますが、管理会社の妨害で提出期限に間に合わないタイミングで打診されることもあります。「とても間に合わない」と連絡すると、管理会社は理事会に「辞退しました」と伝えてしまう。弊社から「辞退する」など一言も発していないのに・・・。

当社が排除されると「談合グループ」の関係者から「わかったか? お客様からの直接の紹介で参加してもこうなるんや。業界にはルールがあるんやからワシらを通さんかったら受注するのは無理やで。ウチの下請けで、紹介料や手数料を払わな工事なんてできるわけがないんや」などと言われたこともありますね。

結局、マンションの大規模修繕工事は、管理会社やコンサルタントなどの「談合グループ」が既得権益を守るために、新規参入業者を妨害しているケースが非常に多いように感じます。もちろん全部というわけではありませんが。

――今後も談合は無くならない?

阿部 吉雄氏 私は、無くならないと思っています。「談合グループ」が受注までの大きな流れを作りますから、談合によって価格が高騰すると分かっていても、流れに逆らうことは大きなエネルギーが必要ですし、それに個人のお金のムダ遣いではなくマンション全体のムダ遣いなので、なかなか危機感が高まらない印象を受けます。

大規模修繕工事には適正な価格が存在しますが、談合が行われると「適正価格」よりも3割から4割、ひどい時で2倍とか3倍もの価格に高騰します。特に関東圏や関西圏などの都市部に見られる傾向ですが、一部の管理会社・コンサルタント・施工会社などの「談合グループ」が結託して権謀述数をめぐらせているからです。

もちろん、高い工事価格を支出しても微動だにしないほど潤沢な予算のあるマンションであれば問題はありませんが、多くのマンションではギリギリの予算の中で長期修繕計画を立てていますから、今は良くても次とかその次の大規模修繕工事では予算が足りないという事態が発生するのです。

いつの日か「このままではまずい。修繕積立金が上がり、資産価値も落ちる」ということに直面し、このまま管理会社や設計事務所、コンサルタントなどの「談合グループ」に搾取されていては、とんでもないことになる、と多くの人が危機感を抱くようになれば、山が動くような気がします。

まずは、マンションの大規模修繕工事の世界には、未だに談合が存在し、工事に関係する多くの利害関係者が、修繕積立金を虎視淡々と狙っているという実態を広く知っていただけたらいいですね。

現場監督、主婦、役員、AIの4段階の検査体制

――話は変わりますが、施工管理はどのように進めている?

阿部 吉雄氏 施工管理の弱点は、現場監督にすべてを任せている点にあると思います。

品質管理においては、いろんな視点が必要ですから、「アナログ的な検査の強化」と「デジタル的な検査の導入」の2本柱で進めています。アナログ検査は3つの段階を踏むのですが、その第一段階として、工事にそれほど詳しくない主婦がチェックする女性検査員の制度があります。

マンションの居住者は主婦の方が多く、主婦目線も重要ですし、女性検査員が現場に訪れると、住民の方が気になる箇所を、女性検査員に相談されるケースも多いので、住民とのコミュニケーションも円滑になっています。

第一段階として主婦目線でどこが悪いのか、気になる点をチェックして、その部分を修正し、その次に第二段階として現場監督がチェックして、最後に第三段階として私や役員がチェックを重ねていきます。アナログ的にはトリプルチェックをしていますね。

さらに、赤外線カメラで工事前の写真を撮影し、悪いところをチェックします。コンクリートやモルタルが浮いているところは、暖色系の反応が出ます。

工事終了後は同じ場所を同じ角度で撮影し、それが完全に直っていればすべての箇所が同じ色の反応になりますので、それをすべての箇所で撮影し、住民の皆様に写真をお見せすることで、劣化箇所が直っていることを確認してもらいます。これらはAIで解析しており、このAIについては当社が特許を出願している技術です。

従来は、現場監督一人に任せていたチェックを、女性、役員、AIも含めた4つの検査体制で臨んでいるのが、品質管理の特徴です。

“部活動的”教育システムで技術伝承

――職人不足にはどう対応されている?

阿部 吉雄氏 いままで見向きされていなかった人材を発掘することが大切だと思います。多くの施工会社は、職人がいないと経験者の募集を積極的に行いますが、それは多くの施工会社がやっていますし、人と同じことをやっても上手いくわけありません。それに職人の取り合いになるだけで、職人の絶対数が少ないという問題については何の解決にもなりません。

弊社では、定時制の高校生など未経験者の育成に積極的に取り組んでいます。私の中学・高校時代のラグビー部の先輩が、定時制高校の教師をつとめているのですが、定時制高校の生徒のなかには、母子家庭などの理由で生活が厳しく、昼間はコンビニ等で働こうとしても時給が安いため、なかなか生活が楽にならない子もいます。弊社にはそういった家庭を支えてお母さんを楽にさせたいという若者が集まっています。

余談ですが、建設業界はしっかりとした縦社会ですから、社会人としてのマナー、早く起きる習慣、先輩への挨拶やホウレンソウ、怒られても前向きに改善していく、といった社会人としての基本姿勢が身につくことも大きな財産のようです。

3年間みっちり弊社で働いて社会人として巣立っていくのですが、一流企業の工場などで高い戦力になっているようで、高校の先生方から感謝されることも多いですね。

――育成については。

阿部 吉雄氏 ペンキ職人は、一人前になるには10年かかると言われています。なぜ10年かといえば、覚えることも多いですし、プロ意識を持つことや覚悟を決めるまでに時間がかかるからです。前者については「ハケ」や「ローラー」などの道具や使用材料を最小限にして覚える量を減らしながら、学習塾のように昼休みにテストを繰り返すなどして取り組んでいます。

後者の「意識」や「覚悟」の部分については、できるだけ「失敗させる」ようにしています。作業には「失敗したら致命的」なものと「修正が利くもの」があります。

大規模修繕工事では、仕上げでの失敗は致命的ですが、それより前工程であれば仮に失敗しても修正が効くものもあります。「やらかした」って反省している未熟な職人たちは、リカバリーする先輩の背中を見ながら、責任や自覚や向上心が芽生えているようです。

――部活動のような指導方法ですね。

阿部 吉雄氏 私は、中学・高校とラグビー部に所属していましたが、ラグビー強豪校は、3年生が卒業してもその後輩が今度は活躍するというサイクルが続きます。伝統校はずっと強豪校なのです。これは組織文化が根付いているからではないでしょうか。

大規模修繕工事のメインは、「塗装」「防水」「シール」「補修」の4業種です。この仕事に関して、1年間である程度覚えるように指導したら、次は2年生が1年生を教える、さらに3年生が2年生の足りない部分を教える、そして、さらにその上には30代から60代までのさまざまな年代の技術者がいます。

年配の技術者が工事全体をマネジメントし、馬力が必要な作業は若手が活躍するなど適材適所で能力を発揮しながら、組織文化に花が開いているように感じています。

技術の伝承は、年配から若手まで様々な年代の作業者が、同じ作業現場の中で、同じ目標に向かって進んでいくなかで受け継がれていくものと思いますが、そこに部活の要素も取り入れていることが弊社の強みではないでしょうか。

マンションの入居者は管理会社に管理を委託しているわけで、その管理会社の責任の元修繕計画や施工業者の選定を行うわけだから、それを談合と言うのは違う気がする。入居者は管理費が高いと感じたら出て行くなりそもそも入居しないなりの対抗手段があるわけで、予算が合わなくて困るのはどちらかと言うと管理会社