「架台」とは、重量物や設備を支えるための土台となる架構を指します。設備とは独立した構造物で、柱や梁で構成された骨組みが一般的です。

この記事では、建築における架台の役割、種類、設計・施工における注意点まで、架台に関するあらゆる知識を徹底解説します。

架台とは

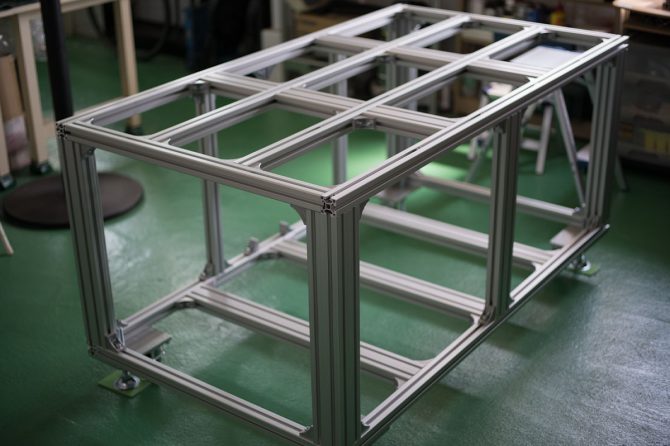

架台とは、読み方は「かだい」と言い、重量物や設備を支えるための土台となる重要な架構のことです。

架構とは、柱や梁などの部材を組み合わせて作られる骨組みを指します。建設現場では、「かだい」もしくは「がだい」と呼ばれます。

架台の役割

架台の主な役割は、重量物や設備を支えることです。空調機やサーバー、分電盤、制御盤など、様々な設備を支えるために架台が使用されます。架台は、設備の重量を地盤に伝え、安定性を確保します。

また、地震や風などの外力から構造物や設備を守る役割も果たしているほか、構造物や設備の荷重を分散させる役割も果たします。

架台とラックの違い

架台とラックは、どちらも荷物を支える構造体ですが、構造と用途に違いがあります。

架台は、柱と梁で構成される骨組みで、重量に強いことが特徴です。

一方で、ラックは英語で棚を意味し、箱型の構造になっており、軽量のものを設置する際に利用されることが多いものです。

主な架台の種類は3つ

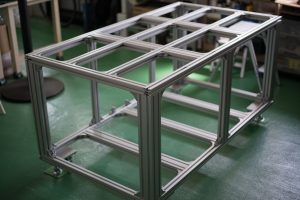

架台は、設置場所や用途によって様々な種類に分類されます。主に、「ステンレス架台」「スチール架台」「アルミニウム架台」の3種類の素材が使用されます。

それぞれの素材は、耐久性、コスト、重量、加工性、景観などにおいて異なる特徴を持ち、最適な架台選びにはそれぞれのメリットとデメリットを理解することが重要です。

ステンレス架台

ステンレスは錆びにくいため、海岸地域など塩害が懸念される場所や、酸性雨の影響を受けやすい地域でも長持ちします。また、錆びにくいため、定期的な塗装や錆び落としなどのメンテナンスが少なく済みます。十分な強度も持つため、重量物にも使用できます。

一方で、重量があり強度が高い分、加工が難しいため、施工性に劣ります。また、値段も高く、リサイクルができない点はデメリットです。

初期費用は高くなりますが、長寿命でメンテナンスの手間が少ないため、ランニングコストを抑えることができます。

スチール架台

スチールは、安価ですがステンレス同様に重量があり強度が高いため、初期費用を抑える際には大きなメリットがあります。

一方で、錆びやすいため、メッキ処理などを行わなければならず、それでも定期的なメンテナンスが必要になります。

アルミニウム架台

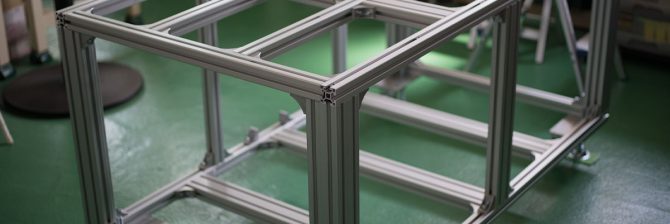

アルミニウムはステンレスやスチールよりも非常に軽量なため、施工が容易で、屋根上設置などにも適しています。また、他の素材と比べて安価なことも大きなメリットです。

さらに、ステンレスほどではないものの、錆びにくいため、比較的メンテナンスの手間が少なく、かつリサイクルが可能なことも特長で、施工性と環境への配慮を重視する場合には最適な選択肢です。ただし、他の素材と比べて、強度が劣るため、設計や施工には工夫が必要です。

架台の構造と設計における注意点

架台は、柱、梁、ブレースなどの部材を組み合わせた構造体です。これらの部材がそれぞれ役割を果たすことで、架台全体の強度と安定性を確保しています。架台の形状は、用途や設置場所、荷物の重量などによって異なります。

また、架台設計は、安全性と経済性を両立させることが重要です。架台にかかる荷重を正確に計算したり、荷重に耐えられる強度を持つ材料や適切な板厚を選択することが大事です。

架台全体の強度と安定性を計算して、安全かつ効率的に施工できる計画を立てることが求められます。

「施工管理求人ナビ」では建築施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。

⇒転職アドバイザーに相談してみる