オンライン3D点群処理ソフトの正式発売を開始

2019年10月に設立されたScanX(スキャン・エックス)株式会社(本社:東京都新宿区、代表:宮谷聡、ホン・トラン)は、オンライン3D点群処理ソフト「スキャン・エックスクラウド(以下、Xクラウド)の正式販売を9月17日から開始した。

クラウドの特長は、一般的なネット環境があれば、どこからでもブラウザ上で高度な3D点群データのアップロード、処理をスピーディに行える点にある。月額29,800円という安価なライセンス料金設定もウリの一つだ。

スキャン・エックスとはどういう会社なのか。Xクラウド開発にはどういう意図があるのか。Xクラウドの誕生によって、日本の3Dソフトウェア市場はどう変わるのか。同社の宮谷共同代表に取材してみた。

【4/28 16:00~】”正治組 × スキャン・エックス”無料オンラインセミナーを開催!

建設会社などをターゲットにしたSaaSベンチャー

スキャン・エックスは、イスラエルのスタートアップAiroboticsでSLAMや3D点群データ解析したキャリアを持つ2名のエンジニアが共同創業したSaaSベンチャーだ。Xクラウドによるプラットフォームビジネスのほか、ソフトウェア開発などを手掛ける。同社がフォーカスするのは、日本や海外の建設市場で、とくに中小の建設会社、測量会社などをターゲットにしている。

宮谷氏は日本人、トラン氏は、ベトナム人の両親を持つ香港生まれのオーストラリア人だ。同社社員数は7名(20年9月時点)で、日本人は宮谷氏のほか、2名(うち1名はインターン)。東京の本社のほか、トラン氏が在住するオーストラリアのブリスベンに支社を置く。

同社のコアバリュー(企業理念)は「Passion(情熱)」、「innovation(圧倒的な開発力)」、「Diversity(多様性の尊重)」、「Fearless(失敗を恐れない)」。とくに思い入れが強いのが多様性だ。「Diversity is advantage(多様性は強み)」が口癖になるほど、強く意識している。国籍や文化、宗教などにとらわれず、良いモノをつくって、世界中に届ける企業風土づくりにこだわる。

日本の建設向けソフトウェアは高過ぎる

スキャン・エックスの宮谷聡共同代表は、建設業界での3D点群データを巡る状況をこう概観する。

「日本の建設業界でも近年、TLS(Terrain Laser Scanner)やMMS(Mobile Maping system)、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)などを用いて取得した3D点群データを使った現場施工管理が普及しつつある。普及の理由の一つが、3D点群データ取得に必要となる機材のコストダウンだ。最近では、LiDAR(Light Detection and Ranging)を搭載しているガジェットも登場するなど、大幅にコストが下がってきている。写真や動画と同じように、誰でも3D点群データを取得できるようになる時代が来つつある」

その一方、i-Constructionを掲げ、ICT化を進めたい建設業にとっては、これ以上ない追い風だが、それにうまく乗り切れない状況もある。

「確かに、3D点群データを取得するためのハードのコストは下がった。ところが、そのデータを処理するソフトウェアなどは高額なままだ。世界的にもまだ安くなったとは言えないが、日本は高過ぎる。さらに、ユーザーには高スペックなPCなどのワースステーションの構築も必要で、一式揃えると、数百万円に上ることもある。ユーザーインターフェースが難解なのも問題だ。使いこなすには、マニュアルを読み込んだ上で、それなりのトレーニングも必要になる。規模の小さな建設会社にとって、これらのハードルは高い」

つまり、ハードはコストダウンが進んでいるのに、ソフトウェアは進んでいない。これが宮谷共同代表の見立てになる。「この課題を解決したい」。これがXクラウド開発の原動力だった。

月額29,800円で価格破壊ねらう

開発されたXクラウドには、3つの特長がある。1つ目がコスト。月額29,800円(初期費用、保守費用なし、1プロジェクト50GBで10プロジェクトまで)というリーズナブルなライセンス料金設定だ。

この料金設定について、宮谷共同代表は「価格破壊をねらった」とサラリと言ってのけた。とは言え、無謀な設定をしたわけではなく、「海外の3D点群解析ソフトウェアの相場を基準にした」ものだ。

「それでも、日本の顧客からは『安いね』と驚かれる」と言う。この点、「日本の既存のソフトウェアの料金設定がそれだけ高いということだ。日本が遅れているのか、ガラパゴス化しているのかどちらかだと思っている」と指摘する。

ブラウザ操作なので、どこでも操作可能

2つ目が作業環境のシンプルさ。ブラウザのみで解析処理ができる。対応するブラウザはGoogle ChromeまたはFirefox。ハイスペックなPCなどのワークステーションを構築する必要がないため、一般的なネット環境さえあれば、自宅や外出先などどこでも操作可能だ。ファイルフォーマットは、PTX、PLY、E57、BIN、TXT、XYZ、LAS、LAZに対応する。

気になるのは処理速度だが、「処理に必要な時間は、インターネット回線の速度に大きく左右されるが、ざっくり言えば、YouTubeが視聴できる環境があれば、データ量が1~5GBなら30分程度で処理できる。今のところ、最大50GBまで対応しているが、50GBでも、6~12時間で処理は完了する」と話す。

【4/28 16:00~】”正治組 × スキャン・エックス”無料オンラインセミナーを開催!

自動でフィルタリング、ノイズ除去

そして3つ目が、わかりやすいユーザーインターフェース。わかりやすさの基準は人によって異なるが、Xクラウドには、画面に表示された指示に従うだけで、解析処理を行える。3D点群データをアップロードする場合、まずプロジェクト名、日時などを打ち込む。次に建物や樹木の分類設定、ノイズ除去などの設定を行ったら、アップロードする。基本的にこの4つのステップのみだ。

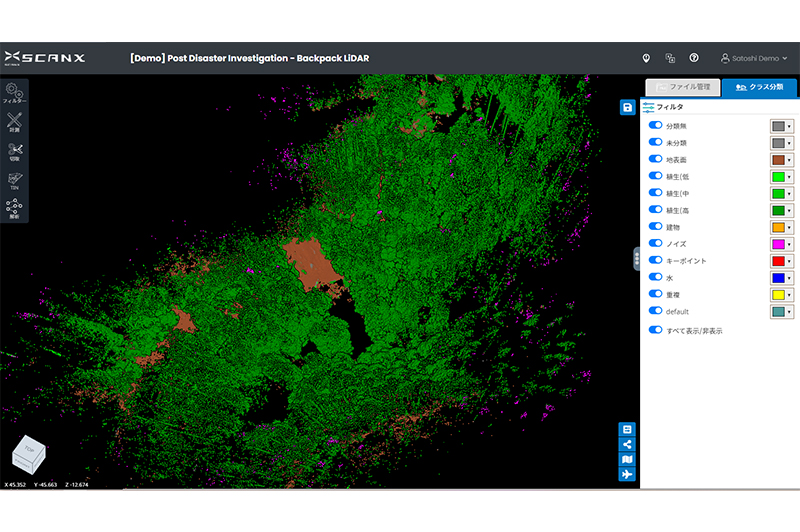

アップロードしたデータは、ブラウザ上で、自動で樹木などのフィルタリングが可能。断面図などの表示はもちろん、ノイズ除去、メッシュや等高線の生成などもできる。建物や樹木などの分類設定では、地面だけを自動抽出する機能が実装されている。「地表面や樹木などを自動で分類できるのも強みの一つだ」と言う。

「3D点群データ処理で一番時間がかかるのが、ノイズなどのゴミとり。この労力をできる限りなくすのが、このソフトウェア開発で最も重視したポイントの一つだ。弊社としては、日中に現場で3D点群データを取得して、夕方にクラウド上にデータを突っ込めば、翌朝にはゴミとりなどの処理が終わっているという作業モデルを目指している」と言う。

ブラウザ上で操作するためには、数十GBはザラな点群データを圧縮する必要がある。これについて「今回開発した圧縮技術は、Xクラウドを支える主要技術の一つだ。点群を減らさず圧縮するにため、様々な工夫をこらしている」と明かす。

ライセンス制限によるシバリがない

Xクラウドへのログインも至ってシンプル。スキャン・エックスのHPにアクセスし、メールアドレスとパスワードなど必要事項を登録すれば、すぐに使える。アップロードが完了すると、登録したメールアドレスに自動で通知を送る機能もある。

アップロードしたデータの共有も容易だ。既存の方法では、大容量データ共有サービスに別途アップロードした上で、リンクを共有する必要があるが、Xクラウドでは、共有ボタンを押すだけで、リンクを共有できる。「例えば、水害などの被災現場の3D点群データなどは、現状把握のため、一刻も早く多くの人々と共有したいデータだが、ボタンを押せば一瞬で共有することができる。一見地味な機能だが、大きな強みの一つだと思っている」と言う。

新たにブラウザを開けば、1台のPCで複数のプロジェクト操作も可能。また1つのライセンスを取得し、メールアドレスを共有すれば、複数のPCで複数人が同時作業することもできる。既存のソフトウェアの中には、1つのライセンスにつきインストールできるのはPC1台のみというシバリがあるソフトウェアもある。この場合、1台のPCを複数人が取り合うという状況が発生するが、Xクラウドでは、そういうことはありえない。

スーパーゼネコンも無人施工でコラボ中

Xクラウドの開発にあたっては、建設会社や測量会社、損害保険会社などにβ版を試験導入してもらい、定期的なフィードバックを受けながら、改善を重ねてきた経緯がある。「実際の現場で使えるモノ」をつくるためのコラボだ。「日本の顧客は、海外では求められないような細かいことを求めてくる傾向がある。それ自体ありがたいことだ。弊社のエンジニアには海外の人間が多いので、顧客とエンジニアとの間をしっかりブリッジするのが、私の重要な役割になる」。

コラボで言えば、スーパーゼネコンとも、無人化施工に関する技術開発についてここ2、3年来コラボしている。「その内容については言えないが、かなり画期的なプロジェクトを進めている。無名のベンチャーにとって、スーパーゼネコンとのコラボは大きな意味がある」と言う。

Xクラウドには開発段階であえて落とした機能もある。その一つが、帳票出力機能だ。「Xクラウドは、他のソフトウェアにはできない機能を特化させることを優先して開発してきた。帳票出力などの開発は難しいことではないが、差別化要素にはならないと判断した。だから、意図的に実装を後回しにしている。徐々にユーザーのワークフローに溶け込ませるという開発戦略の一環だ」。一旦後回しにしたが、同社では現在、図面と3Dスキャンデータを重ね、出来形管理するi-Constructionに準じた帳票出力システムを開発中で、実装される日は遠くない。

「弊社のウリは技術力。顧客のニーズがあるモノは、積極的に開発していき、シリーズ化していきたい。弊社の現在の資金体力的には1つのプロダクトが精一杯だが、ファーストステップに過ぎない。可能な限り、現場の課題解決に応えられるプロダクトを世の中に出していきたい」と力を込める。

日本で実績を積み、いずれ世界で戦いたい

「3D点群データのポテンシャルはスゴイものがある。いずれ林業や建築などにも手を広げたいと考えている」と明かす。

林業について言えば、この業界では現在、林野庁が「スマート林業」を打ち出し、ICT化による森林の可視化による効率経営を目指している。逆に言えば、従来の林業は効率が悪かったことを物語っている。「従来の森林台帳のつくり方は、例えば、10haの山の場合、1haの木の数を数えて、それを10倍するというもので、不正確際まりないものだった」と指摘する。

ここに3D点群データを入れれば、ピタリとハマる。建設現場では除去対象となる樹木データだが、林業向けに、逆に樹木データを1本ずつ抽出。直径や樹高、樹冠などを自動計測した上で、森林台帳としてアウトプットする機能も開発中だ。「林業は、テック系ベンチャーがあまりフォーカスしない業界だが、どの情報を抽出するかが違うだけで、3D点群データの活用という意味では、建設業などと本質的な違いはない」と話す。

「弊社のメインの市場はあくまで地域の建設業だ。そしてここはブルーオーシャン。いくらでも入り込む余地がある。アーリーアダプターが思った以上にいたのは、嬉しい誤算だった。日本で実績を積んだ後は、いずればグローバルに戦いたいという思いがある。世界的には『メイドインジャパン』のブランド力はまだまだ強いのだから」と目を輝かせる。

酒豪の遺伝子を持つ男

最後にざっと、宮谷さんのキャリアをまとめておく。

宮谷聡さんは宮崎県延岡市出身。小さい頃から天体観測が趣味で、宇宙飛行士になるのが夢で、東京大学の航空宇宙工学科に進学する。大学では、JAXA(宇宙航空研究開発機構)との共同研究として、小惑星探査機はやぶさ2プロジェクトに携わった。

宮谷 聡さん(スキャン・エックス株式会社共同代表CEO)

「宇宙航空業界はアメリカやヨーロッパのほうが進んでいる」ということで、ISAE-SUPAERO (Institur Supérieur de l’Aérpnautique et de l’Espace)というフランスの大学院に留学。フランス本社のAirbus(エアバス)に入社する。エアバスではドローンプロジェクトに携わった後、シリコンバレーのAirware、イスラエルのAiroboticsなどのスタートアップに移籍し、TLS、レーザースキャナーなどのソフトウェア開発プロジェクトに関わった。

Airoboticsで香港生まれのオーストラリア人で、GISデータ分析の専門家であるホン・トラン氏と出会い、2019年10月、トラン氏と共同でスキャン・エックスを設立する。

スキャン・エックス設立後、日本各地を飛び回りながら、ソフトウェア開発も行う多忙な日々を送っている。顧客からは「宇宙航空工学出身なのに、なんで建設業に来たの?」としばしば聞かれるが、「スキャンする範囲が数千kmか数m違うだけで、やることは地球も建設現場も基本的には同じ。3Dデータを扱うという点では、業界の違いをあまり意識したことはない」と言う。

好きな言葉は「Pressure Creates Diamond(宮谷氏による意訳:人はプレッシャーによって成長する)」。もともとあまりプレッシャーを感じるタイプではなかったが、スキャン・エックスの代表になってからは、すべて自分の責任になるので、「プレッシャーを感じることが増えた。失敗もした。その分、自分が成長したと感じることが多くなった」と言う。

これは余談だが、宮谷さんは「どんなに酒を飲んでも、酔わない」らしい。かなり飲むと顔は赤くなるが、酔っ払うことはないそうだ。宮谷さんだけでなく、家族全員あまり酔わないと言う。酒豪の遺伝子を持った一族のようだ。

【4/28 16:00~】”正治組 × スキャン・エックス”無料オンラインセミナーを開催!