ライセンス制限によるシバリがない

Xクラウドへのログインも至ってシンプル。スキャン・エックスのHPにアクセスし、メールアドレスとパスワードなど必要事項を登録すれば、すぐに使える。アップロードが完了すると、登録したメールアドレスに自動で通知を送る機能もある。

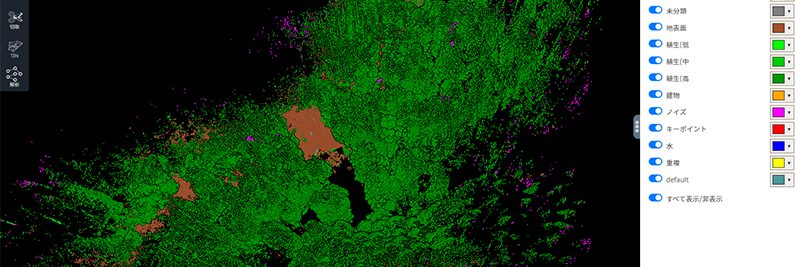

アップロードしたデータの共有も容易だ。既存の方法では、大容量データ共有サービスに別途アップロードした上で、リンクを共有する必要があるが、Xクラウドでは、共有ボタンを押すだけで、リンクを共有できる。「例えば、水害などの被災現場の3D点群データなどは、現状把握のため、一刻も早く多くの人々と共有したいデータだが、ボタンを押せば一瞬で共有することができる。一見地味な機能だが、大きな強みの一つだと思っている」と言う。

新たにブラウザを開けば、1台のPCで複数のプロジェクト操作も可能。また1つのライセンスを取得し、メールアドレスを共有すれば、複数のPCで複数人が同時作業することもできる。既存のソフトウェアの中には、1つのライセンスにつきインストールできるのはPC1台のみというシバリがあるソフトウェアもある。この場合、1台のPCを複数人が取り合うという状況が発生するが、Xクラウドでは、そういうことはありえない。

スーパーゼネコンも無人施工でコラボ中

Xクラウドの開発にあたっては、建設会社や測量会社、損害保険会社などにβ版を試験導入してもらい、定期的なフィードバックを受けながら、改善を重ねてきた経緯がある。「実際の現場で使えるモノ」をつくるためのコラボだ。「日本の顧客は、海外では求められないような細かいことを求めてくる傾向がある。それ自体ありがたいことだ。弊社のエンジニアには海外の人間が多いので、顧客とエンジニアとの間をしっかりブリッジするのが、私の重要な役割になる」。

コラボで言えば、スーパーゼネコンとも、無人化施工に関する技術開発についてここ2、3年来コラボしている。「その内容については言えないが、かなり画期的なプロジェクトを進めている。無名のベンチャーにとって、スーパーゼネコンとのコラボは大きな意味がある」と言う。

Xクラウドには開発段階であえて落とした機能もある。その一つが、帳票出力機能だ。「Xクラウドは、他のソフトウェアにはできない機能を特化させることを優先して開発してきた。帳票出力などの開発は難しいことではないが、差別化要素にはならないと判断した。だから、意図的に実装を後回しにしている。徐々にユーザーのワークフローに溶け込ませるという開発戦略の一環だ」。一旦後回しにしたが、同社では現在、図面と3Dスキャンデータを重ね、出来形管理するi-Constructionに準じた帳票出力システムを開発中で、実装される日は遠くない。

「弊社のウリは技術力。顧客のニーズがあるモノは、積極的に開発していき、シリーズ化していきたい。弊社の現在の資金体力的には1つのプロダクトが精一杯だが、ファーストステップに過ぎない。可能な限り、現場の課題解決に応えられるプロダクトを世の中に出していきたい」と力を込める。