インフラドクターにかける、それぞれの思い

首都高グループなどが開発した「インフラドクター」については、すでに何度か記事にしてきたが、先日、「鉄道版インフラドクター」として、伊豆急行のトンネル(31箇所、約18km)の点検に実用化されることを知った。「鉄道版インフラドクター」の導入により、従来の検査に比べ、日数で約80%、コストで約40%の削減が可能になるという。

今回の実用化は、日本のインフラメンテナンスを大きく変えるきっかけになる可能性を秘めていると思われるが、当事者はどう考えているのか。ということで、東急株式会社、伊豆急行株式会社、首都高速道路株式会社、首都高技術株式会社の4者にお集まりいただき、実用化の意義、インフラドクターにかける思いなどについて、それぞれ話してもらった。

参加者

- 森 友峰さん

(東急株式会社 交通インフラ事業部戦略企画グループ新規事業担当 課長) - 岩瀬 祐人さん

(東急株式会社 交通インフラ事業部戦略企画グループ新規事業担当 主事) - 山田 岳文さん

(伊豆急行株式会社 運輸部 副部長 兼 技術課長) - 田沢 誠也さん

(首都高速道路株式会社 技術コンサルティング 部長) - 永田 佳文さん

(首都高技術株式会社 インフラドクター 部長)

生産性が従来の20倍以上向上

――インフラドクターとはどういうものでしょうか?

永田さん(首都高技術) インフラドクターはもともと、首都高速道路の構造物のメンテナンスをサポートするためにつくったシステムです。例えば、コンクリートに剥落の可能性が発生した場合、レーザーを使った3次元点群データで剥落箇所を検知することができます。

3次元点群データを使うことで、画像では検出できなかった微細な損傷なども検知することができます。この3次元点群データには、すべて緯度、経度、標高(x,y,z)の座標がプロットされており、照射することで、構造物の凹凸を表現することができます。この機能を使って、道路構造物のわずかな変状などを人が目で見てわかるように処理するものです。

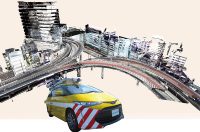

首都高グループが開発した「インフラドクター」(画像提供:首都高技術株式会社)

インフラドクターの開発を始めたのは6年ほど前です。首都高速道路には、橋やトンネル、土工部、建築物など多様な構造物があります。当時、首都高速の構造物のうち、建設から50年以上経過したものが10%を超えていました。さらに20年経つと、50年を経過したものが60%以上を占めることになります。われわれは、これを「老朽化」とは言わず、「高齢化」と言っています。インフラとしてまだまだ使えるからです。

ただ、使えると言っても、高齢化に伴う損傷は増えることが目に見えていました。また、将来的にインフラの点検メンテナンスを行う技術者が減っていくことも明白になっていました。インフラの高齢化に伴う損傷の増加、インフラメンテナンスに関わる技術者の減少に対応するのはどうすれば良いか。これらがインフラドクター開発の大きな理由でした。

――実際にインフラドクターを導入して、どうでしたか。

田沢さん(首都高速道路) 首都高グループでは、3年前の7月からインフラドクターを導入したわけですが、新しいシステムなので、当初は使い勝手が悪いところがありました。ただ、システムの扱いに慣れてくると、現場に行かずとも、図面と現場の状況を確認できるので、業務効率は飛躍的に向上していきました。

点検メンテナンスの担当者にヒアリングを行い、インフラドクター導入によって生産効率がどれだけ向上したか調査してみると、資料収集、現場確認のためリードタイムが大幅に短縮され、生産性は、従来のやり方に比べ、20倍以上向上したことがわかりました。

従来のやり方だと、緊急対応で現場に行く場合には、資料の収集や、道路管理者などとの協議などの準備時間が必要になり、現場確認まで含めて2日ほど要していました。インフラドクターを使えば、準備から現場確認まで正味0.2日で済みます。資料収集は、パソコンのボタンを押せばすべてのデータが一瞬で出てきますし、道路管理者などとの協議はそもそも不要だからです。

首都高速道路には、道路と鉄道線路が近接交差する箇所が数多くあり、現場で補修する場合などには、足場などを組むための測量を行う必要がありました。計画から測量までに1ヶ月ほどかかり、現場の図面作成までの作業を含めると、これまでトータルで40日間ほどを要していました。インフラドクターを使うと、これが一気に2日間まで短縮されることがわかりました。

インフラドクターは、これら以外にもいろいろな使い方があります。使い勝手を含め、まだまだ改良すべき点はありますが、首都高速道路としても、日々改良に努めているところです。

首都高さんのキーパトが線路の上を走ってる?映像見てびっくりです。

専門家と思っている人間が陥りがちな視野狭窄症。

頑張らなければと思いました。