求められる建設技術者のテクノロジー活用能力

施工の未来を変えていく新しいテクノロジーが次々登場している。3Dプリンターやクラウドコンピューティング、ロボット、ドローン、ビッグデータ、IoT、AI、VRなどのハイテクノロジーが施工分野に積極的に進出してきているのだ。

おそらく現場で多忙な建設技術者の中には、上述したテクノロジーを自分とは無縁と考える人もいるはずだ。私の経験上、アルファベット表記を口にしただけで現場担当者にそっぽを向かれることは多い。だが、これからの施工現場はテクノロジーと無縁であるわけにはいかない。テクノロジーは間違いなく現場に広がっていくし、これからの建設技術者にはテクノロジーを活用していく能力が求められる。

そこで今回はテクノロジーの到来に向けての予備知識をつけるために、各々のテクノロジーの概略をざっくり説明する。

BIM / CIM

BIMはビムと読む。Building Information Modeling (ビルディング インフォメーション モデリング)の頭文字をとったものだ。CIMはシムと読む。Construction Information Modeling (コンストラクション インフォメーション モデリング)の略である。両者は似たような概念なのだが、細かく言うと異なる。しかし今の所はBIMは建築向け、CIMは土木向けとだけ覚えておいてほしい。

BIM / CIMはどちらも3次元設計を意味する。3次元は3Dと略されることが多いので、この記事でも以下は3Dと略す。図面は通常紙、つまり2次元(2D)で描かれる。だが知っての通り、立体の物を平面で描かれると完成形のイメージが湧かないことも多い。一番よくあるのは、完成形のイメージが設計者と施工者で食い違っているケースで、「思っていたのと違う」ということが2Dだとよく起こる。これを解消するのに有効なのが3Dである。3Dであればイメージが食い違うことは起こらない。また設計者側も自分のイメージと自分で描いた図面が異なっていることに気付きやすい。

また建築物の設計は意匠、構造、設備と分かれて設計されることが多い。これらの図面が合わさった時に干渉や取り合いが発生するのだが、2Dだとその検証は人が行うため見落としも多い。その結果、現場で初めて干渉に気付き、設計変更を余儀なくされるケースはしょっちゅうある。私自身の経験でいえば、本当にしょっちゅう起こるので設計者に怒りすら覚える。

だがBIM/CIMはこれらの問題を解消してくれる。3Dであれば人の目でも干渉が見抜きやすい上、コンピュータで自動で干渉をチェックする機能もあるからだ。また2Dと異なり、図面の不整合も起こりにくい。そのため現場での出戻りが少なくなり、工期も短縮できる。

クラウド(クラウドコンピューティング)

クラウドとは英語で雲のことである。これはインターネット上の直接目に見えないコンピュータを使うテクノロジーのことで、使ってはいるものの実体がないため、雲(クラウド)と呼ばれるようになった。

クラウドは今や色々なところで浸透しているので聞いたこともある人がいると思う。また意識せずにクラウドコンピューティングを利用している人も多いはずだ。例えば、もしあなたがスマホで音楽を聞いたり、YouTubeで動画を見ていたら、あなたはクラウドコンピューティングを利用している。楽曲も動画もインターネット上のコンピュータで管理されており、必要に応じてダウンロードやストリーミングという技法で配信している。

では、クラウドがどのように施工を変えるのか。まずは図面や書類の管理である。これまで図面を渡す時どのようにしてきただろうか。紙で手渡し、USBで保存、大容量メール便などのサービスによる送付。恐らく多くの人はこれらのいずれか、あるいはこの全てを利用している。

この結果、私たちは以下のようなリスクを負っている。

- 図面をなくす

- 最新の図面がどれかわからない

- 図面が差し代わったことに気づかない

このようなリスクは私たちを常に不安にさせている。例えば、図面の入った書類やバズーカを持って、酔っ払ってはいけない。タクシーの中に置き忘れるかもしれないからだ。またポケットの中にUSBを入れたままにしておけない。どこかでなくすかもしれないし、間違って入れたまま洗濯してしまったら大変なことになる。さらに図面が最新なのかどうかは定期的にチェックしなければいけない。気づかないうちに変わっていたら大変なことになる。また元請けやサブコンの担当者が図面が最新かどうかちゃんとチェックしているのかも心配しなければならない。現場監督が最新の図面を持っているかどうかわからないし、仮に現場監督がそれを知らないまま施工をしたら、責任は施工した側が受け持たなければならないかもしれない。

このような不安をクラウドなら解消できる。なぜならクラウドはインターネット上で最新の図面と繋がっているからだ。紙やUSBで手渡しする必要もないし、最新の図面はいつでもクラウド上にあるので、現場監督が気づかなくても、施工者が先に気づくことができるかもしれない。

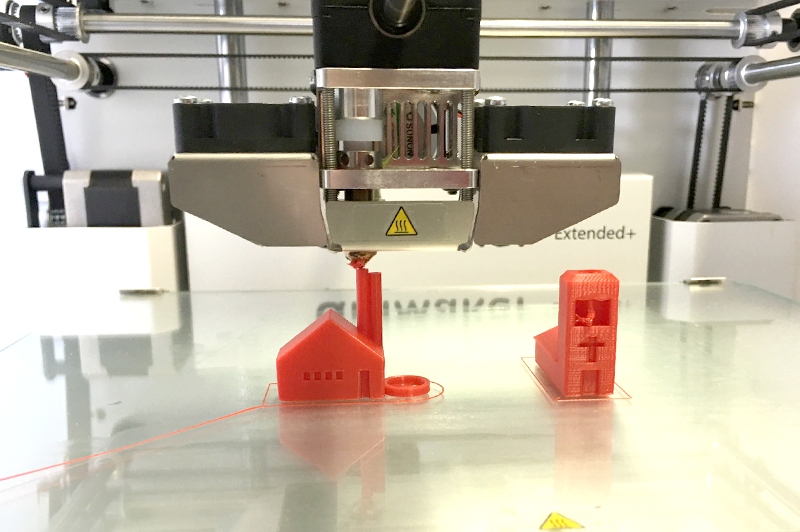

3Dプリンター

3Dプリンターとはその名の通り3Dで印刷してくれるプリンターのことだ。文字通り立体のものが印刷されて出てくる。多くの3DプリンターはABS樹脂やPLA樹脂といったプラスチックを原料に印刷するが、最近では金属やセメントもプリントできるものがある。そんな高度なものうちでは導入できないと思うかもしれないが、プリンター自体はAmazonで3万円ほどで購入できる。

3Dプリンターがあれば、上述したBIM/CIMなどの3Dモデルを印刷することができる。あらかじめ建造物を印刷しておけば、コンピュータの画面に慣れていない人でも全体像を理解しやすくなるし、複雑な取り合いがある部分を印刷すれば施工もしやすくなる。

また欧米ではセメントで出力できる大型の3Dプリンターを使って、躯体そのものを印刷するという実験的な試みも行われている。これはまだ実験段階だが、将来的にはコンクリ打設をロボットで自動化できるようになるだろう。

ドローン

ドローンは土木でも一般的になってきた。いわゆるラジコン飛行機のようなものだが、センサーやカメラを搭載することで施工への活用が可能になった。3Dスキャナーと呼ばれる3D計測器を搭載したドローンは広範囲の地理データを取得するのに便利だ。

またカメラを搭載したドローンは人間が目視で確認することが難しい場所の確認に大いに力を発揮する。橋脚のように人が降りて確認することが困難な場所や、屋根などの点検が楽になる。

さらに将来ドローンの技術が高まれば、ドローンを使って物を運ぶことが可能になる。例えばこれまで重機を利用しなければ運ぶことができなかった物をドローンが運べるようになれば、重機の稼働が少なく済むようになり、かつ作業範囲を狭くすることもできるかもしれない。

ロボット

ドローンもロボットのひとつなのだが、現在のロボティクスの発達は物理的な作業が発生する現場に非常に有効な手段だ。

まずこれまで人が搬送していたものはロボットに任せることができるようになる。一輪車の代わりに、ロボットがセメントを運ぶ日はそう遠くはない。またロボットが必ずしも自立して動く必要はない。例えば人間にかかる負荷をロボットがアシストすることも可能だ。重たいものを運ぶのにロボットが筋肉をサポートすることで負荷が軽減されれば、作業員の負担も減り、作業効率は上がるだろう。

また溶接や塗装といった、すでに製造業でロボット化が進んでいるものは、今後現場にも浸透してくる。これまで現場のロボット化が進んでこなかった背景には現場が一時的で、変則的なものであることが理由だが、ロボットのモビリティ化が進むことで、一時的で変則的な作業にもロボットを適用できるようになる。

ビッグデータ、IoT、AI

ビッグデータ、IoT、AIの3つは個別のテクノロジーとして紹介されることが多いが、それぞれが巧みに連携している。まず言葉の説明から始めよう。

ビッグデータとは大量のデータのことだ。では大量とはどの程度のことなのかというと明確な定義は存在しない。ただ一つ言えることは人間が解釈するには多すぎるデータのことを指すのが一般的だ。例えば気象庁の天気データベースには、40年分の天気のデータが地域と時間ごとに蓄積されている。ちなみに1976年9月1日の東京の気温は27.7度だ。このようなデータを解析することで新しい知見を見いだすことができるというのがビッグデータの目指すものだが、そもそもデータを集めるにはセンサーが必要になる。

そこでIoTが出現する。IoTとはInternet of Thingsの略称で日本語ではモノのインターネットと訳されている。個人的にはこの日本語訳はあまり好きではない。モノのインターネットと言われても何のことだかさっぱりわからないからだ。個人的にはモノのネットワークという訳がぴったりくると思っている。それはさておき、IoTとはモノとモノがインターネットを介して繋がるという概念だ。ではモノとは何を指すのかというと、実は何でもいい。スイッチでもいいし、冷蔵庫でもいいし、センサーでもいい。

一番わかりやすいのはセンサーだ。今でも空調機にセンサーがついて温調が行われているが、このような軽装がインターネットに繋がりデータがやり取りされるところを想像してもらいたい。センサーはいろんなビルについているから、それらを全てインターネットにつなげれば都市全体、あるいは日本全体のエネルギー消費量を求めることができる。これを応用して、発電量を調整すれば発電に使われている石油を減らせるかもしれない。

現場であれば一番のデータの発生元は人だ。人のデータの活動量は現場の生産性を求める指標になる。市販されている活動量計から時間ごとの活動量を取得し、現場全体でどれくらいの活動量が発生しているかを求めれば、現場の作業量を定量化できる。例えば活動量を出面で割れば、一人当たりの生産性を求めることができる。これを日毎に分析すれば「夏の方が生産性が低く、秋の方が生産性が高い」とか気温の変化が生産性に与える影響を調べることができ、現場の環境改善に向けた取り組みを促進しやすくなる。

さらに、これらのデータをAIに持ち込む。AIはArtificial Intelligence (人工知能)の略称だ。AIは大量のデータを取得して関連性を導いたりする能力に長けている。一見関連性の見えないものの間に、新しい解釈を与えてくれるかもしれない。例えば「高所作業の安全性はコンクリートの打設量に反比例する」など、なぜかはわからないがデータからそのような関係性が導かれるというものもある。昔の人は経験的にこのような事例を知っていてことわざにもなっている。「風が吹けば、桶屋が儲かる」である。

テクノロジーを知ることでテクノロジーに寛容になる

新しいテクノロジーは受け入れられにくい。これは事実だ。新しいものは使われないし、従来のやり方の方が優れていると感じやすい。だが、予備知識があると人は多少寛容になれる。これを私は恐怖を克服すると表現している。新しいものは恐怖だ。何が起こるかわからないし、間違った操作をすればとんでもないことになるかもしれない。

私は家に初めてコンピュータが来た時のことを覚えているが、その時は電源のスイッチを押すだけで爆発するかもしれないと本気でヒヤヒヤしていた。だが、コンピュータを使っていくうちにそのような恐怖は消えていったし、コンピュータの仕組みを理解することで、その活用方法を考えることができるようになった。

全てのテクノロジーを完璧に理解する必要はないが、それが何かぐらいは理解しておくと新しいアイデアにつながる。ただ、そのためには新しい情報を随時仕入れていく必要がある。この記事が情報収集の一役になれれば幸いである。