マンション建設工事における支保工解体作業

マンションの建設現場でコンクリート打設が終わり、その強度が確認されると、支保工の解体が始まりますが、支保工解体作業で一番危険なのは、廊下部分などの端太角を外す時です。

廊下部分のPC受けの端太角は、大半がL=4mのものが使われており、

解体の手順としては、

- 中間のサポート3本ぐらいを先行して外す。

- 両サイドの2本を二人で同時に下げて荷重を抜く。

- サポートを倒さないように抑えながら脚立を登る。

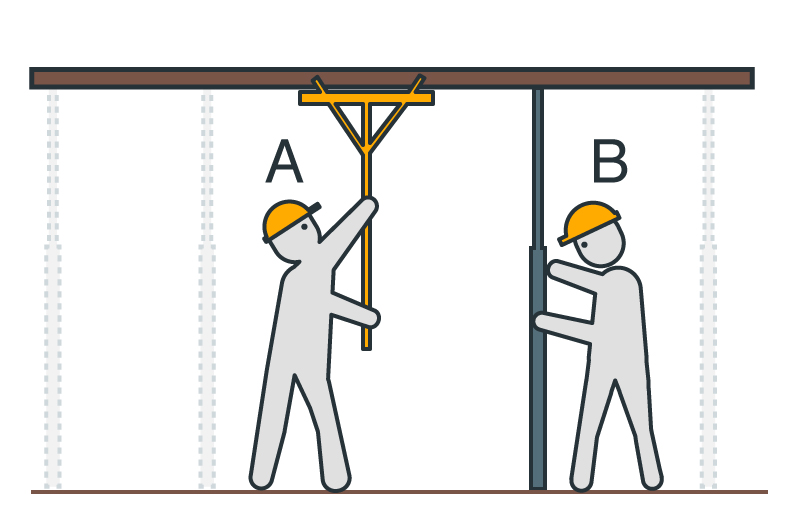

- 上部にセットしてある端太角を、【図1】のような姿勢で外す。

という流れになります。

【図1】マンション建設工事の支保工解体作業で一番危険な場面

ただし、この時、作業員二人の両手はふさがります。サポートを倒さないように抑えながら、端太角も同時に持って降ろすため、互いの呼吸が合わないとかなりの危険が伴います。

監督者の意識も低い「支保工解体作業」の危険性

この支保工解体作業に対する手順はほとんど業者任せであるため、監督者も特に危険とは思わない、という点が転落災害の要因であり、支保工解体作業の大きな落とし穴といえます。

近年のゼネコンの現場では、脚立使用時の事故を防止するため、全面的に禁止したり、許可制にしたりしていますが、それでも脚立を使用したい理由は、持ち運びが容易な点と、1度の使用時間が短いという2つのメリットが考えられます。

可搬式の伸び馬などでは、狭い場所を持ち運びするのには重すぎるし、脚部がきちんと開かないというデメリットがあります。

建物の外部には、垂直ネットが張ってありますが、外部への墜落は防げるものの、手摺より高い位置で身を乗り出して行うこの作業に対しては、脚立からの転落を防止するといった機能があるわけではありません。

支保工解体作業の危険と人工を減らすアイディア

そこで対策を練った結果、私は脚立を使用しない手順で、上部の端太角を外す方法を考えました。

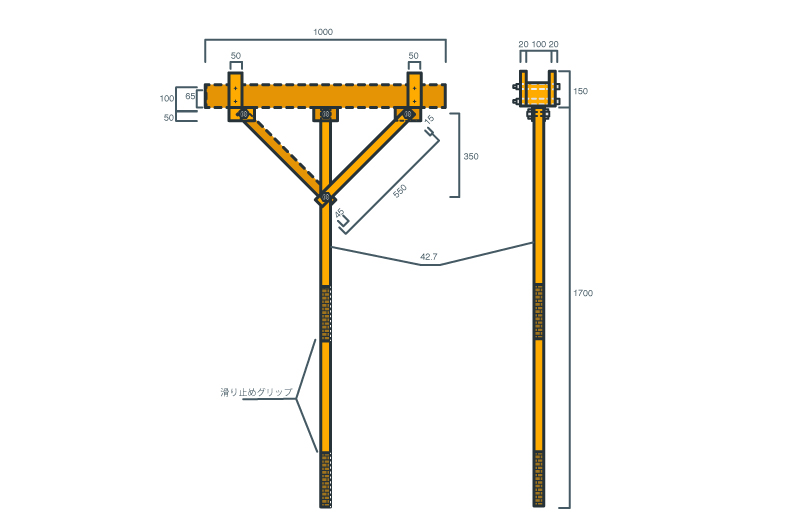

すなわち、L=1m程の端太角と桟木で、端太角受け(木製サスマタ)を作り、これを使用する方法です。

このアイディアによる作業手順は、次の通りです。

- 【図2】のように、端太角中央に近いサポートを1本残し、他のサポートを全て外す(端太角が落ちないように緩みを確認する)。

【図2】端太角中央に近いサポートを1本残し、他のサポートを外す

- 作業員Aは、サスマタを中央部分に合わせ、上に押し付ける。

- 作業員Bは残りのサポートを外す。

- 【図3】のように、作業員Aはゆっくりとサスマタを降ろしながら壁側を向き、サスマタを着地させ、壁に寄り掛ける。この時、作業員Bは倒れないように手を添える。

- 端太角をサスマタから降し、次に移動する。

【図3】ゆっくりとサスマタを降ろしながら壁側にサスマタを着地させる

以上のように、脚立ではなくサスマタを使用した結果、マンション廊下の支保工解体作業における無理な体勢での危険作業がなくなり、作業の標準化に成功しました。

作業時間を大幅に短縮し、コストも1フロアあたり4人工から2人工まで削減できました。

- 従来方法による支保工解体:1フロアあたり4人工

- サスマタによる支保工解体:1フロアあたり2人工

最後に、サスマタをアルミ材で製作するための図面も紹介しておきます。

■サスマタをアルミ材で製作するための図面

ぜひ適用できそうな支保工解体作業の時にご参考ください。

作業安全と効率を両取りできるアイデアは現場を知る人ならでは。

やはり経験から得られるものは大きいですね。