大東建託株式会社は、2023年4月から女性施工管理職向けに新たな職種転換制度を導入し、長く働き続けられる職場環境づくりを促進する。

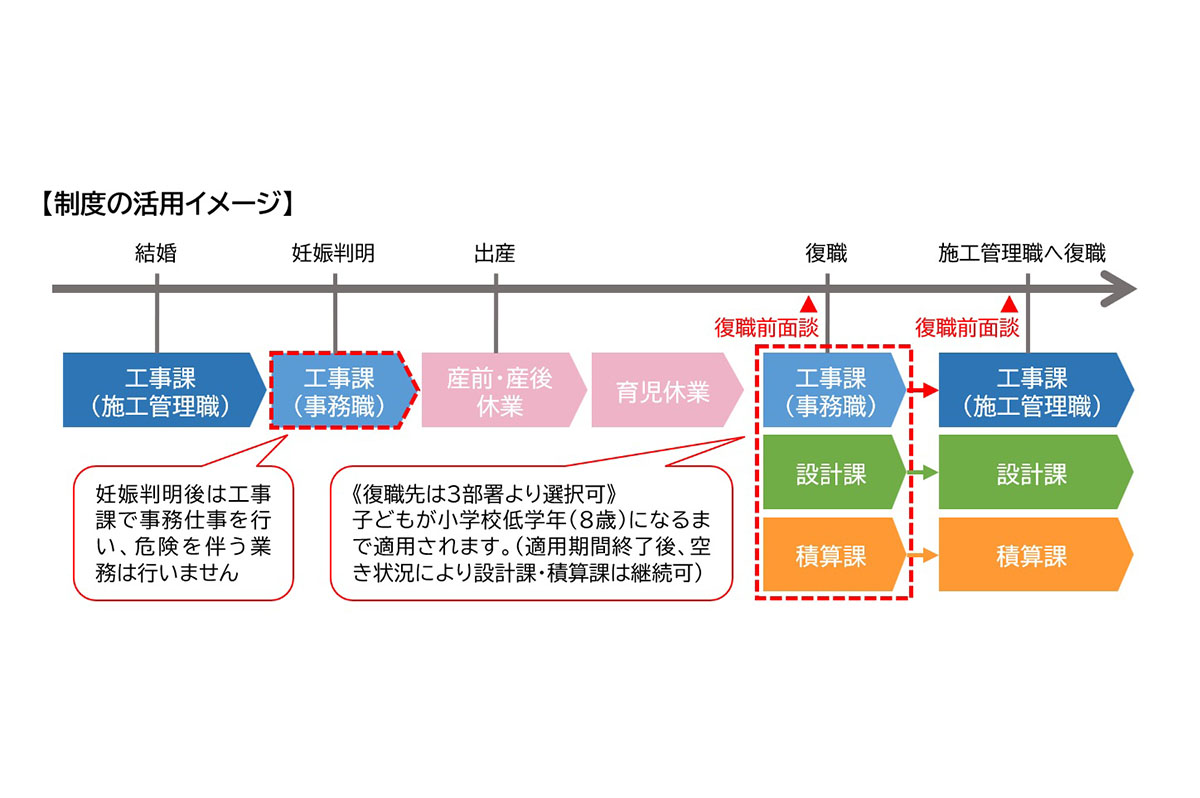

これまで女性の施工管理者は、出産・育児などのライフイベントにより退職を余儀なくされていた事例もあったが、今後は産前産後休業・育児休業後の復職先を工事課(事務職)、設計課、積算課の3つの中から選択できるようになる。

国土交通省の建設業活動実態調査によると、施工管理職を含む技術職の男女比率は、男性が90%以上を占め、女性は10%以下に留まっている。同省では、2014年から女性の入職促進や就業継続促進など、女性従事者を増やすためのさまざまな取組みを実施。女性技術者割合は徐々に上昇傾向にはあるものの、まだまだ低い水準で推移しているのが現状だ。

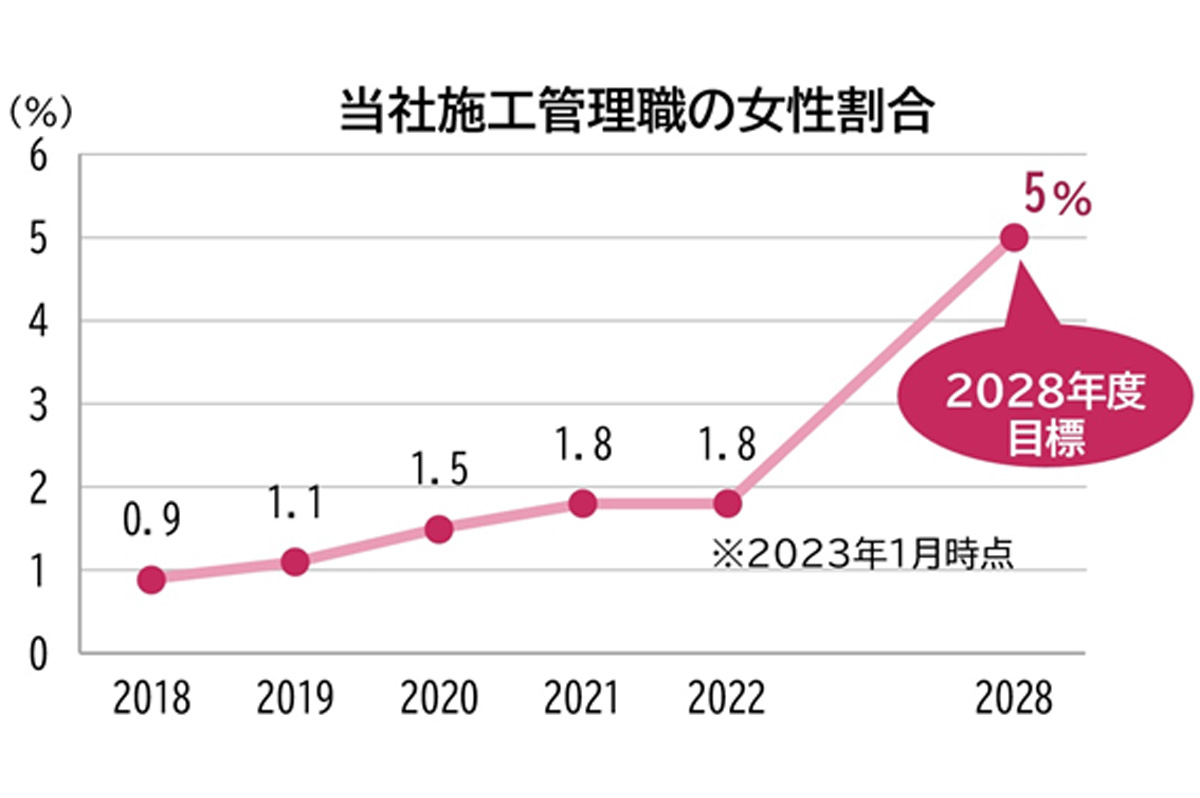

大東建託は施工管理職の女性採用を2015年から開始し、女性社員の割合は2023年6月時点で2.3%となっている。2028年度には女性施工管理職比率5%を目指し、さらなる採用強化、退職抑制に向けた取り組みを進める。

今回、職種転換制度と女性活躍を取り巻く状況などについて、大東建託 技術教育部の鈴村大介部長とダイバーシティ推進部 湯目由佳理部長に話を聞いた。

施工管理の仕事ぶりを知ってもらうため現場見学や動画を作成

技術教育部部長の鈴村大介氏

――大東建託では、2028年度に「女性施工管理職比率5%」を目指しているとのことですが、女性の施工管理者の現状と課題からお願いします。

鈴村部長 施工管理職の女性採用は2015年から開始し、男女計約1,200名いる施工管理職のうち、女性は28名(2023年6月時点)です。2023年4月に新卒で入社した施工管理職の社員32名のうち女性が5名でしたが、5年後の5%という目標達成に向け、様々な施策を実施しています

課題については、まず採用に関しては男女共通の課題として、建築系の大学の授業は設計領域が主で、施工管理について接する機会が少なく、そのせいか就職先として施工管理を志望する学生が少ないという点です。

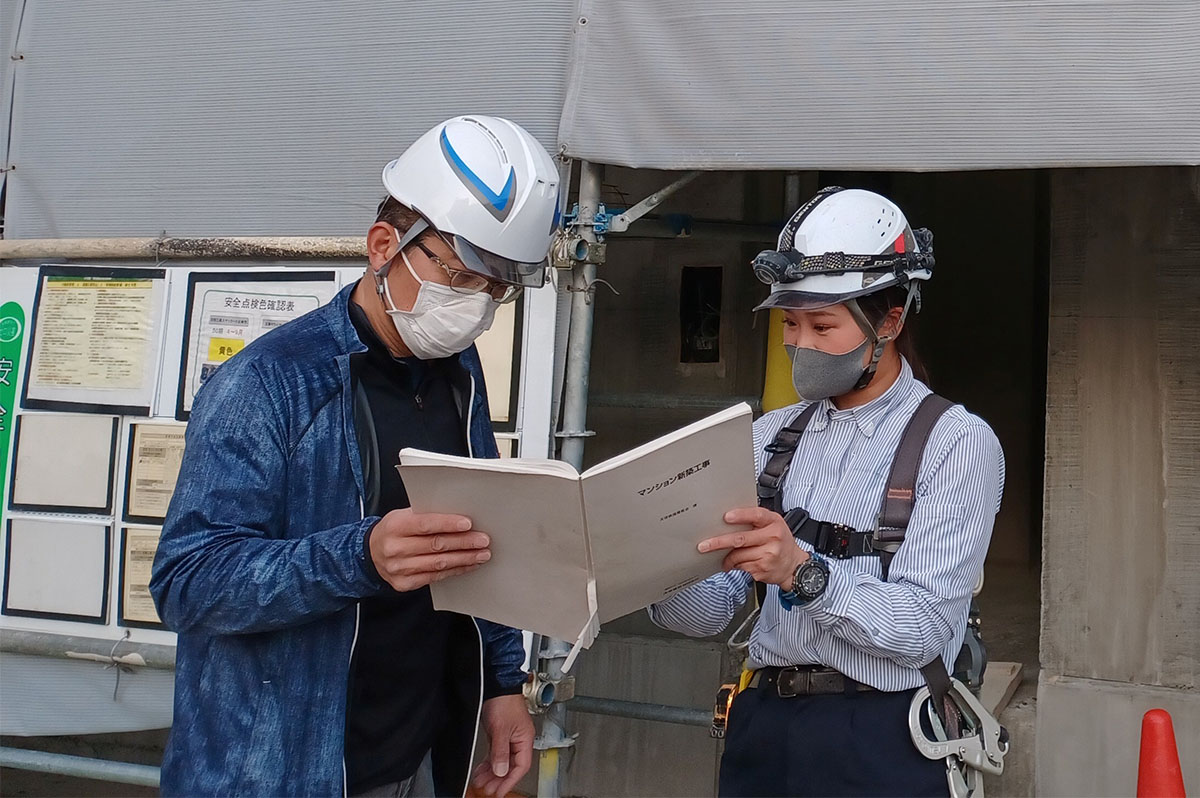

大東建託としては、学生向けの施工中の現場見学会を開催し、まずは施工管理の仕事を知ってもらう機会を設けていますが、リアルにものづくりが進んでいく実際の様子を見ると、施工管理職の社員たちが輝いて見えるようで、仕事ぶりを見た女子学生からの応募も増えている印象です。

――採用コンテンツの充実は、女性に訴求するうえで必須ですね。

鈴村部長 そうですね。ほかの学生向けのコンテンツとしては、YouTubeで女性の施工管理職の1日に密着した動画を制作し、公開していますが、これまで約7万8,000回視聴されています。現場チェック、作業内容と安全確認事項の確認、朝礼、施工会社ごとの打ち合わせ、足場点検、品質検査、デスクワークなど、1日の業務をまとめた動画で、この動画を観て当社に応募してきた学生もおり、手ごたえを感じているところです。

学生さん必見!工事現場で活躍する女性監督のある1日をご紹介します! / YouTube(大東建託公式チャンネル)

――入社後の育成については、どのような方針で進めているのでしょうか。

鈴村部長 これも男女に限らない施策ですが、メンター制度を導入しています。入社後の3年間を育成期間と設定し、メンターから仕事で困難を乗り越えた経験をもとに指導を受け、3年間で一通りの仕事を覚えていってもらいます。また、「なんのためにこの作業を行うのか」の納得感を持って仕事に望んでもらえるよう、メンターに対してもコミュニケーションの方法に関する研修を実施しています。

そのほかにも、入社後の業務で失敗した時に、「自分にはできない」と感じ、次の業務でも「また失敗してしまうかも」と思い込んでしまう負のスパイラルに陥らないよう、女性社員同士での座談会を開催し、苦労したことや成功体験を共有する機会を設けています。

育児をし、施工管理職を続けるのは困難との意見

――4月1日からは、施工管理職の女性社員向けに、妊娠や出産、子育てといったライフイベントに直面した際、一定の期間、希望の職種に転換できる新たな職種転換制度を導入しました。導入の経緯を教えてください。

鈴村部長 先ほどお話した座談会ですが、ここでは先輩の女性社員が仕事上でどのようなハードルを乗り越えてきたかを共有してきました。とはいえ、当社が施工管理職の女性採用を開始したのは2015年からですから、出産・育児を経験し復職した社員がまだおりません。そこで、出産・育児というライフイベントを経験した他社の女性技術者の方からお話を伺うことになったのですが、当社の女性社員からは「育児をしながら、現場で施工管理職を続けることは難しそうだ」との意見がありました。そこから、女性施工管理職向けの新たな職種転換制度の検討を開始しました。

この制度では、施工管理職の女性社員は、産前産後休業・育児休業後の復職先を工事課(事務職)、設計課、積算課の3つの中から選択することができます。適用期間は復職から子どもが8歳になるまでの期間で、適用期間以降は施工管理職に復職するか、要員状況によっては設計職や積算職を継続することも可能となっています。

――この制度は離職を防ぐ効果がありそうですね。

湯目部長 2022年7月、当社の全女性施工管理者にアンケートを実施したところ、施工管理の仕事を続けるうえで「ライフイベントと仕事の両立に対する不安がある」と答えた社員は65%に達することがわかりました。また、8割近い女性社員が、妊娠や出産後の施工管理職への復職に不安を持っていました。

施工管理職の女性社員の割合は、2023年6月時点で2.3%ですが、この職種転換制度を導入することで、ライフイベントと仕事の両立に対する不安を軽減し、当社で長く継続して働ける環境づくりを推進していきます。

鈴村部長 始まったばかりの制度ですので、実際に活用した社員はまだおりませんが、培ってきた技術が退職によって失われることがなくなり、キャリアや技術を伸ばし続けることができる場を整えることで、将来的には女性の管理職も誕生していくことになると考えています。

――そのほかに、女性施工管理職に対するサポート体制はどのようなものがありますか?

湯目部長 施工管理職に限った制度ではありませんが、妊娠がわかった日から産前休業開始の前日まで休職することができる「マタニティ休業」や、男女ともに「育児休業の取得義務化」といった制度を整えています。また、とくに当社で特徴的な点は「子の看護休暇」です。小学校就学前の子どもについては、育児・介護休業法によって看護休暇を取得することができますが、当社ではその対象を中学校を卒業するまで延長して、1人につき年5日間の有休を取得できる制度をつくっています。

鈴村部長 ほかにも、大東建託では社員のアイディアを集めた社内コンクールを開催し、各現場での改善事例を全社的な業務改善につなげているのですが、女性社員から新たな作業服の提案があり、今年4月から作業服をリニューアルしました。現場に入る女性が増えていく中で、女性の意見や目線も取り入れた作業服で働けるということも大事な観点だと考えています。

あらゆる視点をビジネスに活用する多様性の強さ

――最後になりますが、多様性の意義について、どのようにお考えですか?

鈴村部長 色々な方がいるということは、色々な感覚と目線で物事を考えられるということで、これは組織の強みとなります。その違いをお互いが共有できれば、新たな気づきも生ます。

社員一人ひとりが新たな気づきをもとに能力を向上させていくと、大東建託が顧客様に提供する商品も、より価値の高いものへと進化すると考えています。それが顧客様との関係性もWIN-WINにつながります。良いことが良いことを呼ぶ「正のスパイラル」へと発展していくと考えています。

これから、どの産業・職種においても、出産・育児を経験したのちに復職し、活躍し続けることが当たり前の世界になります。大東建託では、それが施工管理職でも当然に実現できるようにしていきます。

湯目部長 今はまだ、施工管理職の女性社員の数は十分ではないので、多様性が現場に及ぼす効果はまだまだこれからだとは思いますが、既に設計職や事務職、商品開発部には女性が増えてきております。女性も男性も同じように意見を出すことによって、画一的ではない商品が出来上がる点も多様性が生み出す強みです。

ダイバーシティ推進部の最終的なゴールとしては、女性社員が働きやすく、かつ働きがいのある環境を整えることで、男性社員も同様に働きやすく、働きがいのある職場をつくり、結果的に全社員の幸福度・満足度を高めていくことを目指し、取組みを進めてまいります。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

で、何十年も施工管理を続けてる女性の人っているの?

業界自体の労働環境が劣悪なんだからそのうちみんな辞めてるでしょうよ。