国土交通省(四国山地砂防事務所)のご協力を得て、四国中央部の山奥、祖谷地区で動いている3つの砂防(地すべり対策)工事の現場を取材する機会を得た。砂防の現場ではなにをしているのかと言うより、砂防の現場ではなにを喜びとしているのかが知りたいというのが、今回の取材の動機となっている。

現場取材1発目として、高知と徳島の県境付近に位置する有瀬地区で排水トンネル工事を担当している鉄建建設を取り上げる。作業所長(現場代理人)である佐治秀啓さんに、工事の概要や施工管理上のポイントなどについて、お話を聞いてきた。

【東証プライム上場】ランプシールドトンネル工事の土木施工管理求人[PR]

地すべり対策として、集水ボーリングにより地下水を抜いて、排水するためのトンネル

現場事務所のロケーション

――こちらはどのような現場ですか?

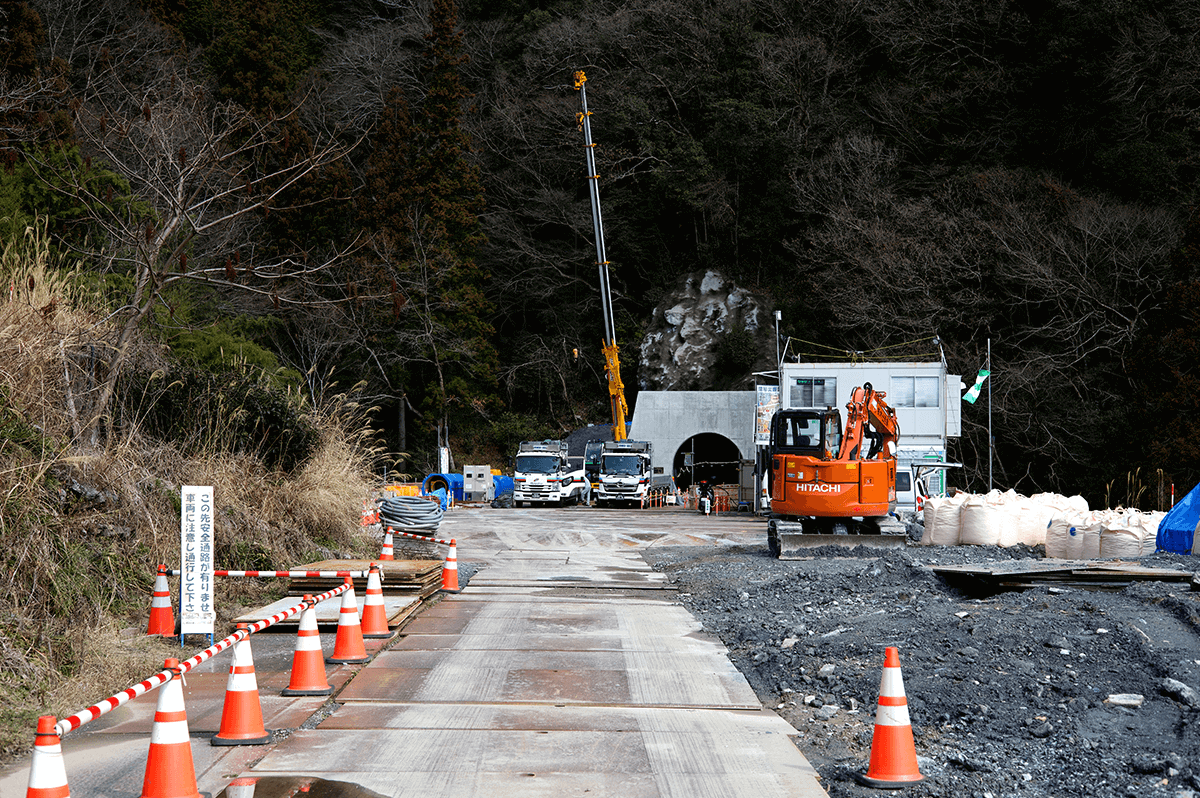

佐治さん 大雨によって地すべり活動が活発化した有瀬地区の緊急的な地すべり対策として、地下水を排水する延長326m、幅4.3m、高さ3.9mのトンネルをNATMで掘削している現場です。

地すべり活動の原因となっている地下水を排水するため、トンネル内から地すべり面に向けてボーリングを行っています。ボーリング(φ48.6mm)は、1側線に4方向、13側線で52本施工しており、のべ延長は3,695mになります。集水した水は、トンネル坑口手前にある沢に排水します。

地すべり防止区域として指定を受けている地域は、徳島県と高知県の県境にある境川の右岸斜面約2.5平方キロメートルの地域で、有瀬地区はこの中に位置します。

当初の工期は令和3年1月から6年3月まででしたが、工事用道路の完成が遅れるなどの要因もあり、夏まで工期延期する予定です。

――進捗はどうですか。

佐治さん トンネル内部の施工は完了済みで、作業ヤードの仮設構台などの撤去作業が残っています。

――水量はどれぐらい出ていますか。

佐治さん 日量3~8トンぐらいです。

――作業ヤードはどうなっていますか?

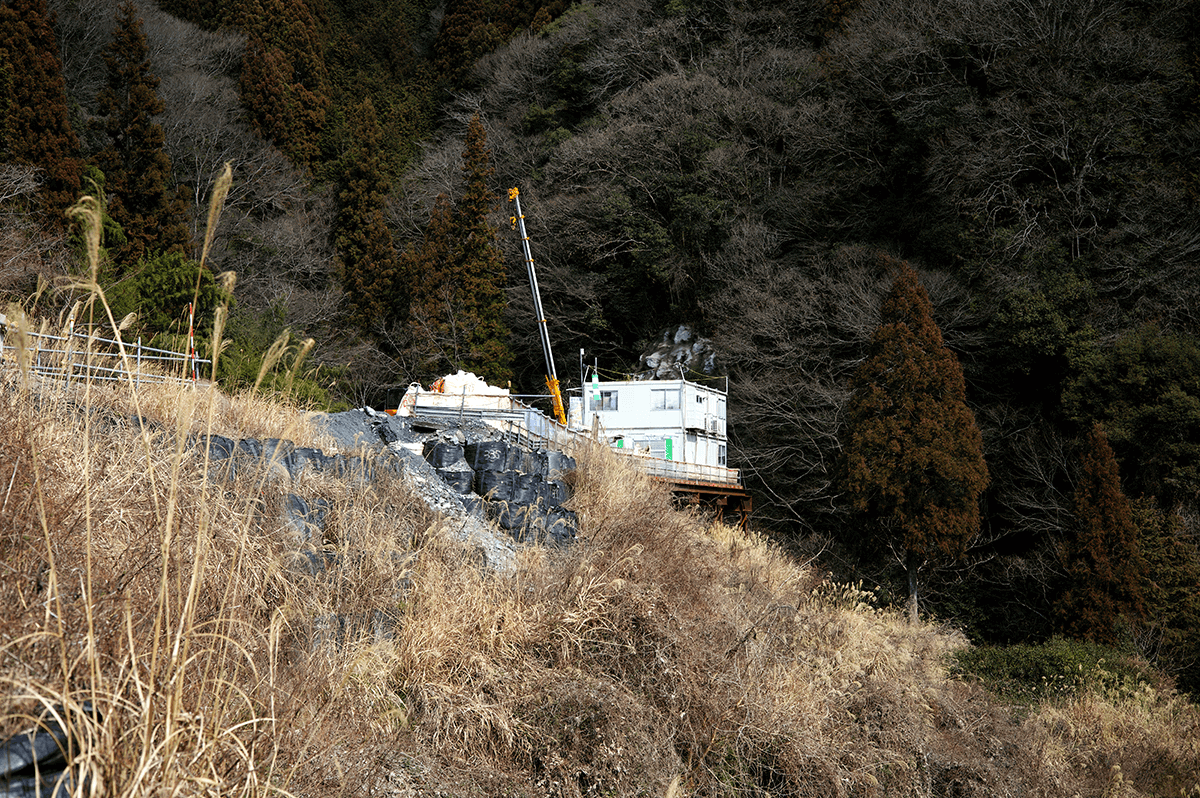

佐治さん トンネル坑口にある沢の下に砂防堰堤があります。これらの上に仮設構台を設置して、作業ヤードを確保しています。

作業ヤード

トンネル内にレールを設置し、機械や資材などを搬出入

トンネル最奥部

――施工管理上、工夫したことはありますか。

佐治さん トンネル断面が小さいので、そこで、レール工法を採用しました。トンネル掘削の残土などは、トロッコに乗せて搬出しました。レールは、曲線の緩い途中まで2線引きましたが、曲線がキツくなる区間は、機械同士がすれ違う際の安全面などを考えて、1線にしました。

――地元対応はどうでしたか?

佐治さん トンネルは、令和4年2月に掘削開始し、約10ヶ月かけて掘削しました。現場周辺は、山奥の静かな場所なので、当初は昼間のみで施工を進めていましたが、排水トンネルの地山は発破してもなかなか掘削が進まない固い岩質でした。そこで、住民の方々と相談して、発破は夜7時まで、夜間も作業することにして、支保工ありの掘削と支保工なしの掘削を使い分けながら、なんとか10ヶ月ほどで掘削することができました。

トンネル屋として、「貫通」がないのが物足りない(笑)

ボーリング排水口

――排水トンネルならではの事柄はありましたか。

佐治さん 普通の道路や鉄道などのトンネルは貫通というイベントがあるのですが、今回のような排水トンネルでは、それがありませんでした。到達して終わりという感じでした。トンネル屋としては、穴が空くと「やったな」と思うものなのですが、それがないので、正直モノ足りない気持ちはあります(笑)。

あとは、セントル(鋼製型枠)を入れて、覆工コンクリートを打設し、それから底盤コンクリートを打設しました。底盤中央には、排水するための溝が入っています。通常はトンネル内全部に覆工コンクリートを打設しますが、地すべり直下の125mと、坑口から20mの区間だけ、覆工コンクリートを打設しています。

最初のころは1日1mも掘れなかった

――この現場でここがヤマ場だったなと思うのは、なんですか?

佐治さん やはり掘削ですね。最初のころは1日1mも掘れなかったので、苦労しました。どうしたら掘れるのかということで、発注者と相談しながら、発破の仕方を変えたり、火薬の量を変えたり、施工順序を変えたり、いろいろ工夫しました。

――ボーリング作業も大変だったでしょう?

佐治さん 大変でしたね。まず、機械を上向きでボーリングできるように改造しました。その上で、落ちてくるモノを保持するストッパーを付けました。