軍艦島の守り人、土木技術者・出水享

2015年7月、岸壁の一部などが世界文化遺産に登録された「軍艦島」。正式名「端島(はしま)」は、長崎市が管理する6.5haほどの小さな島だ。

明治以降、三菱系の海底炭鉱採掘場として栄え、最盛期の1960年には島民数が5000人を超え、人口密度は当時世界一に達した。その後、国の石油へのエネルギー転換などにより、1974年に閉山、無人島になった。

以来44年間、林立するアパート群をはじめとする島内のコンクリート構造物は、基本的に放置され、朽ち果てつつある。

廃墟化した集合住宅が立ち並ぶ軍艦島

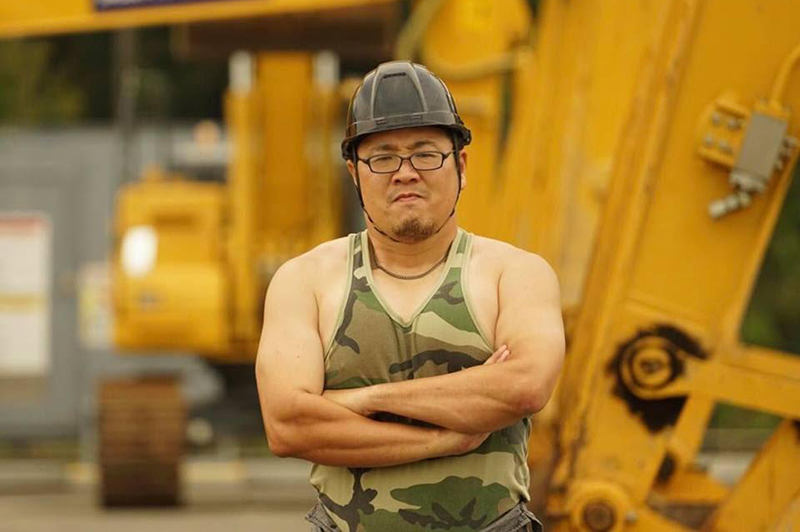

そんな軍艦島に魅せられた男がいる。元建設コンサルタント会社の土木技術者で、現在は長崎大学に勤務する出水享(でみず・あきら)さんだ。

「軍艦島を守りたい」という想いから、ドローンなどを活用して、軍艦島全体を3Dデータとしてアーカイブ化し、コンクリートのモニタリングなど軍艦島保全のための研究に活用している。

軍艦島の3DデータをYoutubeに公開すると、その動画はSNSなどを通じて拡散。新聞やテレビなどでも取り上げられ、国内外で大きな反響を呼んだ。有名な写真家・佐藤健寿氏や、日本を代表するVR会社ハコスコ、世界初フルカラー3Dプリンターを導入したホタルコーポレーションなどともコラボ企画を実現し、さらなる「軍艦島ムーブメント」を巻き起こした張本人だ。

軍艦島の3Dデータ

出水享さんといえば、「施工の神様」の読者にはお馴染みの、噂の土木応援チーム「デミーとマツ」のデミーである。すでに二度も登場し、「施工の神様」の愛読者でもある。

そこで今回、出水享さんの土木人生や、軍艦島の魅力、3Dデータアーカイブの意義、軍艦島保全のために今後何をするつもりか?など、いろいろ話を聞いてきた。

軍艦島に、泳いで渡ろうとした

波をかぶった軍艦島(写真/柿田清英氏)

——出水さんの土木との出会いは?

出水享 小さい頃から、土木に興味があり、将来土木に関する仕事で「世の中の役に立ちたい」という思いがありました。自分としては、技術者でもあり、研究者でもあると思っています。

長崎大学では大学院の修士課程までいて、土木を学びました。その後、建設コンサルタント会社に就職し、福岡市内で勤務していました。建設コンサルタント会社では、主に橋梁を中心としたインフラ構造物の点検・検査および技術開発に従事していました。インフラ構造物を守る仕事をしていたわけです。

——その後、長崎大学に戻ったわけですね。

出水享 ええ。入社4年目のときに、長崎大学で「道守(みちもり)養成ユニット」というプロジェクトが始まりました。このプロジェクトは、長崎県内の道路インフラを守る(維持管理する)技術者を養成するもので、当時全国初の試みでした。

私は、建設コンサルタント会社を辞め、大学の研究員、人を育てる側の人間として、このプロジェクトに参加しました。民間で培った技術を少しでも「長崎のために役に立てたい」と思い、思い切って転職したわけです。

人を育てるだけでなく、自分の研究もしたいと思ったので、プロジェクトに参加するかたわら、大学院の博士課程で研究もしていました。

軍艦島の全景

——軍艦島との出会いは?

出水享 私と軍艦島との出会いは、運命だったと思います。センター試験で失敗して、合格判定が高い長崎大学を受験して進学できたことや、入学直後に軍艦島の近くに住む友達と出会ったことが、運命を引き寄せたのだと思います。

そして、夏にその友達と海水浴に行ったとき、砂浜から見たのが、私と軍艦島の初めての出会いでした。1998年のことです。島のシルエットに度肝を抜かれ、恐怖というか、興奮というか、何ともいえない感情になったことを今でも覚えています。その時から「あの島に上陸したい」と思うようになりました。実際、泳いで行こうとしたのですが、途中で流されて断念しました(笑)。われながら、無謀なチャレンジでした(笑)。

軍艦島は「憧れの島」になりました。その後、社会人になっても、軍艦島への憧れは消えず、社員旅行で軍艦島周遊クルージングを企画したこともあります。しかし、上陸の機会はありませんでした。

大学で働き始めてから、研究をやり始めたので、軍艦島に関係する研究がしたいと思い、構造物の老朽化に関する研究目的で、ついに上陸を果たしました。2011年のことです。

——軍艦島以外の古い構造物にも興味があるんですか?

出水享 興味ありますね。古い構造物というか、先人が残してくれた遺産に興味があります。実は、長崎市民は軍艦島にあまり関心がないんです。近くにいつもあるものは当たり前の存在なので、その価値を感じづらいところがあります。

軍艦島以外にも、多くの近代以降の遺産が全国各地にありますが、地元の人々の関心は薄いところがあります。私はそういう遺産についても、軍艦島と同じように「多くの人に知ってもらいたい」と思っているんです。遺産の中でも、パッと見た時に「ビビッ!」とくるものがあります。

著しくコンクリートが劣化し、鉄筋がむき出しになっている軍艦島の構造物

そういう遺産を見つけたときには、ツイッターやインスタグラムなどのSNSに投稿して、拡散することにしています。「ビビッ!」ときた遺産はSNSでかなり拡散するんです。「身近なところに面白いものがあるんだ」と多くの人に感じて欲しいという思いがあります。戦争関連の遺産にも興味があり、こちらも多くの人に伝えたいと思っています。

例えば、広島県の大久野島。戦前に旧日本軍が毒ガスを作っていた島です。また、和歌山県の友ヶ島には、旧日本軍の基地が残っているんです。実際に島に行って、当時からの残る建物などの写真を撮り、SNSで公開しています。この辺は、学術的な観点とは言えないかもしれません。私個人の好奇心によるところが大きいのでしょうね。

コンクリート研究者にとって「宝の島」

——軍艦島初上陸の感想はどうでした?

出水享 とんでもない存在感、スケール感に鳥肌が立ち、身震いしました。一瞬にして軍艦島に魅了させられました。「軍艦島の価値を多くの人に知ってもらいたい」と。

また、間近で建物を見ると、非常に劣化が進んでいました。ここまで劣化したコンクリートは見たことがありませんでした。ただ、その後は「敗北感」に打ちのめされました。

——敗北感?

出水享 上陸した目的は、自分の技術やノウハウを活かして「劣化した構造物を守りたい」というものでした。しかし、それまでに見たこともないほどに劣化した建物を見て、「自分ではどうしようもできない」と思い、敗北感を感じ、悔しい思いで一杯でした。

敗北感とともに、すべての構造物が朽ち果てつつある「廃墟美」みたいなものも感じました。かつては5000人以上が住んでいた島だったのに、急に人がいなくなってしまったことにも、衝撃を受けました。

3Dデータ化された軍艦島

軍艦島の鉄筋コンクリート構造物の健康状態を人間に例えると、平均寿命をとっく過ぎ、体中ガンだらけで、体のところどころから骨が飛び出している。しかも骨粗鬆症の状態だと言えます。鉄筋は人間の骨で、コンクリートが肉です。

海風から運ばれてきた塩がコンクリートの中にしみ込んでいきます。しみこんだ塩は鉄筋を錆びさせるんです。コンクリートに入った塩は取り除くことが非常に難しいんです。塩によって鉄筋がボロボロに錆びています。また、ところどころ、その鉄筋が剥き出しになっているわけです。

最終的に、「軍艦島を守りたい」、「軍艦島を多くの人に知ってもらいたい」という気持ちが生まれ、「そのための活動をしたい」という考えが芽生えました。

軍艦島の状態を保存する、測量とドローン技術

——狭い島にこれだけの構造物を造るのは、かなり大変だったと思うのですが。

出水享 かつては世界一の人口密度の島でしたからね。上から見ると、異常なまでに密集していますね。炭鉱を掘る高い技術を持った集団が暮らしていた島だったので、炭鉱で培った技術を含め、当時最先端の技術を使って、様々な構造物を造っていったんだと思います。

今あるような建設機械などがない時代に、これだけのものを造ったということは、当時の日本の土木建築技術の粋が集まっていたのかもしれません。

真上から見た軍艦島の集合住宅群

——「軍艦島を守る」というのは、工学的な観点からですか?

出水享 そうです。軍艦島には、1916年築造の日本最古の鉄筋コンクリート造アパート「30号棟」があるんです。その後1971年まで、だいたい4、5年毎に建物が造られているので、当時のいろいろな材料、施工方法のものがあります。

そんな構造物が、海側や山際など、立地条件が異なる中、何十年も経過した状態で残っているわけです。こんな場所は世界中探してもありません。かつて炭鉱があった島はほかにもありますが、人がいなくなった後、構造物は壊してしまっています。そういう意味からも軍艦島は貴重で、コンクリートの研究者にとっては「宝の島」なんです。

——どのように「守る」のですか?

出水享 軍艦島を守るためには、「まずは島全体の状態を記録しないといけない」と考えたわけです。と言うのも、通常、劣化した構造物を補修する場合、まず現地調査を行い、それから保全の計画を立てます。

ところが、軍艦島の場合、いつ崩壊してもおかしくない構造物が多く、危ないので、現地調査もままならない状態です。島の中を歩いてると、劣化したコンクリートの塊が目の前に落ちてきたことありました。「離れて安全なところから、効率良く、軍艦島の状態を記録する技術が必要だ」というところから、「守る」ための研究をスタートさせたわけです。

——その技術がドローンだったと?

出水享 最初は3Dレーザースキャナーを使っていましたが、途中でドローンにシフトしました。レーザースキャナーだとうまく記録できない場所も、ドローンだと記録できるんです。レーザースキャナーは、対象にレーザーを当てないとカタチがとれない。「点」の情報なので、色の情報がとれないという欠点があって、軍艦島を完全には記録できなかったんです。

当時、複数枚のデジタル画像を元に3D化する写真測量の技術が注目され始めた頃で、それとドローンを組み合わせれば、ラクに軍艦島を3Dデータ化できると考えました。ドローンに搭載したカメラで軍艦島をいろんな角度や方向で撮影しました。その撮影した写真を組み合わせて3Dデータ化を行いました。写真で作る3Dデータは、形のほかに色情報も再現でき、忠実に軍艦島を再現できるんです。

そして、2014年に世界で初めて、軍艦島をまるごと3Dデータ化に成功。3Dデータ化は、私が勤めていた会社に協力してもらいました。ドローンで撮影した写真は約3万枚でした。元データとなる写真は多いほど良いのですが、当時のパソコンの性能では、すべての写真を解析するのに、膨大な時間がかかってしまうので、その中から約2000枚を選び、それを3Dデータ化したんです。

軍艦島3D/Youtube

軍艦島3Dデータ化は「自腹」だった

——軍艦島と博士課程の研究との関連性は?

出水享 2012年にまとめた私の博士論文は「 光学的全視野計測法を用いた鋼・コンクリート部材の変形・ひずみ計測に関する基礎的研究」というタイトルでした。

写真を使って、インフラ構造物の異常を調べたり、ひび割れの発生予知をしたりと、インフラ構造物の点検・検査をテーマにしたものでした。この研究は、軍艦島とは関係なく、取り組んでいたものですが、結果的に、軍艦島の研究とつながったわけです。

——大学からの研究費は?

出水享 軍艦島の3Dデータ化の研究は、最初は自腹でした。その後大学の予算がついて、最終的には長崎市から委託費が出ました。2014年、ちょうど軍艦島が世界文化遺産になる頃で、タイミングが良かったですね。

世界遺産登録となると、ちゃんと保存するための資料が必要になります。それに関係するデータだということで、委託費が出たわけです。

——遅ればせながら、長崎市にも自分たちの研究が認められたと。

出水享 ええ。最初の数年は、関心をもってもらえませんでしたからね(笑)。

軍艦島2017.7

by Nagasaki_3D_Project

on Sketchfab

3Dデータを公開し、仲間由紀恵さんとも共演

——反響はいかがでした?

出水享 一応、長崎市に3Dデータを納品はしたんですが、当時は3Dデータの価値というものが、われわれを含め、世間的にあまり理解されていなかったんです。完成した3Dデータは、世に出ることもなく、1年間眠っていました。

あるとき、大学の同僚で小島健一氏(ブラタモリにも出演した「社会科見学」の仕掛人。「施工の神様」編集長とも旧知の仲)から「3DデータをYoutubeで公開しようよ。絶対反響あるよ」と言われました。私は半信半疑だったのですが、長崎市に公開の許可をもらって、3Dデータを公開しました。すると、SNSなどを通じて、ものスゴイ勢いで動画が拡散したわけです。

軍艦島は、観光ツアーで上陸しても、限られた場所しか見ることができません。それ以外の場所は長崎市の特別な許可が必要なんです。3Dデータだと、見れない場所でもじっくり見れるのが大きな魅力になっています。拡散した後、さまざまなWebメディアで取り上げられ、それを見たテレビなどでも取り上げられるようになりました。さらに、そのテレビを見た新聞雑誌などに取り上げられたんです。今考えるとものすごい反響でしたね。

軍艦島3Dデータでグッドデザイン賞を受賞した出水さん

——3Dデータを作っていたのに、価値に気づいていなかったのですか?

出水享 そうです。「3Dってスゴイんだ」と自分でも驚きました。恥ずかしながら(笑)。私も3Dデータの価値に気付いていなかったんですかね(笑)。軍艦島の価値を少し忘れかけてたのかも(笑)。

そして軍艦島3Dデータは、2015年に「グッドデザイン賞(公益社団法人日本デザイン振興会)」を受賞したのですが、向こうから「応募しませんか?」と話が来ましたからね。テレビ取材の依頼も来て、仲間由紀恵さんとテレビ東京さんの「仲間由紀恵の蒼い地球9~世界遺産を目指せ!環境の守り人たち〜」で共演したんですよ。嬉しかったですね(笑)。

軍艦島は世界ナンバーワンの廃墟

——3Dデータを活用して、どのような活動、展開が?

出水享 VR技術を持っている株式会社ハコスコ(東京都渋谷区)とコラボして、軍艦島のVRを開発しました。ハコスコの藤井社長から声をかけてもらって実現しました。制作した軍艦島VRは2016年2月にGOOD DESIGN Marunouchi Exhibition #03「学ぶ・知る・体験するデザイン」で展示しました。

2017年には、写真家の佐藤健寿さんともコラボして、写真集「THE ISLAND 軍艦島」の撮影やTBSのテレビ番組「クレイジージャーニー」の収録にアドバイザーとして同行しました。一緒に軍艦島に行ったとき、佐藤さんは「軍艦島は世界ナンバーワンクラスの廃墟だ」と絶賛していました。世界中の廃墟を見てきた佐藤さんの言葉は、私の心に突き刺さりました。

写真集「THE ISLAND 軍艦島」の撮影などでコラボした写真家の佐藤健寿さんと出水さん

私が初めて軍艦島を上陸したときの気持ちを思い出し、軍艦島は「世界に誇れる長崎の宝なんだ」と再認識させられました。佐藤さんとは、写真集の出版記念トークイベントを長崎市のチトセピアヒールで行い、ホールが満員になる500名の参加者がありました。佐藤さんとは今後もいろいろなコラボができたらと考えています。

[amazon_link asins=’4022586966′ template=’ProductCarousel’ store=’sekokamisama-22′ marketplace=’JP’ link_id=’492f609f-c48b-11e8-a202-5fe04c2cfa09′]

——他のコラボの予定は?

出水享 まだ詳しいことは言えませんが、世界的に有名な映像関係者とのコラボも進んでいます。他の分野の方々とのコラボは、やはり新鮮で刺激的なので楽しいです。私自身、軍艦島の価値を再認識させてもらっています。

軍艦島の3D模型

——3D模型もコラボで?

出水享 ええ。3D模型は、3Dプリンタメーカーである株式会社ホタルコーポレーション(大阪市住之江区)から声をかけていただき、コラボとして生まれました。われわれが製作した軍艦島3DCGを用いて、世界初のフルカラー3Dプリンターで出力したんです。フルカラーの軍艦島3D模型の製作も世界初なんです。

私は当時、「3Dはデータだからこそ意味がある」と思っていたのですが、実際に軍艦島の模型ができてみると「こっちの方が価値がある」と思いました。スマホを持っていない人や操作が苦手なお子供やお年寄りでも、誰でも軍艦島のカタチを見ることができるからです。その模型は長崎市に寄贈して、現在は長崎市の「軍艦島資料館」に展示されています。ぜひ足を運んでみてください。

軍艦島で一番守るべきは「護岸」

——軍艦島の保全で最も大事なことは?

出水享 軍艦島で一番守らなければならないのは、土木構造物である護岸です。軍艦島は、岩山の部分以外は埋め立てて造成した土地で、護岸が壊れると、島自体が波に削られます。島に人が住んでいた頃から、台風などで何度も崩れ、そのたびに直してきた歴史があるんです。

軍艦島の隣にある中ノ島は、同様に炭鉱の島だったのですが、ほったらかしにされたため護岸が崩壊して、岩山に戻ったんです。護岸を守らないと島がなくなってしまうんです。そのため、護岸の保全は最優先事項なんです。

でも海の工事には、とってもお金がかかるんです。重機や資材を運ぶ費用が高いんですよね。2017年、2018年に、端島小中学校下の大穴を埋める工事が行われましたが、億単位のお金がかかっています。通常の陸での工事だと、千万単位のお金で済むと思います。

端島小学校下の大穴を埋める工事の様子

軍艦島の整備にかかる費用は、2018年度から30年間で、108億2000万円と試算されています。個人的に、いくら世界遺産とは言え、人が住んでいない島の保全に巨額な税金を投入するのはどうかなと思っています。長崎市が「端島(軍艦島)整備基金」を設立していますので、寄付をお願いします。

私は軍艦島の魅力を発信し続けていきます。そして少しでも「軍艦島を保全したい」と思える「軍艦島の守り人」を増やしていく活動をやっていきます。そのためもいろんな人とのコラボは大切ですよね。

劣化スピードのデータ把握が必要

——ドローンなどのIT技術は日進月歩ですが。

出水享 確かに、現行のドローンと比べると、当時のものは性能が低かったです。撮影中に構造物などにぶつかりそうになったことが多々ありました。今ではドローンなどの性能がかなり上がっているので、安全で安心に飛行・撮影することができます。

また、写真測量の画像解析技術の進化やパソコンの処理速度が向上したため、より高精度な3Dデータをより早く作成することが可能になっています。2017年にもドローンを飛ばして、3Dデータ用の撮影を行ったのですが、3時間で撮影が完了しました。2014年のときは、2台のドローンを使って2日間かかりました。私が撮影のコツをつかんだことありますが、いろいろな技術の向上がやはり大きいです。

今取り組んでいるのが、以前のデータとの変化点の分析です。構造物のどこがどのように変化しているのかという、3Dデータの比較によるモニタリングです。例えば、ある損傷箇所がここ数年で進行したのか、20年前から同じ状態なのかを知ることが大切なんです。劣化のスピードのデータを把握することは、軍艦島を保全するために必要なことだと考えています。

全国の文化財を「デジタル真空パック化」

——3Dデータ化の技術は、軍艦島以外でも活用していくお考えですか?

出水享 2018年6月に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として世界遺産登録された教会群があるのですが、遺産登録前の2015年に、長崎県小値賀町から依頼を受けて「旧野首教会群」の3Dデータを作成したことがあります。そのとき、文化財を3Dデータとして記録することの大切さを実感しました。

現在、地震や台風などの自然災害で各地の文化財が破壊されています。破壊されると元に戻すことは難しいんです。そのためにも3Dでしっかり記録することは大切なんです。

旧野首教会(小値賀町・野崎島)

by Nagasaki_3D_Project

on Sketchfab

私は、3Dデータによるデジタルアーカイブのことを「デジタル真空パック」と表現しているんです。文化財に関しては、依頼のあるなし関係なく、ボランティアとして、デジタル真空パック化していくことにしています。

実際に、「長崎3Dプロジェクト」を立ち上げ、眼鏡橋、原爆関係の構造物や雲仙普賢岳の土石流に埋まった家屋などを記録する活動を行っています。長崎以外にも、鹿児島県にある曽木発電所遺構、沖縄県の北大東島のリン鉱山跡、奈良県にある旧奈良監獄などの日本各地の文化財の3DCG化を進めています。

長崎眼鏡橋(Nagasaki Meganebashi)

by Nagasaki_3D_Project

on Sketchfab

りん鉱山跡(北大東島)

by Nagasaki_3D_Project

on Sketchfab

2018年にはハコスコさん、太陽企画さん、日本列島VRさんとコラボし、「長崎教会群VR」を完成させて、WEBで公開しています。

——地震などの災害現場を3Dデータ化すれば、復旧復興に役立ちそうですね。

出水享 そうですね。被災地でドローンを飛ばせば、どこのなにがどれくらい壊れたかが分かるし、危険な場所で現地調査などができないような場合でも、データを元に、復旧復興などの対策が立てやすくなります。災害対策本部と現場の情報共有などもスムーズになるでしょうね。

現在、国土交通省が「i-Construction」というICT技術を全面的に活用し、建設現場の生産性向上に向けて、工事現場を変える動きを進めています。3Dデータの活用はいずれ当たり前になる時代がくると思います。

——普通の町並みを残すことも、意味があると思われます。

出水享 おっしゃる通りですね。街並みなど先人が築いてくれた遺産を一つでも多く、デジタル真空パックにすることが大事だと考えています。私たちが死んだ後、50年後、100年後の未来に、私らが記録したデータがあれば、未来の人がそれを活用して、自分たちの時代を考えることができるようになります。

今の私らは、図面や写真などでしか昔を知ることはできませんが、3Dデータを記録として、未来にどう保存し、残していくかは、大きな課題の一つですね。しっかり考えていきたいと思っています。

今後の活動としては私一人でできることは限られているので、長崎3Dプロジェクトのメンバーや我々の活動に賛同してくれるパートナーと一緒にやっていきます。また、日本のみならず世界にも活動を展開していきたいですね。

出水 享さんのプロフィール

長崎県/39歳/185cm/博士(工学)。2014年にドローン の空撮画像で軍艦島 3DCGを制作し2015年にグッドデザイン賞。同年、軍艦島で仲間由紀恵さんとテレビで共演。写真家の佐藤健寿氏と軍艦島でコラボ。長崎県内の文化財を3Dデジタルアーカイブする「長崎3Dプロジェクト」を実施している。2017年には開発したインフラ構造物の検査技術で国土交通大臣表彰。2016年に「噂の土木応援チーム デミーとマツ」を結成して、子供たちに土木の楽しさを伝える活動をボランティで行い話題を呼んでいる。

土木学会広報大賞、おめでとうございます。