公共土木から民間建築へシフト、100億円企業に成長

建築、土木などを手掛ける加和太建設株式会社(本社:静岡県三島市)は、もともと公共土木工事をメインとし、売上約30億円、社員数60名弱の普通の中小企業だった。

しかし、ここ10年ほどの間、とくに民間建築分野の受注体制を急速に拡大。現在は、民間の仕事が売上の約8割を占める会社へと方向転換を果たし、売上100億円企業へと大きく成長した。

今では土木技術者45名、建築技術者51名が在籍し、公共、民間(個人)を問わず、建築土木両面で静岡県東部地域のまちづくりの一端を担っている。

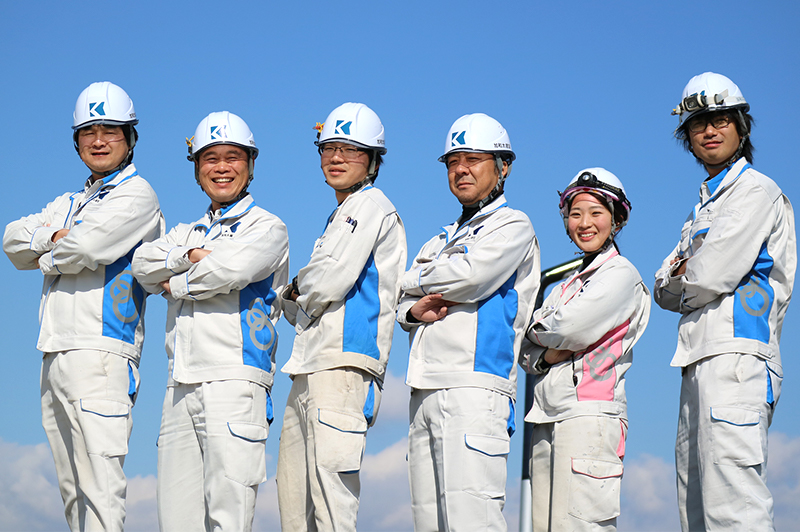

建築部・土木部からそれぞれ、ベテラン、中堅、若手社員のみなさんに集まってもらった。

- 天野謙一郎さん(入社21年目、土木部・部長)

- 勝又雅臣さん(入社25年目、土木部・工事一課課長)

- 齋藤舜太さん(入社3年目、土木部・工事一課)

- 橋本伸一郎さん(入社25年目、建築部・部長代理)

- 三須大地さん(入社6年目、建築部・工事一課)

- 下山光世さん(入社3年目、建築部・工事一課)

加和太建設の躍進を支える技術者が持つマインドについて話を聞いた。

入社2年目で現場代理人、5年目で現場所長に抜擢

加和太建設 土木部の面々。左から齋藤舜太さん(工事一課)、天野謙一郎さん(部長)、勝又雅臣さん(工事一課課長)

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

今担当しているのは、道路舗装のインターロッキング工事の現場です。

勝又さん(土木部・工事一課課長)

入社2年目のときに、阪神淡路大震災の被災現場に行ったことがあります。その経験を活かして、今でも防災関係の仕事を担当しています。

齋藤さん(土木部・工事一課)

加和太建設 建築部の面々。左から三須大地さん(工事一課)、下山光世さん(工事一課)、橋本伸一郎さん(部長代理)

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

今は東伊豆のリゾートホテルの建築現場を担当しています。

三須さん(建築部・工事一課)

所長は初めてでした。今27歳ですが、この年で所長を務めるのは、資格のタイミング的には一番早いですね。

大石(施工の神様ライター)

三須さん(建築部・工事一課)

下山さん(建築部・工事一課)

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

橋本さん(建築部・部長代理)

建築は「誰かのため」、土木は「みんなのため」

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

例えば、木の植わった山の現場で、木を切って、何もなかったところに道路などの構造物をつくる。それが土木の醍醐味です。建築もそうかもしれませんが、土木には同じ現場は存在しません。

同じ工種工事でも、内容が全然違います。毎回違う困難、苦しみがありながらも、それを乗り越えてモノが完成したときの達成感は、何物にも代えがたい魅力です。

検査官から「お疲れ様でした」と言われると、「本当に頑張ってよかった」という気持ちになります。

また、現場監督の仕事は、例えると、社長の代わりに現場を運営していくようなところがあります。2億円の現場の現場代理人は、2億円を使って、その現場全体をマネジメントする社長というような感じです。

このように大きなプロジェクトに自分が主体となって関わり完成させることができるところに魅力を感じます。

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

応援経験はもちろん、建物を建てる前に地面を造成する土木事業にはとても繋がりを感じています。

ただ、建築と土木を比べると、工事に携わる職種、人数は建築の方が大幅に多いです。現場監督として、その大人数をまとめ上げ、モノを完成させたときの大きな喜びが建築の魅力だと思っています。

何もなかったところに建物ができ、照明がついた瞬間に、達成感を感じます。

建築の場合、民間のお客様が多いですが、お客様の期待に応えられたとき、その施設を利用するお客様の笑顔を見たときの感動もあります。そういう時に「建築の仕事をやっていて良かった」と思います。

談笑する6人

大石(施工の神様ライター)

勝又さん(土木部・工事一課課長)

建築の場合は、病院なら医者や患者さん、学校なら先生や生徒という風に、「目的とする誰か」がいますが、みんなのためにつくる土木には、そういう概念がないんです。

防災のための施設は、地域のみんなのためのモノであって、誰かのためのモノではありません。「みんなの安全を生み出す」という魅力も含んでいます。

私が土木にやりがいを感じるのは、「みんなのために仕事をしている」ことを体感できるところです。

大石(施工の神様ライター)

齋藤さん(土木部・工事一課)

大石(施工の神様ライター)

三須さん(建築部・工事一課)

橋本さんも話していましたが、建築は、多くの職人さんを相手にする仕事です。信頼できる職人さんや仲良くなった職人さんたちと一緒に建物を建てていくところ、「みんなで建てていく」ところに魅力を感じています。

現場を重ねるごとに、その一体感の輪が広がっていくのも魅力です。

大石(施工の神様ライター)

下山さん(建築部・工事一課)

園舎が完成して、初めて園児が中に入ったときには、飛び跳ねたり、フローリングを触ったり、すごく喜んでくれました。

子供が喜んでいる姿を見たときには、「この仕事をして良かったな」と思いました。

ツライ部分をやり遂げることが、やりがいに

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

例えば、河川パトロールの仕事では、台風や大雨などの日に、川の水位や堤防の状態などをチェックするのですが、雨風の強いときにこそ出動したりしなければならないところは大変ですね。

「普通のサラリーマンとは違うな」と思うことはあります。朝は早く、書類づくりもあるので、夜も遅くなることもあります。

大地や自然に左右されながらも、一方で、絶対に工期を守らなければならないので、工事が終盤に差し掛かると、プレッシャーで精神的に追い詰められるということもあります。

土木の現場では、全部が全部うまくいくことは基本的にありません。色々な困難を乗り越えて工事を完成させていくことが、やりがいでもあります。

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

工期的にきつくても、お客様からの期待はもちろん、近隣住民の皆様や多くの人の期待を背負って工事を進めています。

それだけでなく、原価管理という負荷もかかることがあるときには辛さを感じますね。

ただ、そういう辛い部分を乗り越えてやり遂げることが、仕事のやりがいなんだと思います。

大石(施工の神様ライター)

勝又さん(土木部・工事一課課長)

現場監督をやっているときは、自分がそれらの真ん中にいるという意識を持って、それらを結びつけるのが自分の仕事であると考えてやってきましたが、こういう対人関係づくりが一番つらかったことです。

天野部長も話していましたが、土木の仕事は定時の仕事ではなく、雨や台風が来れば、防災などのパトロールを行う必要があり、24時間労働です。時間的な制約がないので、常に仕事をしているような感覚が続くこともあります。

今後改善される必要があるとは考えていますが、この辺りも慣れないとつらい面があると思います。

大石(施工の神様ライター)

三須さん(建築部・工事一課)

コミュニケーションをとりながら歩いていると、30m進むのに1時間かかるとか、電話が1日中鳴り止まないとか、休み時間もろくに休めないという状態でした。

土木と比べれば、建築は体力的にはラクなのかなと思いますが、建築は人が多い分、対人関係で大変な思いをすることが多いのではと思っています。

中には自分がやりたいように仕事を進める人もいるので、大人数になってくると、それらを毎日チェックするのはなかなか大変です。

大石(施工の神様ライター)

齋藤さん(土木部・工事一課)

図面を見てパッと全体のイメージをつかめるようになれば、いろいろな仕事が変わってくると思いますが、今はその辺りで苦労しています。仕事の上で一番つらいなと感じているところです。

セクハラしてくる職人は「逆にカワイイ」

大石(施工の神様ライター)

下山さん(建築部・工事一課)

大石(施工の神様ライター)

下山さん(建築部・工事一課)

基本的には、力仕事は男性の職人さんがするように工程を組んでいるのですが、自分が工程ミスをした場合は、自分で力仕事をしなければならない場合もあります。やはり体力的につらい面はあります。

大石(施工の神様ライター)

下山さん(建築部・工事一課)

女性ということで、現場の雰囲気が良くなったり、親近感を持ってもらいやすいということはあるのかなと感じています。

写真作品「脚立を片付ける女」

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

大石(施工の神様ライター)

下山さん(建築部・工事一課)

大石(施工の神様ライター)

下山さん(建築部・工事一課)

そういう職人さんは逆に「カワイイ」ですね。今までセクハラで嫌な思いもしたことがないので、仕事をする上であまり気にしていません。むしろ現場監督になる前は、「男社会でセクハラなどあったらどうしよう…」と心配していました。

ですが私の覚悟とは裏腹に、みんなが和気あいあいとしていて、工事現場は女性でも働きやすい職場でした。

現場を任せる目安は”入社3年目”

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

ただ、それだけで若手が育つかとなると、なかなかそうはいきません。ほったらかしは駄目です。他の社員以上に目をかけてやる必要があります。

現在は入社3年目位までの社員を対象に、毎月の業務報告書を提出してもらって、先輩がそれを読んで、コメントを入れて、フィードバックするようにしています。私自身、なるべく声を掛けるよう心がけています。

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

全部自分でやることによってこそ、土木の仕事の本当のところが身についていくものです。

多少の背伸び状態でも良いので、早い段階で現場を任せるスタンスです。

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

大石(施工の神様ライター)

勝又さん(土木部・工事一課課長)

他人の失敗話は、単純に面白いですから。「失敗したらこうなるよ」というのを仮説としても教えていきます。

もう一つが、1日の仕事量とゴールを明確に示してやることです。若い職員は、ゴールを明確に示してやると、そこにたどり着くまでに自分がどれだけ楽ができるかということを考えます。

どうやれば効率的に仕事ができて、ラクできるかについて、頭をフル回転させます。1日でも1週間で区切っても良いんです。

私は、これは「どうやれば仕事がコンパクトになるか」に集約されるやり方だと考えていて、その辺の感覚的意識を養い、自分の工程表を引く練習になると考えています。

若い社員の指導に当たるときには、この二つの点に注意しながら、接しています。

とは言え、実際にはうまくいかないこともあって、最終的にはやっぱり叱ってしまうこともあるわけですが(笑)。教える方も教わる方もお互い考えながら、進めていくのが良いと思っています。

大石(施工の神様ライター)

齋藤さん(土木部・工事一課)

教わる以外には、職人さんたちと話し合いをして、自分の考えをまとめて、上司などに報告するよう心がけています。上司と職人さん、二つの方向からいろいろなことを教わっている感じです。

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

私自身、若い子と話をする場合、「どんな話をすれば良いかなあ」と悩むことがあります(笑)。

若手でも原価管理ができる「インパクトコンストラクション」

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

それまではエクセルを使って、見積、実行予算、発注、支払い、集計を行なっていたのですが、入力作業が煩雑な上に、データが分かれてしまって連動できないので、不便でした。

人によってやり方がバラバラで、細かくデータを管理する人もいれば、緩めの人もいました。

そこで、インパクトコンストラクションを新たに開発しようという話になったわけです。インパクトコンストラクションの目的は「作業員の業務の効率化」で、もう一つが「すべてのデータ情報の蓄積」です。

データを集約することで、経験の少ない社員でも、過去のデータを参照しながら、原価管理を行うことができます。

概算要素とか案件の履歴要素などを積み上げているので、仕事をとる上でも、指標になります。

インパクトコンストラクションは、初めて現場代理人をする人にとって、仕事の流れを一気通貫で把握できるようになっています。人によって、データの密度が異なるということもなくなりました。

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

それは、過去物件の履歴を振り返ることが出来るシステムだということが要因だと思います。

また、やり方が標準化し、社員同士で教え合えるようになったことも効果として実感しています。

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

建築では交渉ごとが非常に多く、経験の少ない社員にとって難しい場面が多々あります。

そんなときに「お前のやりたいようにやってみろよ」と放り投げるのも、確かに1つのやり方だとは思うのですが、社員にしっかり考えさせ、その考えを一度こちらにぶつけさせた上で導く事を大事にしています。

そうすることで、社員が失敗を恐れずに前向きに仕事に取り組みやすくなると考えています。

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

今15箇所ほど現場があるのですが、現場ごとにやり方や携わっている構造物も違うので、大事な取り組みです。

実は、先日の会議で過去の失敗と同じような失敗が続いていたことに気付き、「これでは会議の意味が無い」と叱ってしまいました。

社員が成長するためには、OJT教育として現場で作業をさせることも勿論ですが、会議や机上での作業を通じて考えることも絶対に必要です。

その反復を行うこと、その中から修正・改善点を見つけていくことのサイクルが大事だと考えています。

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

まずは「どうしてそうしたのか」社員の話を聞いてから、「違う選択肢があったんじゃないの?」等、いろいろと質問しながら、導くよう意識しています。

大石(施工の神様ライター)

三須さん(建築部・工事一課)

部下に対して、怒って教育するのは簡単なことで、一番効率の良いやり方ですが、少しズレた教え方だと考えています。「怒られるからやる」というのは消極的な姿勢なので。

昔の人には、怒られながら、先輩の背中を見て仕事を覚えてきたタイプの方々が多いのですが、今の時代にそれをやると、人がいなくなってしまいます。

今の橋本さんは、明らかに怒らなくなっていますが、それは正しいと思っています(笑)。

私自身は、現場に出て、先輩に怒られながら仕事を覚えてきたので、苦労した方が勉強になることもありますし、今振り返って「怒られて良かった」と思っています。

ただ、今の若い子たちには、なかなか通用しないところがあります。部下に対しては、基本的に怒らないよう心がけています。

本人が自分で興味を持って、積極的に考え、動いてもらえるよう努めています。なるべく、部下に失敗させてあげたいという思いもあります。自分で考えるようになってもらいたいからです。

大石(施工の神様ライター)

三須さん(建築部・工事一課)

ただ、橋本さんのように理由を聞くというやり方はしていなくて、どうしても自分の言いたいことを言うことが多いです。

自分では怒っていないつもりでも、知らず知らず、怒りがにじみ出ていることはあるかもしれません(笑)。

どういうやり方が良いか、まだ答えが出ていない状況ですね。

下山さん(建築部・工事一課)

私はまだ年数が浅いので、ちゃんと怒られた経験がありません。「このままで大丈夫なのかな」と不安に感じることもあります。

次の現場ですごく怒る所長だったら、どうしようとか(笑)。やっぱり、「怒られるからやらなきゃ」というより、「ほめられたい」とか「認めてもらいたい」という気持ちがあるからこそ、頑張って仕事ができるところはありますね。

良い技術者に必須の「圧倒的当事者意識」

大石(施工の神様ライター)

天野さん(土木部・部長)

そのために技術者に必要なスキルは「絶対にやり遂げる」能力だと考えています。「何がなんでもやってやる」という気持ちですよね。

工期が厳しい現場もあります。「どうしたらできるんだ」ということを考えて、状況を打開していかなければなりません。できない理由は、いくらでも並べることができますが、それではダメですよね。

常に打開策を考える姿勢がないと、土木の技術者としては不十分だと考えています。

大石(施工の神様ライター)

橋本さん(建築部・部長代理)

あきらめない意識を持つことが非常に大事だと思っています。現場所長が「無理」と言ったら、それで終わってしまいます。

現場では「今更言ったって無理だよ」と思うようなことがよくあります。例えば、竣工1週間前に「ここに新たに配線してほしい」と言われた場合、本音では無理と言いたいところです。

ただ、自分たちの状況や方法に捉われず、壁などのモノを壊してしまえば出来るものなんです。

あきらめないという信念を持っていれば、建築の技術者として、なんでもやりきることができると考えています。

大石(施工の神様ライター)

勝又さん(土木部・工事一課課長)

次に「危機管理能力」。施工管理、原価管理していく中で、「ここから先は危ない」という察知能力がないと、技術者としてはやっていけないところがあります。

そして「判断力」。現場監督は必ず選択を迫られるときがあります。「折衝能力」も必要です。いろいろな関係者と付き合っていく中で、相手が望むことを第一に考えて、話を取りまとめ溶かしていく能力がないと、現場はうまく回りません。

最後が「圧倒的当事者意識」です。これは加和太建設の今年のスローガンなのですが、私自身も、これは本当に必要なことだと思っています。

大石(施工の神様ライター)

三須さん(建築部・工事一課)

60歳になっても、「ああした方が良い、こうした方が良い」と常に考え続けている技術者の方を知っていて、「これが技術者なんだな」と。

建築の仕事は、毎日同じ流れ作業ではないので、常に考えることを意識しながら、仕事に臨んでいます。

齋藤さん(土木部・工事一課)

現場所長という今の自分の立場になると、全部自分で把握しなければなりません。意識の変化はケタ違いです。

下山さん(建築部・工事一課)

建築の仕事は、周りの方々の協力がないと円滑にいかないので、一番意識して取り組んでいる部分ですね。