“原動力の源はボクシングにあり”

「資本主義社会では投資家にならないと金持ちにならない仕組みになっている」

『21世紀の資本』という書籍が映画化され久しいが、日本の中小企業の生産性がなぜ低迷しているのか憂う男がいた。

建築完成パース画や、企業VP・CGグラフィックの制作会社 株式会社スタジオボーラ 代表取締役 園田桂一氏は、神奈川県で零細事業経営者への経営サポート等も実施し、精力的に業務へ取り組んでいる。

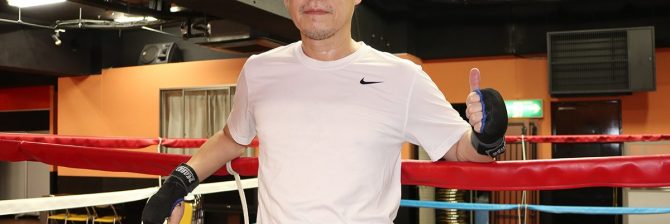

“その原動力の源はボクシングにあり”

顧客とのコミュニケーションにも役立つ精神鍛練のお話も交え、制作業務と建設業の類似性などを伺ってきた。

建設業と類似する制作工程

――御社の事業ドメインはコンテンツ制作を主とされていますが、沿革や実績などをお聞かせ願いますでしょうか。

園田さん 弊社は、平成18年に創業致しまして、当初はTV番組のオープニングやエンディングのCG映像やコマーシャルの3DCGパートの制作に携わっていました。また、広告に関するポスターやグラフィック系SP印刷物を成果物としてクライアントへ納めていました。

10年くらい前からですかね、3DCGの技術を用いたアプリケーションの開発やコンシューマ向けゲーム全般のグラフィックを中心に手掛けるようになりまして、近年では『ポケットモンスター』のカードゲームにおける3DCGイラストや、建設業関連のパース画の制作受託業務もしています。つまり、グラフィック全般を手掛けています。

――グラフィック全般ということですが、3DCGなんかは制作工程が難しそうなイメージですね。

園田さん 3DCGに関しては、業界標準のソフトをつかっています。ゲームのグラフィックはハードのスペックが高くなっているので、それに合わせてグラフィックのクオリティも非常に高いスキルを求められる時代になりました。

3DCGを制作する場合、背景や建物、人物、キャラクター等、パートが分かれていてそれぞれのオブジェクトを動くようにセットアップしたりとか…。工程により得意な人員をアサインすることが多いです。

大事なのは、「いいものを創りたい」という目的、目標をクライアントと共有することです。

――工程の遵守は建設業と似ていますよね。

園田さん そうですね。コンテンツ制作に例えると、大規模なプロジェクトで人を何人も動かして、3DCGの開発をするゲーム案件があったとします。

それは、建物を建築している現場と同じですよ。人月人日単価でお仕事を獲ってきて、それで納期までにその案件を制作して検収完了まで持っていくっていう。言うならば、パソコンの中で建設作業やっているような、そういう感覚になることもありましたよ。

――ワーキンググループを組成し、パソコンで作業、成果物をオンデマンドで納品。確かに建設的ですね。現場か画面上かの違い。

園田さん 似ています。つまり、仕事って業界は違うけれど人、モノ、金の流れは似ますよね。特に、私たちが従事する制作業は似ていて、デジタル工務店とも言えますよ(笑)。

――建設と制作は仕事の性格が似ているかも知れませんね。

園田さん はい、成果物を作るまで枠組みを持った計画に則って人を動かす。

私のようなプロデューサー、プロダクションマネージャーは建設現場でいう現場監督ですね。担当者を決めて、良いパフォーマンスを発揮できるようにケアしながら納期に間に合うように仕事を進めていくんです。

――建設は住まいにインフラの構築、3DCG制作は広告やコンテンツの創造。

園田さん そうですね、建設は国策が伴い実態経済と密接ですが、グラフィックは人々の感性へ訴求する人間社会への関与。つまり、存在しないものを3DCGで制作することが多いので、現実に在りえないものを創っている会社なんです。

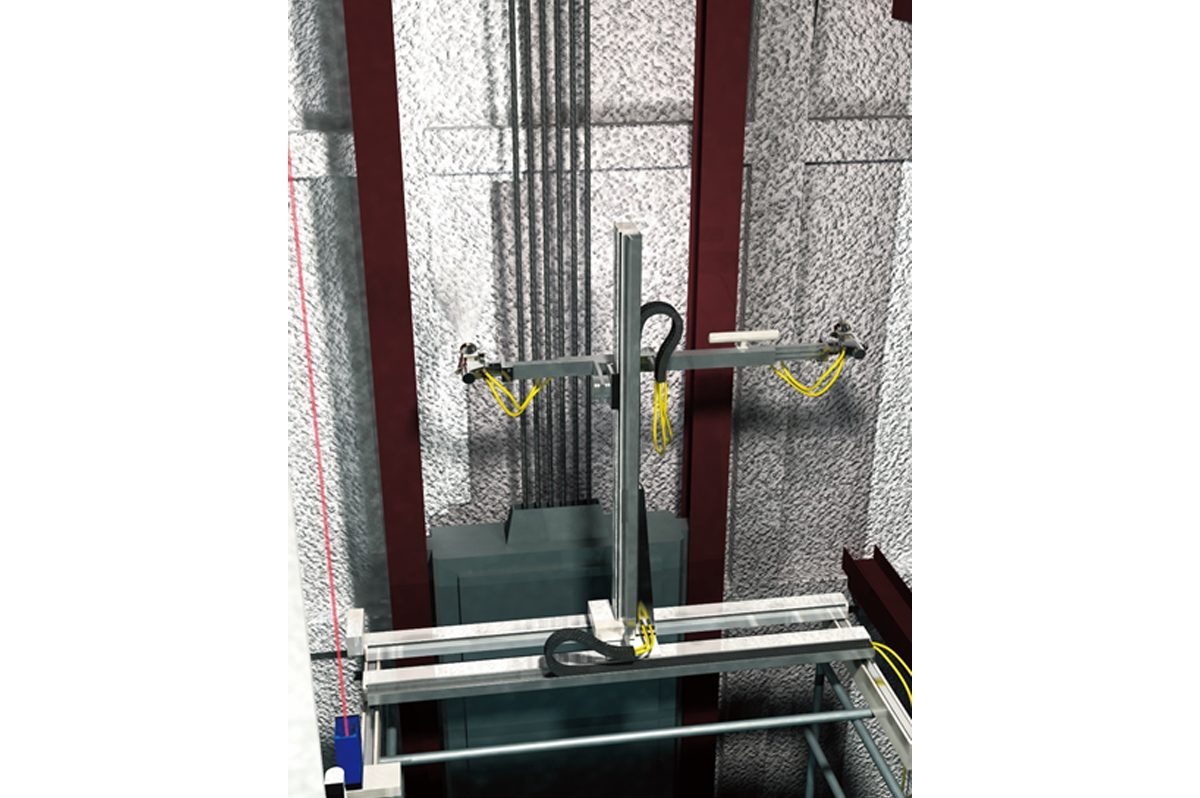

建築に関わる仕事ですと、アスベスト対策用のロボットを作る計画のグラフィックでは、その完成予想図などもやらせていただきましたね。

――そういうロボットができれば健康被害も防げるし、プログラムの変更などで他の作業にも応用できそうで期待が高まりますね。アスベスト対策の人工は高いんです(苦笑)。

㈱スタジオボーラ社で作成した、エレベーターのアスベスト除去ロボットの画像

日本社会にお金が廻っていない!?

――さて、御社は制作業務の他、中小・零細企業の支援のお仕事もなさっていますよね?

園田さん まあ、支援というかコンサルテーションですね。守秘義務契約があり、概要的な話しかできませんが…。

今、このコロナ禍で経営者様方の間で困っている方々が多く、そんな経営者様たちと情報交換しながら具体的な支援策を探したり、私自身の失敗や経験からお手伝いできることをさせていただきました。

――会社の規模で言いますと?

園田さん 個人事業主や古くから営んでいる有限会社、株式会社は社員20名以下くらいの規模ですね。

――コロナ禍で苦しんでおられる経営者の方々と接して、いろいろと思うところはおありでしょうが、どのような経営課題が多かったのでしょうか?

園田さん まず、日本企業が弱体化していると実感しましたね。

かつて、日本企業というのは大手企業がいて、幾多の中小企業へ発注する。国内の9割が中小企業で構成され、下請け、孫請けとそれぞれが薄く利益を分け合っている全体構図でしたよね?

しかし、現在は、その薄い利益すら中小・零細の企業が享受できていないのだと実感しました。

――需要が減っていると?

園田さん 分かりませんが、その時はコロナ禍になってその影響でかなり売上が落ちたという悩みが多かったです。社員さんの給料も払えなくなったという社長さんもいましたし…。

ただ、コロナ禍の前から日本社会にお金が廻ってないとは感じていました。生産性が落ちているのか市場が縮小しているのかは業種によるのでしょうけど。

――「金は天下のまわりもの」なんて言いましたが、所得再分配の機能不全ですかね。単にデフレが続いただけでなく、各産業で国際競争に敗れ続けた果ての「焼失なき焼野原」という令和の戦後感でしょうか…。

園田さん ……資本主義社会ですからね。どうしても一流の大手企業が請けた案件を下請けへ委託、あるいは製造する商品の部品を中小・零細規模の企業へ発注してシゴト・お金が下りてくる全体構造ですが、今の日本の場合、予算規模がかなり少ないのだと思います。

コミュニケーションは難しい

さて、建設業における中小企業の課題は後継者不足。

過日、某政権が「コンクリートから人へ」と謳い、予算規模の縮小や「人減らし」をした経緯がある訳で、その当時に実施した政策の副作用は今に及ぶ。

そして、旧来からの「キツイ・汚い・キケン」という建設現場古典3Kにより労働者が入ってこなかった。土曜休みもなく「現場は見て憶えろ」とか、頭ごなしにただ怒鳴って、人材育成をせず、労働環境の改善を怠った。

それら複合的な要因が、建設業の新規労働者の参入障壁になっていた。

――そこで、園田社長のように建設業へ間接的に関与している方ならではの視点で何かアイデアを伺いたいのですが。

園田さん そうですね、建設業界に関しては私も本業ではないので外側から観た印象しかないのですが、やはり、今の若い人たちは身体を使うシゴトとか、総合職でも納期に追われるシゴトへの耐性が無い人が多いと思います。

――ええ、そう思います。

園田さん それは、私世代のような50代前半の人間は若いころ肉体労働のバイトをしたりとか、飲食店で立ちシゴトをしたりしました。ですが、今の若い人たちはそういう辛い経験をしたことがない人が多い気がします。そういう人たちにとっては建設業の現場で働くのはキツイんだろうなぁとは思います。身体を使うことが全く問題ない人たちにとっては良いのでしょうけれど。

だから、プロボクサーはライセンス獲っても建設業で働く二足草鞋の人も多いみたいですね。お金を稼げて身体も鍛えられての一石二鳥で(笑)。お酒の配達のシゴトをしながら世界タイトルを獲った人もいますし、昭和の名チャンピオン輪島功一さんも建設現場で働いて腕力が鍛えられていたとご本人が言っておられます。

今、肉体的な経験が足りない方が多くないですかね、若い人の間で。

――そうですね。ゼネコンに従事している方でも、昔は「肉体感覚を掴むため、数m3手掘りで掘らされましたよ」とか、「工期が間に合わず、家にも帰らないで2日完徹(完全な徹夜)とか普通にやりましたよ」とか、すごいタフな話聞きますもんね。理知的で聡明な方から。

それが今では、学卒でゼネコン入社した現場の若手管理職員が入社して3年前後ですぐ辞めるみたいです。自分が辛い肉体労働をするわけではないのに、残業が多いとか所長に怒鳴られたりでダメになっちゃう。

園田さん まあ、実際問題ね、身体を使わなくても現場仕事はハードそうですからね。ただ、今は労働に対する概念が昔と変わっていて、「キツいのあたりまえ」みたいな昭和的観念は見当たらなくなってきましたよね。

――見当たらないですね。ゆとり教育等を経た劣化も含め「キツいことできません」っていう。辛艱に耐性がない。制作のお仕事も作りこんでからクライアントからのダメ出しはキツそうですね。

園田さん はい、きついです(笑)。業界用語で「巻き戻し」って言います。

最初に契約した仕様に則って制作していきますが、創り始めているにも関わらず様々なオトナの事情があって仕様変更とか「巻き戻される時」が一番困っちゃうんです。

――制作業務では約束事にない業務に関する条件は事前取り決めできないのでしょうか?

園田さん いやー…(苦笑い)。あらかじめ予算が決まっていて増額できないですし、2次請けも3次請けも其々のパイの維持に精一杯で難しいですね。約束事のない業務を遂行して請求交渉が成功しても、原価をペイできるかどうかの赤字にならない僅かな金額です。

――追加業務に関して利益は見込めない前提で取り組めと?

園田さん はい。ある程度作り込んでから発注者に「巻き戻し」されると、完全な赤字コースです。

――仕様外の部分に関しては管理費を乗せて請求できないと…。それは、「優越的地位の濫用」以外の何物でもないですよね。国内の中小企業比率は約99%。そのような商流上のイジメは各産業でよくあるからこそ、国民に金が廻らないんでしょうね。

園田さん 廻らないはずですよ。そのような仕事の時は憤りを憶えます。それを黙認している社会にも。他社さんの事例ですが、実際、「巻き戻し」による被害で倒産がありました。ゲームの開発案件で業界では中堅の頑張っていた会社でしたので、残念に思いました。

最後まで作り込んでいて、工期の最終段階で「これでは納品完了にはならない」という主旨の通知をクライアントから受けたようなんです。それまでに人件費やら様々なコストが計上されているにも関わらず、報酬を受け取れないことによって倒産に追い込まれたのです。

――クライアントは、支払いが滞ったら下請けを倒産に追い込む危険があることに、自覚と責任を持ってほしいですよね。

園田さん そうですよね。でも、驚くことにそういう自覚と責任が無い会社があります。いろいろ鑑みると、仕様変更が起こらないようにクライアントとコミュニケーションすることが大事だと思うに至りました。

コミュニケーションで仕事は推進すると言う園田社長

――コミュニケーション不足だと仕事ってうまくいかないですよね。

園田さん はい。あと、予測される作業ポイントや懸念は、着手する前に徹底的に話し合えれば「巻き戻し」はほとんどありません。

反対に、工期が不十分とか、クライアントが突発的に受注した案件で「ぶっつけスタート」しちゃって問題点の洗い出しができずに仕事を請けちゃうと赤字の臭いがしてきます(笑)。

――赤字の臭いが漂っちゃう?

園田さん ええ。そういうのを「炎上案件の臭い」って言うんですけど(笑)。仕事の受注が無いまま、人件費やリース代などの固定費を垂れ流すよりかは、リソースを稼働させたほうがいいだろうって判断で請けてしまうのです。

――なるほど。そのような業界のケースを目の当たりにしたご自身の経験から、冒頭で仰っていた中小・零細企業へのコンサル業務に活かされているようですね。取引先とのコミュニケーションの取り方など、生きたアドバイスだったのではないでしょうか?

園田さん そうだと良いですね。

こんな訳の分からない中途半端な外部の意見を取り入れてるのが間違い。

内容もただの老人讃美歌。こんな人間に好き勝手言われて、ホイホイ聞いてる建設業界がダメなんじゃないか?

そうやって外からの意見をなんでもかんでも否定する人が多いから、この業界はダメだと言われるんじゃない?

参考にするかしないかは読んだ人各々の問題で、別に違う角度の意見を聞くのは悪いことではないんじゃないか?

ICT化の有効性についての謙遜したコメントで、好き勝手言ってないかと。