排水作業の段取りで業者とモメる

――福知山などの水害対応はどうでしたか?

阪井さん 由良川が氾濫して、浸水被害の連絡があった地域に、何人かで手分けしながら、排水作業に入りました。このときは2日間ほど作業しました。当時は由良川の堤防がまだちゃんとできていなかったので、「水が引くまでがんばる」という感じでした。その後は、豊岡の出石川で大きな被害が出ていたので、そちらに排水ポンプ車を引渡しました。

――被災地に入って業者に的確な指示を出すのは大変ではなかったですか?

阪井さん 今振り返ってみると、初めて福井の被災地に入ったときは、気持ちが焦っていました。目の前で水が溢れているのを見て、「すぐ排水しないといけない」と思ってしまったからです。そのために、業者さんにせっつくような指示を出してしまいました。業者さんは、周囲の状況なとを確認した上で、ベストな排水作業を進めようと段取りを整えていたのですが、私は「なんで早くやってくれないんだ」というようなことを言ってしまったんです(笑)。

――どういう状況だったのですか?

阪井さん 流失物で水路が閉塞し、水が溢れているという状況でした。私は溢れているところから排水すれば良いと考えていました。しかし、上流でも同じような状態になっている場所があったので、本当は、車の配置も考慮して上流部分も考えながら、排水作業をするべきだったんです。

――業者の反応はどういうものでしたか?

阪井さん 「いや、できへんよ」「なに言うてんねん」というものでした。私の指示を聞き入れてもらえなかったということです。

――良い勉強になったのではないですか?

阪井さん そうですね。これを機に、アセっていても、業者さんを差し置いて見ただけで傍目からヤイヤイ言うのはやめようと思いました。今でも、ちゃんと現場の話を聞いてから、指示をするよう心がけています。

管理職になるのはイヤだった

――その後、また福知山河川国道事務所に戻って来たタイミングで課長になったということですが、管理職になることに対して、どうお考えでしたか?

阪井さん 基本的にはイヤでした(笑)。現場に出ずに、業務の統括やマネジメントをして責任を負うという仕事を、自分ができるのか不安だったからです。今でも、管理職が自分に向いているのか、疑問に思うことがあります(笑)。

――防災課長として、どのようなお仕事をされましたか?

阪井さん 機械関係、電気通信関係を所管する課でした。国と京都府と福知山市が連携して内水対策を実施しているときで、これに合わせ、ポンプ場の新設工事などに携わりました。マネジメントの仕事は大変でしたが、楽しかったです。自治体の方々と協力し、また、土木や建築の人々と力を合わせながら、ときにはすったもんだしつつ、モノをつくっていったことは、いろいろ勉強になりました。

――すったもんだと言いますと?

阪井さん いろいろなしわよせが、機械や電気の工事に来るということです(笑)。中には、手遅れになると吸収できないモノもあるので、関連する受発注者間で調整して、手戻りがないようにするというところです。かなり気をつけてやっていました。

――電気通信関係の業務とはどういうものですか?

阪井さん 非常用の無線、光ケーブル、監視カメラや水位計などの電子機器の維持管理などです。電子機器は、機械と違って、調子良いと思ったら、突然ダメになることが多いんです。なので、優先順位をつけながら、なんとかやっていかざるを得ませんでした。

「自然を相手にするスケールの大きな仕事」の一端を担える

写真提供:近畿地方整備局

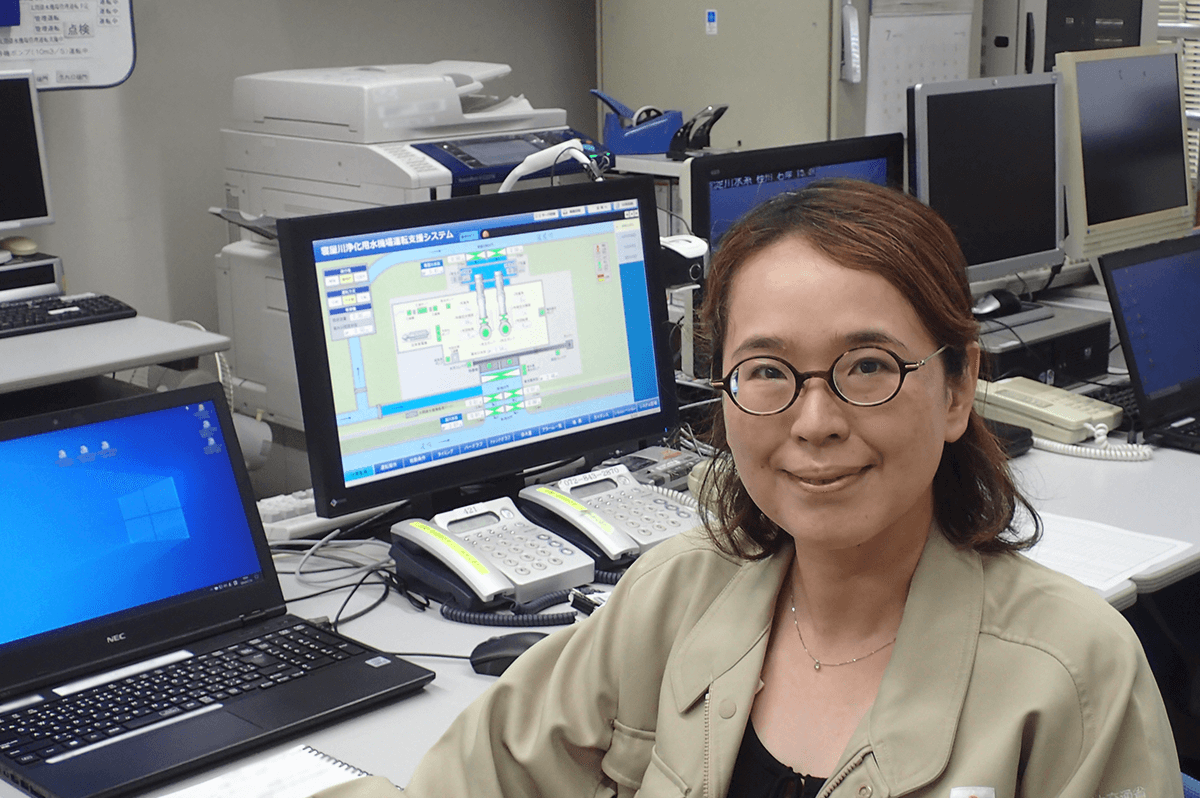

――今のお仕事はどんな感じですか?

阪井さん 淀川河川事務所の施設管理課長として、河川関係の機械設備の維持管理といったことをメインで担当しています。淀川大堰閘門を新設中で、閘門ゲート設備の工事発注も担当しています。あと、毛馬排水機場という日本一大きな排水機場があるのですが、こちらの分解整備や更新という仕事もやっています。

――人材育成も管理職の仕事だと思いますが、どうお考えですか?

阪井さん 基本的には、私自身が経験したことを伝えていければ良いなと考えています。ただ、世の中はどんどん進展して知識も古くなってくる場面もあるかもしれませんが、なんのための仕事なのか、なんのために排水ポンプ場はあるのかといった大本の目的のところはブレないように、仕事をやってもらいたいという思いがあります。どんな業務を担当するにしても、大本の目的から物事を考える職員になってほしいです。

――地整の中の機械職の魅力はなんだとお考えですか?

阪井さん 自然を相手にするスケールの大きな仕事ができて、地元の住民の方々のお役に立てるということです。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。