【ケーススタディ・猿越橋】

橋梁概要

岩手県県北広域振興局土木部二戸土木センターが管理する猿越橋は、橋長61.2m、幅員7.5m(有効幅員6.5m)の鋼単純上路式トラス橋(非合成)で昭和39年道路橋設計示方書に拠り1972年に供用された。下部工は重力式橋台で直接基礎。長年にわたる凍結防止剤散布に伴う塩害、ASR、凍害などにより床版は大きく損傷していた。また同橋には、う回路がないため交通への影響が大きく、例えば国道4号線と八戸市を結ぶ重要路線であり、かつ第一次緊急輸送道路に指定されているなど、早期の交通開放が求められる環境にあるため、2022年にTAKUMINO床版工法による全面的な床版取替の採用に至った。

着工前

工事概要

床版の取替と伸縮装置の交換、床版防水および舗装の施工。耐荷重量を現行のTL-20t相当からB活荷重(TL-25t)相当に引き上げる。また、幅員も全幅を7.8m、有効幅員を7mと広げる。床版全面(456m2)を撤去し、PCaRC床版(475m2)を設置する。

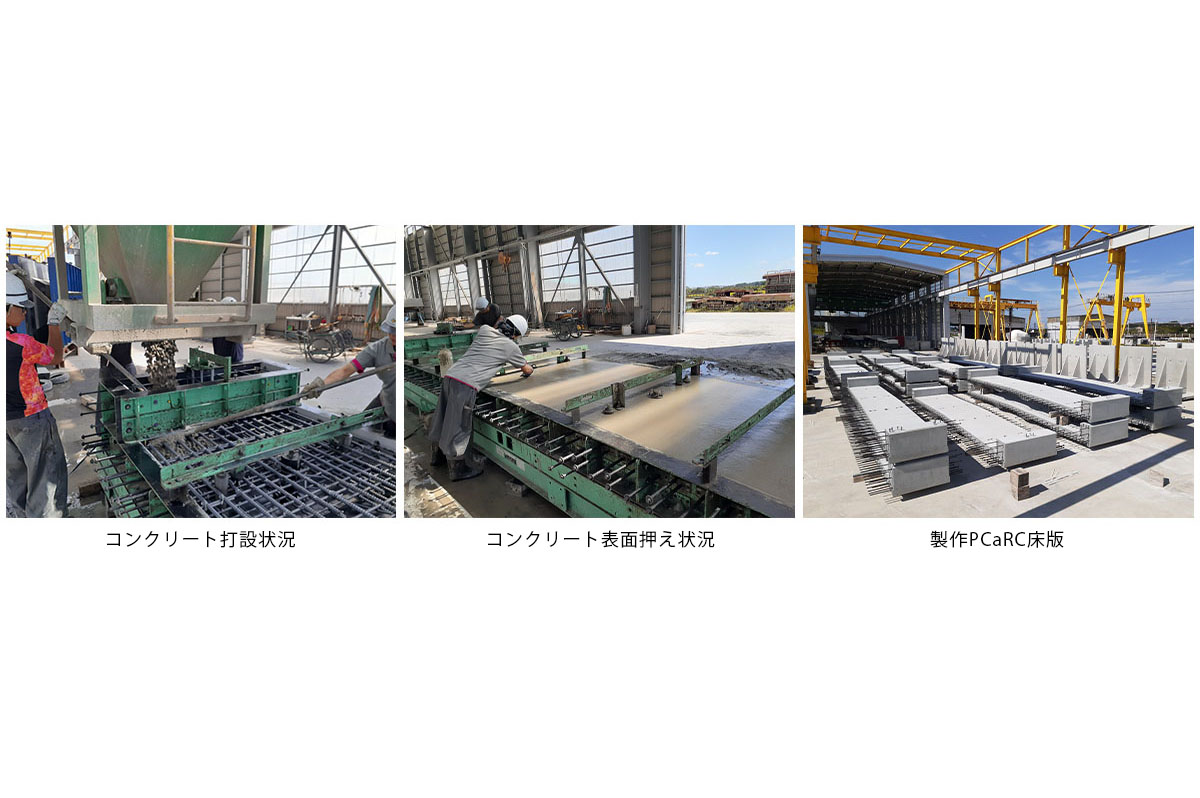

PCaRC床版の製造は地元に近い技研の青森工場(青森県上北郡六戸町)。死荷重を増やさないよう床版厚は既設床版と同じ170mmとし、品質管理はJIS A 5372および5373に基づいて管理を行い、凍害による早期の損傷を起こさないよう標準空気量も4.5%±1.5とし、ASRや塩害の抑制を期待して無害であることを確認した石灰石骨材を採用している。34枚のPCaRC床版を約1カ月半で製造した。

現場は床版取替工事を担当したショーボンド建設3名と作業員12人態勢で旧床版撤去、新設床版架設、伸縮装置設置を夜間通行止め工期内の15日で工事完了した。RC床版を現場打ちする従来の工法の場合は旧床版撤去、新設床版打設、伸縮装置設置で、およそ270~330人工で約55日(コンクリート養生28日除く)全面通行止めとなる。

施工手順

現場は夜間全面通行止めをして、1日2~3枚程度床版を取り替えていく。床版取替工事を施工するショーボンド建設は、夜間通行止め期間内に取替工事を完了するため万全の施工体制を整え、工事管理を行った。旧床版のコンクリートカットは昼間に片側通行規制により施工した。橋軸方向に約1.8m、橋軸直角方向に幅員の約半分の約3.5mのラインでコンクリートカッターにより切断し、半断面ずつセンターホールジャッキで引き剥がし、360tオールテレーンクレーン(ATC)で撤去する。撤去1枚当たりの重量は約4.3t。新設するPCaRC床版の2~3枚分の旧床版の撤去は4~6枚が必要となる。旧床版撤去後は直ちに、主桁上面の残コンの撤去、上フランジ上面を研掃したのちに、スタッドジベルを溶植し、桁と床版間にスポンジシール型枠を配置する。この時点が午前0時となる。直ちに床版撤去部分に、その上に新設するPCaRC床版を360tクATCで架設していく。

- カッター切断

- センターホールジャッキ

- 既設床版撤去状況

- 既設床版撤去完了

PCaRC床版を架設した後に、新設のRC床版は約8t/枚あり、設置後の移動はできないため、架設位置には慎重を極めた。その後、床版のズレ防止のため、ジベル孔に無収縮モルタルを打設していく。間詰部の型枠には鋼製型枠を用いた(後述の留意点参照)。間隙部のコンクリートは、通行止め解除後の車両通行に対応するため、超速硬コンクリート製造プラントであるスーパーコンクリートモービル車で超速硬コンクリートを現場で練って打設した。

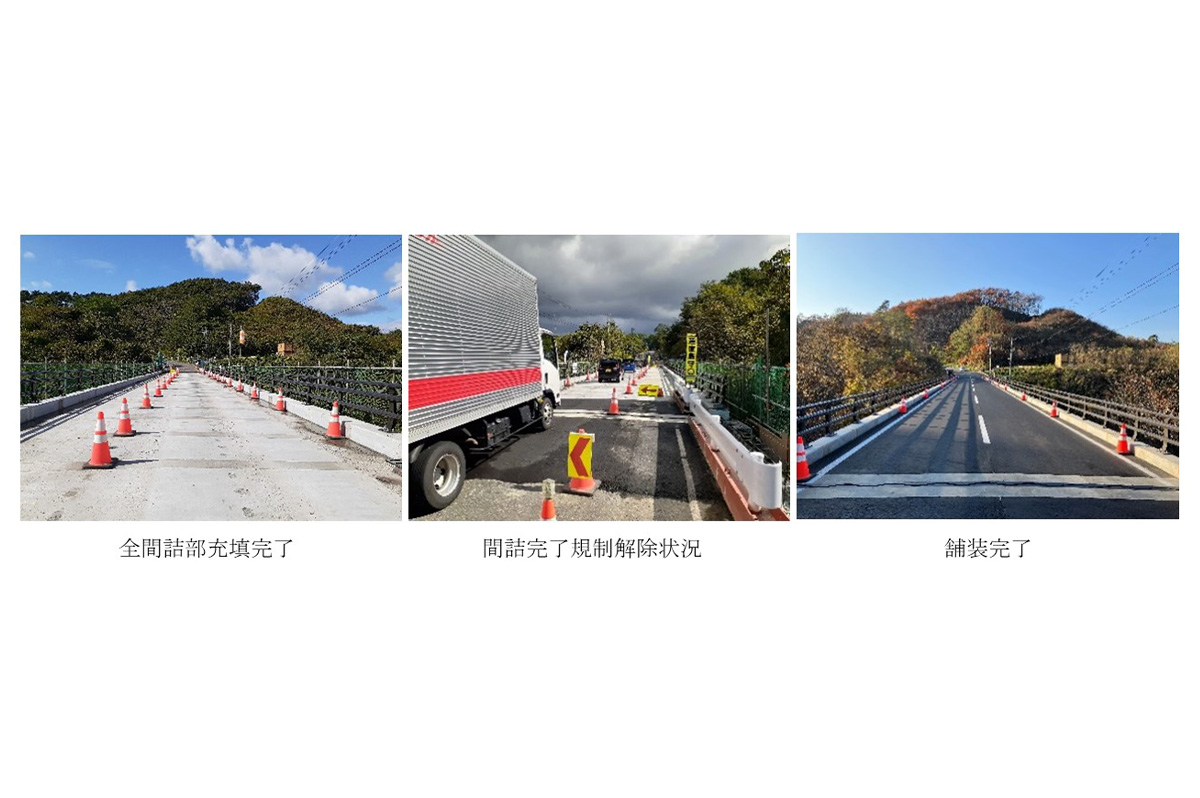

1夜間で床版の撤去から架設、間詰コンクリートの打設までを実施した。既設床版と新設床版の境部には覆工板を設置して昼間は交通開放することを繰り返した。

床版取替完了後の床版防水工は、塩害や凍害環境が厳しい環境にあることから、NEXCO仕様のグレードⅡを採用、舗装工は基層に再生密粒度アスファルトを40mm、表層に密粒度アスファルト改質Ⅱ型を30mm敷設した。

その後の観察

間詰充填部位は、規制解除で通常交通が再開されてもひび割れ、肌別れ等の変状は確認されなかった。有効幅員が6.5mから7.0mに拡張されたことで交互通行に余裕ができ、より安全に通行できる状況となった。

留意点

猿越橋は直橋で端部のPCaRC床版以外は、同一の床版形状なので間詰部も同じ形状が繰り返され、型枠も同じ形状となるので、架設工事を担当したショーボンド建設の提案で、型枠は繰り返し使用が可能な鋼製型枠を製作した。さらに床版取付用孔は床版製作時にインサートを設置する準備を施し、実施工に使用した。鋼製型枠の利用は、従来の木製型枠と比べると、型枠支保工が不要となるため型枠設置、撤去で大幅な時間短縮ができ、かつ型枠廃材の縮減ができる効果もあり、特に夜間工事のような作業時間が限定される工程においては、非常に有効な方法だった。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

揚重作業で腰より高い位置で重量物を大人数で持って何のための介錯ロープ?

どこのゼネコンか知らんが、こんなことやってっから事故が無くならないんだよ。

吊荷に手を添えるのは、設置直前で良くないか?

偉そうに講釈たれる前に、不安全行動を撲滅しろよ。

コンクリート打設にしても、鉄筋のピッチ間隔が大きいのにメッシュロードも使ってないし、技術的指導も大事だけど、安全も指導しろよ。

ま、安全も技術のひとつだけどね。