地方で特に求められている「短工期、省人化、品質向上」、そして「計画から設計・製作・施工、維持管理まで地元で対応できる工法で」――。

こうした声に応えて、地産地消の床版取替工法として、「地域の橋は地域で守る」ことをコンセプトに開発された「定着体付き鉄筋継手を用いたプレキャストRC床版工法・TAKUMINO床版工法」が、昨年のNETIS登録(TH-220003-A)を弾みに、関心を集めるとともにじわじわと実績が増えている。プレキャスト(PCa)PC床版は耐疲労性が高い一方、斜角や曲線の橋梁などでは高度な技術力が必要となる。一方、地方方自治体の床版取替えでは、地元企業で施工でき、PC床版に対してコストの縮減が期待できるプレキャスト(PCa)RC床版が求められてきた経緯がある。

TAKUMINO床版工法は建設業の小野工業所(福島市)が事業主体となり、後関製作所(東京)、東北大学大学院工学研究科インフラ・マネジメント研究センター、岩手大学理工学部、日本大学生産工学部で共同開発した。TAKUMINO床版の性能評価については日本大学生産工学部構造研究室が担当した。

工法は地方自治体が管理する中小橋梁の床版をPCaRC床版で取り替える、劣化した鋼道路橋RC床版の短工期での更新工法。工場製作したPCaRC床版を現地で橋軸方向に並列しながら一体化する。例えば橋長16m・幅員7mの橋梁床版であれば、従来の現場打ちRC床版では、コンクリート打設時に現場作業員を20~30人揃えて、床版施工に約2ヵ月要る規模。

だがTAKUMINO床版工法では現場作業員は8人で、施工は10日間で済んだ(赤山橋、ケーススタディは後述)。RC床版を現場打ちでなくPCaにして、i-Constructionで推奨するPCa製品による生産性向上を取り入れたことで、品質を安定させたほか、工期・コスト両面で数をこなせる工法となり、5年に一度の省令点検が進み、要対策橋の補修を間に合わせたい地方の実情にも応えた。

地方では、地元事業者は点検やメンテナンスなどを担うインフラの守り手であることに加え、災害などに対しては防災・減災・緊急対応などにあたったり、降雪地域では除雪にあたったりするなど、地域社会の重要な支え手でもある。撤退などによる地元事業者の不在は、地域で社会が維持できなくなる恐れもあることから、TAKUMINO床版工法はどこの地域においても実施可能なサプライチェーンを想定し、地元のコンクリート2次製品メーカーがPCaRC床版を製作、地元の工事会社が架設することを想定した技術にまとめることを重点化。地域の生活と文化が維持可能なものとなるエコシステムを描いたデザイン力が支持されている。

専門家と地域の事業者でグローカルな工法を開発

工法は、地元のコンクリート2次製品メーカーが製作でき、地元の工事会社が施工できる扱いやすく、再現性が高い、シンプルな工法で、かつ短工期、省人化、品質向上になる工法となるよう開発を進めた。そして、製作と施工が簡便かつコンパクトになるPCaRC床版を照準としたうえで、性能と施工品質は構造や材料の工夫で確保できるよう設計にあたった。その結果、床版継手部の構造や、界面の接着性を高める材料活用などで工夫している。

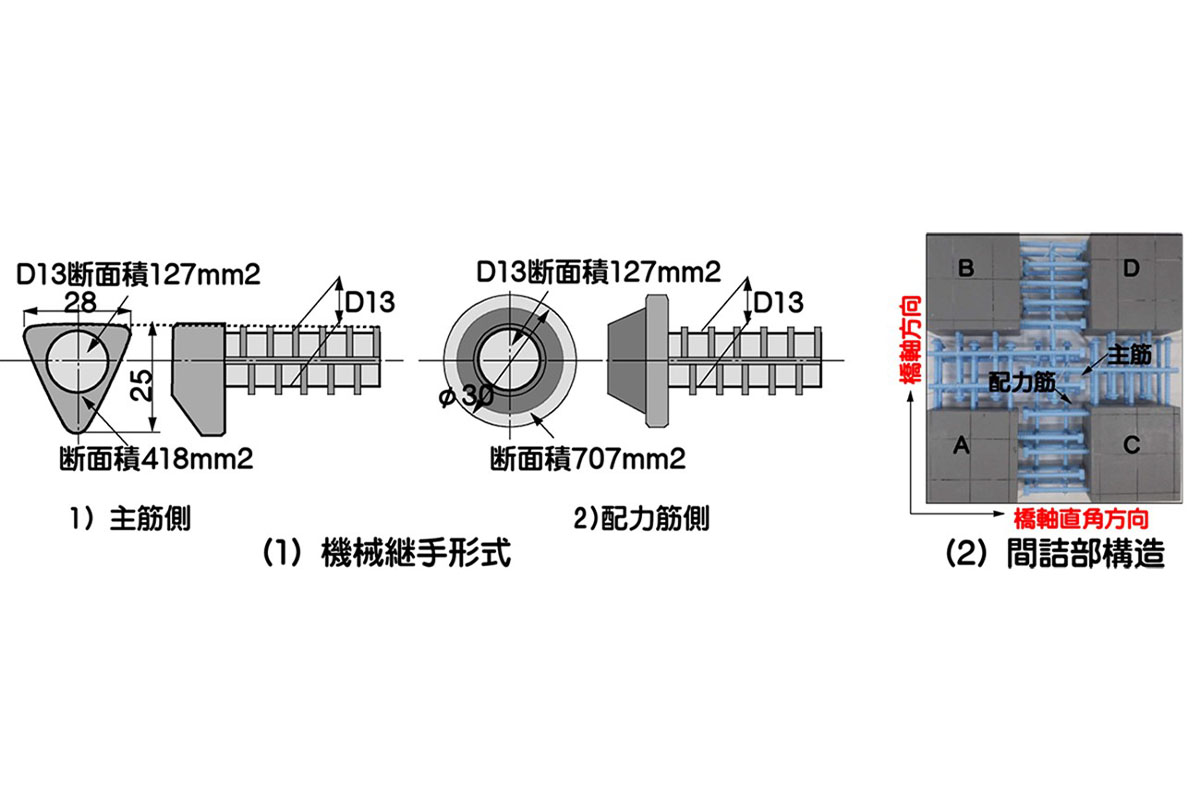

PCa床版では、床版のつなぎ目となる床版継手部の強度確保が課題だが、この場所打ち継手部(間詰部)に特許技術の定着体付き鉄筋継手(タフテッキン)を使用し、課題解決を図った。タフテッキンは、主筋は逆三角形状の突起を設け、内側に円形の突起を配置する重ね継ぎ手構造。これにより、最小床版厚の制限は受けず、現況と同じ床版厚にすることができるほか、場所打ち継手部の幅を3分の2に狭くできる。よって場所打ち部分はこの間詰部だけとなり、仕上げ高の調整面積も全床版面積の約25%にとどまって、施工の難度も低下するし、現場施工期間の短縮になる。タフテッキンによる床版継手部は、輪荷重走行疲労試験において耐疲労性が向上しており、橋軸直角方向に分割した片側交互通行での施工が可能となり、迂回路や仮橋の設置・撤去、仮道・借地などが不要となる。

立地により、橋梁の使われ方や環境条件には地域特性があるため、現場の要請によってはさらなる施工品質の向上や長寿命化にも取り組み、間詰部界面の接着性をより高める目的で接着剤のKSボンドを塗布したり(赤山橋)、桁端部の伸縮装置に再劣化に効くと定評があるEQM-J工法を採用したり(同)、あるいは床版防水を規格の高いNEXCO仕様にしたり(猿越橋)などもしている。

工法の問い合わせ窓口は小野工業所、日本橋梁メンテナンス協会に置いており、こうした橋梁ごとの実情に合わせた相談にも応じている。そうした技術的裏付けには引き続き日本大学大学院の阿部忠名誉教授を中心にあたっている。

次の赤山橋と猿越橋のケーススタディも、論文などでも広く公開している阿部名誉教授に聞いた。

【ケーススタディ・赤山橋】通行止めなし、現場作業8人・施工10日間で

橋梁概要

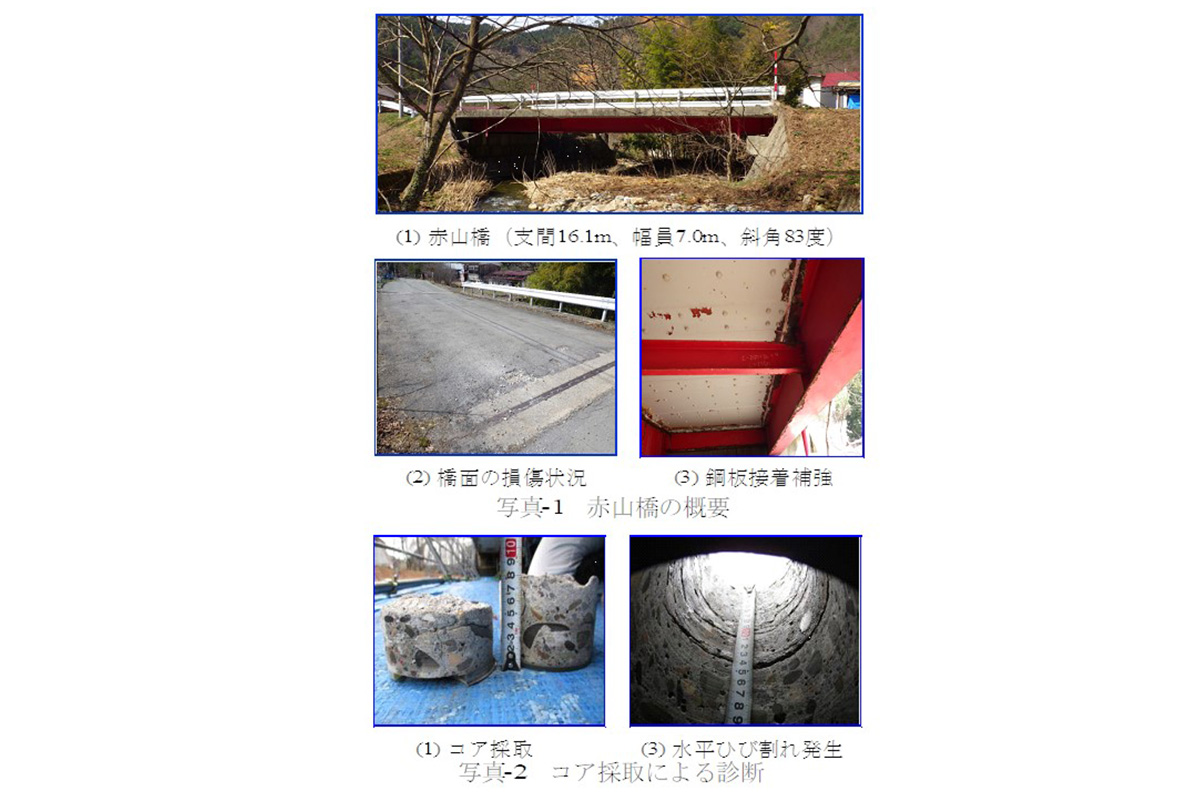

山形県上山市が管理する赤山橋は橋長16.1m、幅員8.2mの斜角83度の鋼桁橋で1972年の道路橋示書・同解説(道示Ⅱ)に基く2等橋(荷重137.2kN(14t)。RC床版は、老朽化に加え、塩害や凍害の影響を受け、材料の経年劣化による損傷が多い。橋梁点検は2017年に国土交通省の道路橋定期点検要領に基づいて近接目視により実施。その結果、橋面においては伸縮継手付近に土砂化が見られ、床版下面においては主桁フランジと鋼板に発錆が見られる程度だったため、健全度Ⅱと判定されていた。だがコア採取による内部診断の結果、水平ひび割れが層状に発生していることから補強が困難であると評価し、橋梁の長寿命化とLCC(ライフサイクルコスト)を考慮して取替床版での対策を行うことが決定され、2018年にTAKUMINO床版工法の採用に至った。

工事概要

従来の現場打ちRC床版では、コンクリート打設時には現場作業員を20~30人揃えて床版施工には約2ヵ月要る規模だが、TAKUMINO床版工法では現場作業員は8人で、施工は10日間で済んだ。

TAKUMINO床版工法の初弾の工事ということで、施工には工法開発者の小野工業所があたり、各大学と市も実証にあたった。PCaRC床版の製造には、当初から開発に携わり、地元企業でもあるコンクリート2次製品メーカーの東栄コンクリート工業があたった。旧橋に再劣化が起こっていたこともあり、間詰部界面の接着性をより高める目的で接着剤のKSボンドを塗布、桁端部の伸縮装置の設置には再劣化に効くと定評がある日本橋梁メンテナンス協会が推奨するEQM-J工法を採用した。

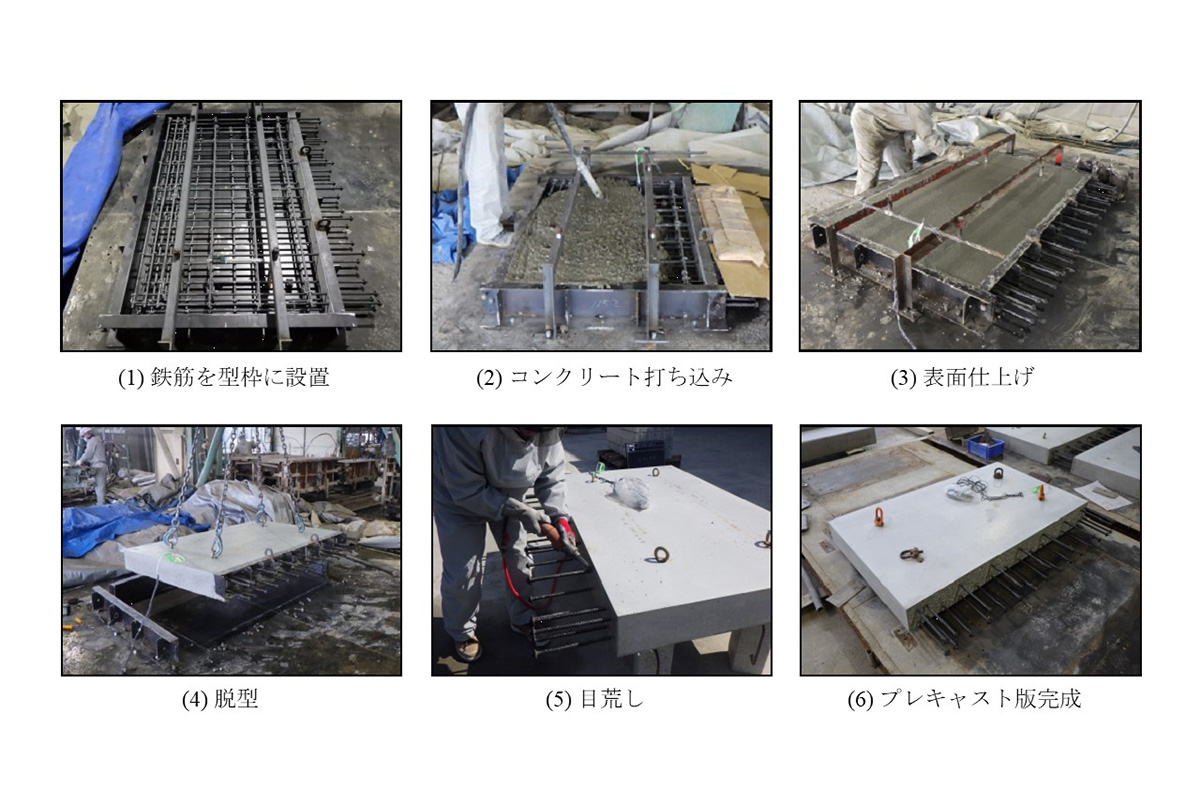

プレキャスト床版Aの製作手順

PCaRC床版は鋼製型枠3タイプを製作、橋軸直角方向2.3mごとに間詰部を設け、幅員の半分つまり中央主桁上の軸方向に間詰部を設ける構造とした。本来は幅員9mまでのPCa版の製作は可能だが、赤山橋には多くの技術を検証する意味で橋軸方向に間詰部を設けた。さらに斜角83度の橋梁であることも特徴で、床版設計はA活荷重で設計し、鉄筋にはD16、コンクリートの要求性能を40N/mm2 以上となる配合とした。製作期間は30日間を目標とした。

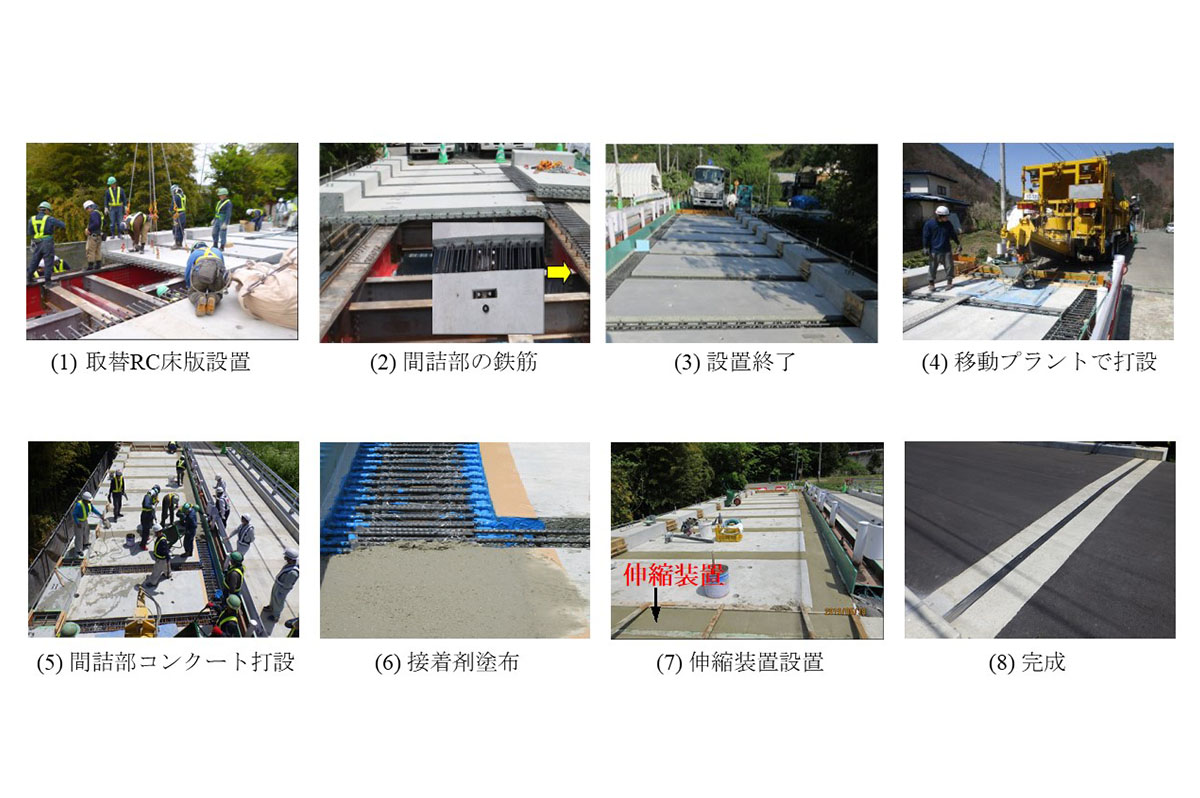

施工手順

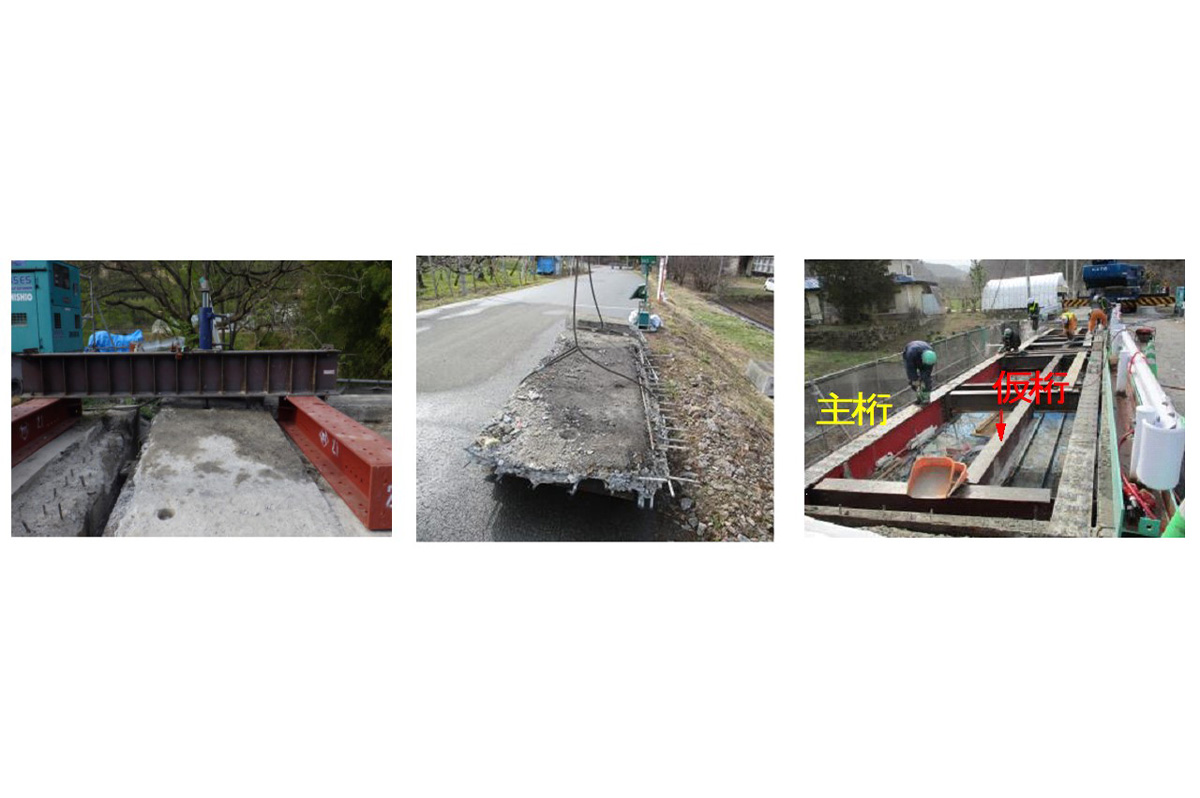

片側通行規制をして、一般的に採用されているセンターホールジャッキで旧床版を撤去し、鋼構造の劣化部の補修およびジベル取り付ける。撤去時間は6時間程度だった。

床版撤去および内部損傷。上段左からRC床版撤去、撤去床版の損傷状況、鋼桁の修繕

その後、トラック輸送されたPCaRC床版をクレーン作業により端部から順次設置、片側9枚を6時間で設置した。

次に軸直角方向の間詰部のコンクリートを超速硬コンクリート製造プラントを搭載したスーパーコンクリートモービル車で練り混ぜた。要求性能を超速硬セメントが3時間で30N/mm2以上となる配合条件とした。練り混ぜ後,間詰部に打設して平滑に仕上げた。

施工手順

伸縮継手を設置した後、橋面防水工を施し、アスファルト舗装を施して交通解放した。

同様に反対車線側の旧床版を撤去し、プレキャスト版を設置後、軸方向の間詰部の側面に、支点上の負曲げによる界面のはく離を抑制するためにコンクリート付着用の高耐久型エポキシ接着剤を塗布し、コンクリートを打設。なお接着剤の付着強度は3.7N/mm2が得られ、コンクリート層で破壊することが報告されている。橋面防水工、アスファルト舗装、伸縮継手の新設も併せて5時間程度で終了した。

その後の観察

床版取替え後に主桁剛性変化への影響を確認するため、総重量14tのタンデム式ダンプトラックを走らせ支間中央の取替え前後のたわみを比較すると、23~30%たわみが減少し、床版の長寿命化が図られると同時に主桁の応力減少にも繋がる結果が得られた。

留意点

上下線の中間の間詰部充填施工では、現場打ち超速硬コンクリートの硬化時に反対車線を通行する際の振動が影響して、ひびわれ・肌別れ等が発生する懸念がある。これを防止するため、一時的な通行止めが必要となる。工程表作成時にこの点に注意を要する。

揚重作業で腰より高い位置で重量物を大人数で持って何のための介錯ロープ?

どこのゼネコンか知らんが、こんなことやってっから事故が無くならないんだよ。

吊荷に手を添えるのは、設置直前で良くないか?

偉そうに講釈たれる前に、不安全行動を撲滅しろよ。

コンクリート打設にしても、鉄筋のピッチ間隔が大きいのにメッシュロードも使ってないし、技術的指導も大事だけど、安全も指導しろよ。

ま、安全も技術のひとつだけどね。