近年、橋梁の補修個所が土砂化して再劣化するケースが各地で報告されるなか日本橋梁メンテナンス協会が扱う再劣化対策工法が支持を集めている。

協会では会長の阿部忠日本大学名誉教授とともに近年、劣化した床版や土砂化した床版を「再劣化させない」「材料を工夫することで、技術者不足の地域においても、施工性と施工品質を発現できる」再現性の高い工法の開発に取り組んできた。

阿部名誉教授は現場に近い研究に注力してきたことで知られ、床版の再劣化問題にも10年以上前から、劣化メカニズムと有効な補強方法を研究、協会員らと取り組むなかで、成果である技術や工法を実装してきた。早くから、RC床版の再劣化が起こっている主因は、ジョイント部の段差による車両荷重の衝撃力の増大や、補修の際に床版患部のすべてを取り除き切れていないことだと突き止め、これらを改善したMMジョイントDS工法や、EQM工法、EQM-J工法、EQM-J-G工法などを提案している。

各工法とも技術者が不足しがちな地方の現場でも高い施工品質が発現できるよう、材料を高度化した一方で、施工は簡便にできるように工夫をしていることも特徴だ。

日本橋梁メンテナンス協会の阿部忠会長(日本大学名誉教授)に工法のポイントや手順、事例(後段にケーススタディ)などを聞いた。

――ジョイント工法などが、再劣化の抑制につながっていると、現場からの支持が聞こえます

日本橋梁メンテナンス協会の阿部忠会長(日本大学名誉教授)

阿部会長 協会では現在11の工法・技術を扱っています。用途で大別すると、埋設型ジョイントで支持を得る「①荷重分布型ジョイント(NETIS登録番号 QS-200045-A)」、「②MMジョイントDS」、ジョイント遊間部の止水「③SMジョイント(QS-180049-A)」、床版の土砂化・再劣化対策で定評のある「④EQM工法」、ジョイントと前後の床版劣化部を同時に対策する「⑤EQM-J工法(QS-180019-A)」、「⑥EQM-J-G工法」、ボックスカルバートの補強「⑦EQM-Q-K工法(QS-150039-A)」――などです。

――いくつか教えてください。まずEQM工法とはどのような工法でしょうか? 協会の基幹工法である埋設ジョイントのMMジョイントDSをはじめ、さまざまな工法でも使われていますが。

阿部会長 EQM工法は、RC床版の補修補強工法で、床版の土砂化・再劣化に悩んできた現場から、施工後の経過が良いと定評をいただいている工法です。再劣化を繰り返すRC床版の耐久改善と再劣化を食い止める工法として開発しました。EQM工法と銘打つ由来にもなったNEXCO東日本の現場をはじめ、国交省や自治体でも実績が増えています。EQMとは、EはEasy、QはQuality、MはMaintenanceの略です。

再劣化は母体が脆弱になっているものをそのままに、補修や補強をした場合に起こる現象と考えています。ひび割れやポットホールなど舗装に異常が見られる場合は大抵、床版上面コンクリートが深さ50mmほど土砂化している場合が多いです。土砂化した範囲のセメント成分は舗装面や、貫通ひび割れを通して床版下面に石灰分として滲出します。石灰分の滲出が著しい床版コンクリートは圧縮強度が低下します。

こうした再劣化の連鎖を防ぐために、EQM工法では、脆弱コンクリートつまり劣化の患部を除去しきることと、なおかつ母体の耐力を上げる技術として、微細なひび割れまで浸透補修する浸透性接着剤を吹き付けて浸み込ませ母体を一体化させること、これらの手間を加えることが再劣化の抑止に大きく寄与しているのです。

主な手順は、患部を完全に除去後、補修時のブレーカーによるハツリ作業に伴い不可避的に入る微細なひび割れまでも浸透性接着剤KSプライマーでふさいだのちに、既設床版と補修材の界面の付着力を高めるKSボンドを塗布し、補修材のリフレモルセットを打ち込んで、舗装を敷設するものです。

ジョイント周辺部はジョイントと舗装との段差ができやすい個所で、段差を車両が走行した際に床版が受ける衝撃範囲と床版の劣化範囲に正の相関がみられることに早くから着目し、段差の発生を抑止することが床版の劣化抑制につながる研究成果を得ています。(後段のケーススタディ)

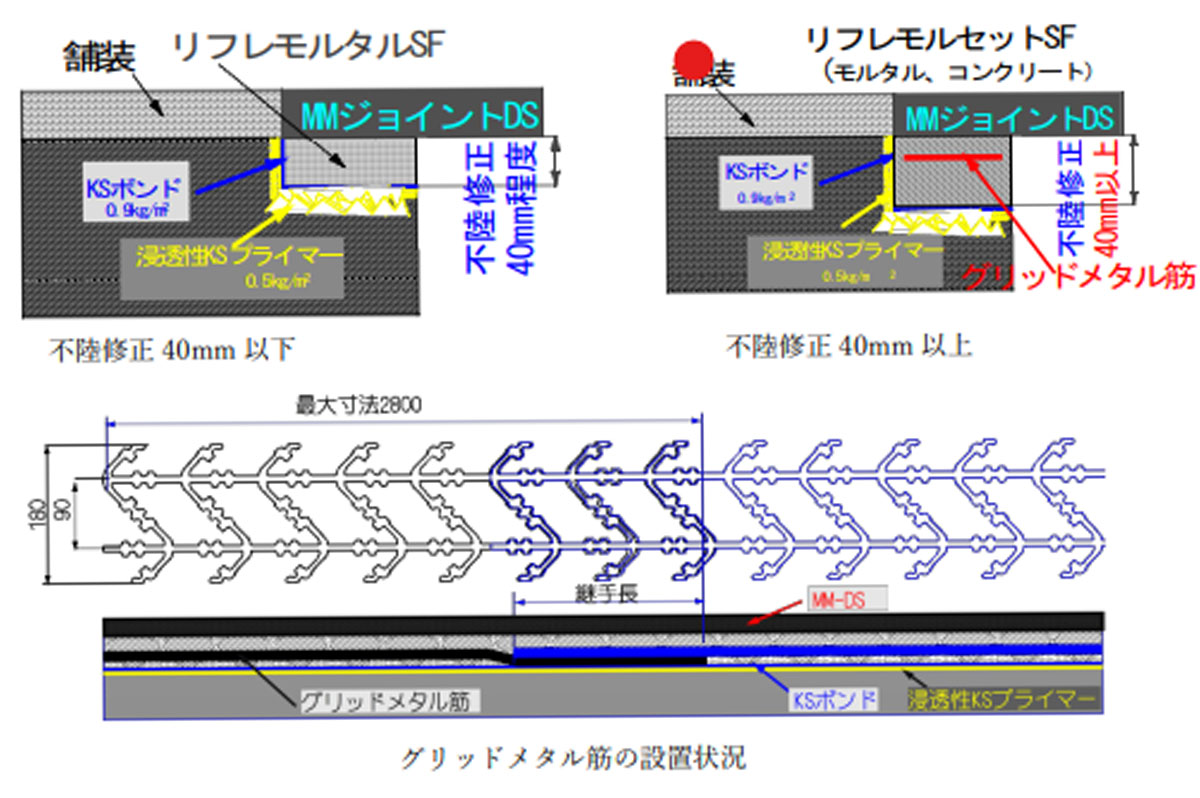

そこで協会の埋設型ジョイントの工法にも、EQM工法技術(KSプライマー、KSボンド、リフレモルセット)を取り入れることで、ジョイント周辺の床版劣化対策としています(EQM-J工法)。ジョイント交換の不陸修正が40mm以上の場合(埋設ジョイント・MMジョイントDS型を設置する場合は50mmが目安)は、これにグリッドメタル筋(鋼板をレーザーで格子状に加工した引張補強筋)を配置し、鉄筋量の不足を補うのがEQM-J-G工法です(後段のケーススタディで紹介)。

――MMジョイントDSとは?

阿部会長 協会の基幹工法である埋設ジョイント・MMジョイントDSは、伸縮装置の段差が床版に与える悪影響を抑制することを基本的な考え方としており、協会幹事社の山王が特殊合材であるDS合材の開発にも注力して、弾性体の合材に化学繊維を入れて耐流動性を増すことに成功しました。高耐久でシンプルな埋設型ジョイントとして開発しており、特殊バインダーとDS骨材の主材料に加え、プライマー、バックロッド、ギャッププレート、ピンで構成、構造がシンプルなため施工時間が短くなります。

MMジョイントDSの構造

耐震性にも優れた埋設ジョイントに仕上げ、熊本県内の事例では、走行性などの特徴(わだち掘れの抑制)に加え、熊本地震の際には舗装とMMジョイントDSとの打ち継ぎ目にひび割れが発生したものの母体が弾性体であることからほとんど地震による被害が見られず耐震性に優れたジョイントでもあります。(後段のケーススタディで現場紹介)

RC床版の損傷や抜け落ち個所は、伸縮装置を通過した付近や出口付近に見られます。橋梁点検では路面の凹凸は20mmの段差を基準にしていますが、土木研究所の研究では段差20mmを大型ダンプトラックが通過したのちの荷重変動は軸重量の2.7倍ほどで、作用範囲は8m付近まで及び、元の軸重量に減衰されるまでには15mほどの走行が必要としています。

私自身も、ジョイントの段差によって発生する荷重変動による輪荷重走行振動疲労実験を実施して、基準荷重に対して±20%の荷重を許容した場合は、一定な荷重で走行した場合の寿命の36%に減少する結果が得られています。

そこで再劣化の防止と長寿命化を考えるなら、この段差を抑制しなければいけないということで、MMジョイントDSを開発したのです。性能については施工技術総合研究所で疲労試験を実施し、耐疲労性を評価しています。

MMジョイントDSとRC床版コンクリートの差つまり不陸修正が要らない場合、40mm以上の場合、40mm以下の場合で対応を変えています。橋梁をより長寿命化しようと40mm以上の場合は、MMジョイントDSの下と周辺にEQM工法を取り入れて床版健全化への対応をしたのがEQM-J工法、30mm以上の場合にさらにこのEQM-J工法の下に鉄筋を配置する代わりにグリッドメタル筋を配置して施工することで耐荷力を上げたのがEGM-J-G工法(後段のケーススタディで現場紹介)です。

――荷重分布型伸縮装置とは?

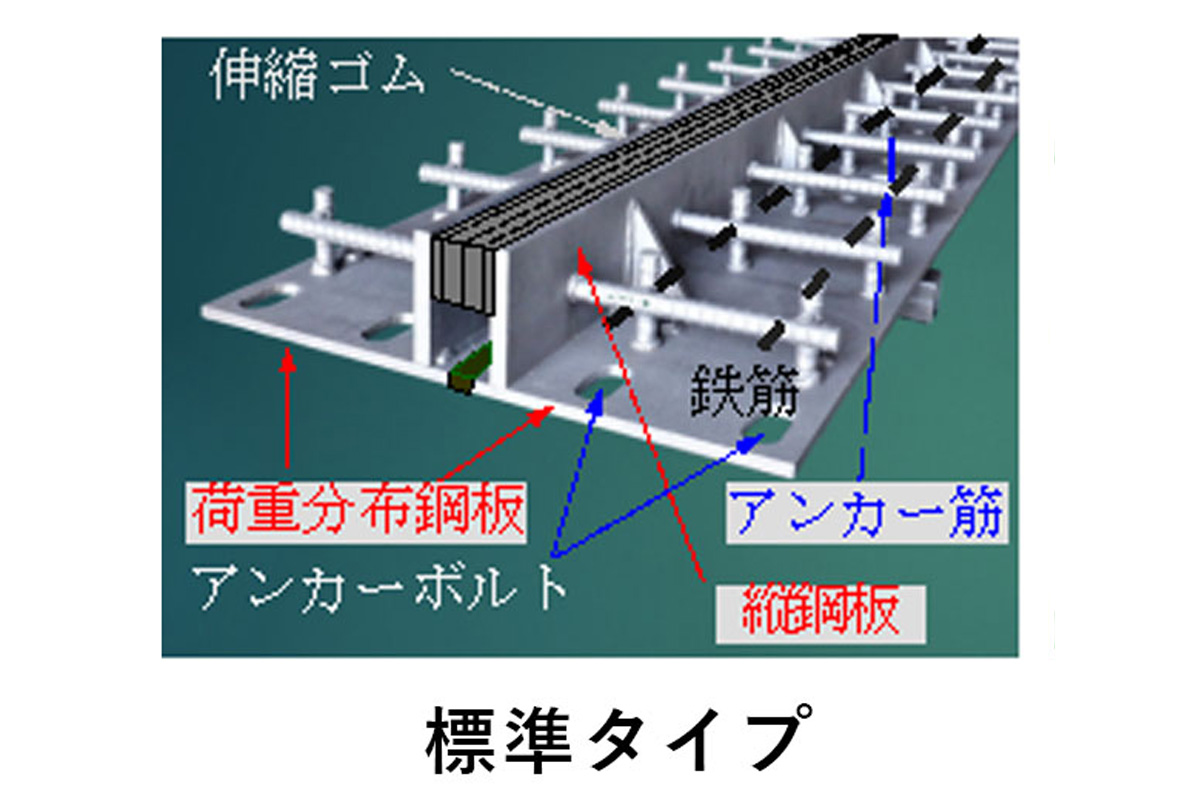

阿部会長 荷重分布型伸縮装置は従来の荷重支持型や突き合わせ型伸縮装置の底面に、輪荷重を既設RC床版に等分布荷重として作用させるために、鋼板厚9mm、幅220mm程度の荷重分布鋼板を設けた伸縮装置です。この荷重分布鋼板の端部に伸縮ゴムを取り付けする高さ90mmの鋼板を90度に溶接し、この鋼板の裏側には補剛材を溶接し、大型車両の荷重を受けた時の座屈防止にしています。また、幅220mmの荷重分布鋼板に縦筋を2本溶接し、その縦筋と直角方向、荷重分布鋼板と平行にジベル筋が鋼板に溶接された構造です。この縦筋は伸縮装置軸方向に20cm間隔で溶接され、同一個所にジベル筋が溶接されています。よって、伸縮ゴムを取り付けする鋼板は荷重支持型鋼板の上の溶接とジベル筋、補剛材とでしっかり溶接された構造です。荷重分布鋼板の底面にはズレ防止のために200mm間隔でφ5mm程度鉄筋が配置されています。また、荷重分布型鋼板の4角にはRC床版コンクリートと固定するアンカーボルト穴、中間部にも数カ所のアンカー筋を打ち込む孔を設けています。

荷重分布型伸縮装置の構造

設置には流動性モルタルフィルコンの充填用にφ30mmの孔が200mm間隔で設けてあります。4角をアンカーボルトで締め付けて固定し、中間部はアンカー筋を打ち込み固定します。従来の伸縮ゴムを取り付けする鋼板は水平方向に鉄筋が溶接され、この水平方向の鉄筋にアンカー筋を200mm間隔で打ち込むので、伸縮装置の長さが2,000mm程度の場合、アンカー筋は約40カ所になります。一方、荷重分布型伸縮装置は設置においては6カ所から8カ所をアンカーで打ち込む工法なので、アンカー打ち込みによる既設RC床版の新たな損傷が軽減されます。施工時間もアンカー筋を打ち込む工法と比較して大幅に短縮できます。(後段のケーススタディで現場紹介)

――SMジョイント(ゴム劣化取替工法)とは?

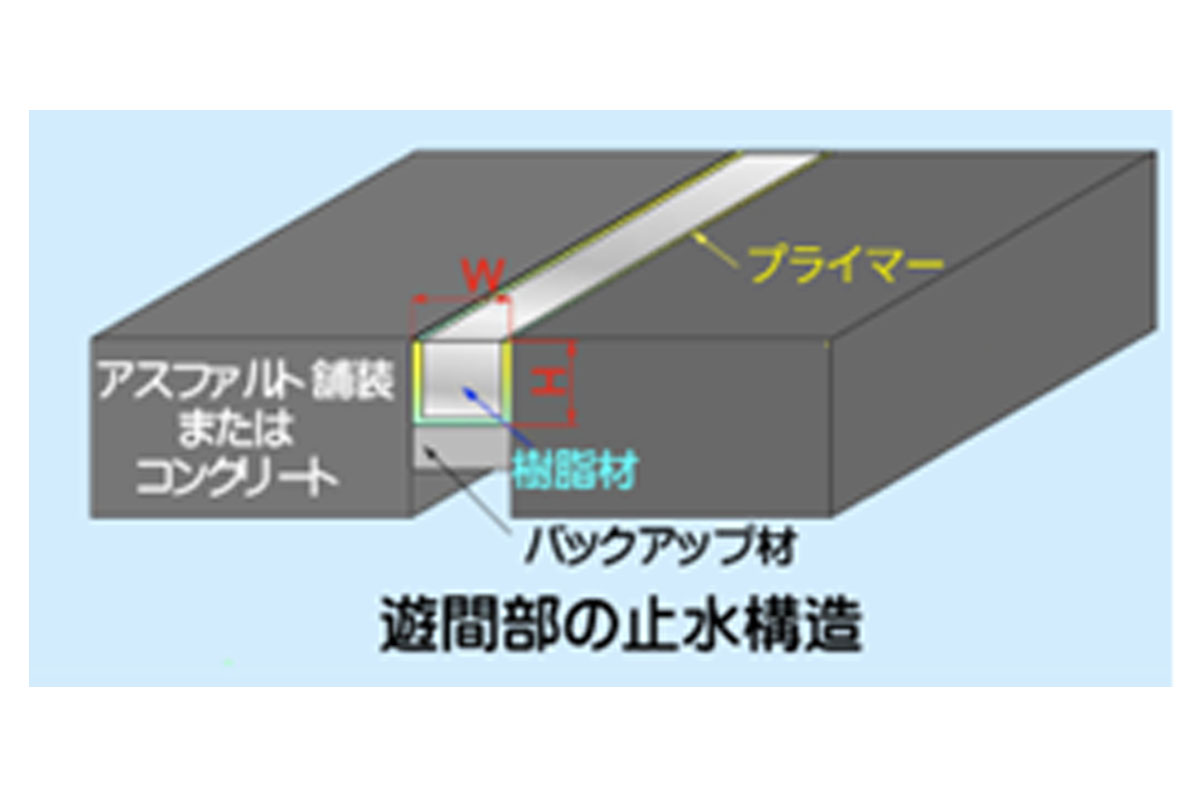

阿部会長 昨年に国交省の橋梁伸縮装置止水部の補修に関する技術にも選定され、また実績も伸びているSMジョイントは「安価で高性能。施工も簡単。圧倒的なコストパフォーマンス」を追求し、突合せジョイントなどの伸縮ゴム部分を撤去後、新たに伸縮性に優れた高粘弾性の樹脂材(SMシール材)などを充填する、安価に短時間で止水性能を付与する補修工法です。

主剤、硬化剤、添加剤を混合するとすぐに柔軟性がある弾性ゴムに変化するため、ハンドミキサーがあれば施工ができ、大型機械は不要、工事中の騒音・振動、産業廃棄物の排出も少ないです。養生は1時間ほどで、防水効果もあります。

アスファルト、コールタールを含みませんし、ほぼすべての化学物質に耐性があります。

橋梁伸縮装置の遊間部は、防水材の劣化により、橋面に滞水した雨水や融雪剤の散布に伴う融解水が漏水し、橋梁部材の老朽化を促進させるため、これを防ぐ工法として山王が開発し、協会が施工しています。

ジョイント本体はそのままに、劣化あるいは損傷した伸縮ゴム(1次止水材)を除去し、高粘弾性の樹脂(SMシール)を遊間部や地覆部の隙間に充填します。設計伸縮量が60mm以下の橋梁伸縮装置ゴム部分に適用できます。ノンサグ性(垂れない性質)も持つので、地覆などの垂直部分にも施工が可能です。

性能に関しては、道路建設業協会道路試験所に樹脂材(SMシール)とコンクリート面の引張接着強度や、混合物の加圧透水力の検証を委託し、目標値をクリアしています。協会内で実施した実物大供試体水張試験でも、高い防水性能を確認しています。(後段にケーススタディで現場紹介)