「一番ガチ」と噂のコマツ月面建機研究チーム

とあるスジから「コマツが月面建機を開発しようとしているが、彼らはガチだ」という話を聞いた。

月面での建設技術開発を巡っては、国土交通省が音頭をとり、「宇宙建設革新プロジェクト」として、2025年以降に始まる実証・実用化に向け、研究開発が進められている。この中には、コマツが提案した「デジタルツイン技術を活用した、月面環境に適応する建設機械実現のための研究開発(以下、月面建機研究開発)」も含まれる。

冒頭に紹介した発言は、このプロジェクトでは、ゼネコンや大学などが中心となり、12に上るさまざまな研究開発が採択されているが、「この中でも一番ガチでやっているのが、コマツだ」ということだ。

月面で作業する建機と聞くと、いまだ夢物語感が拭えないところがあるわけだが、それにもかかわらずガチでやっているのなら、そのガチさ加減について話を聞きたいと思った。

ということで、コマツ開発本部先端・基盤技術センタ(コマツ湘南工場内)の月面建機研究チームのお三方にお話を聞いてきた。

※取材時期は2023年8月下旬

杉村 俊輔さん コマツ開発本部先端・基盤技術センタ 月面建機研究チーム TM(チームマネージャー)

菊池 直彦さん コマツ開発本部先端・基盤技術センタ 技師

堀江 孝佑さん コマツ開発本部先端・基盤技術センタ

月面有人拠点づくりには建機が必要

――まずはプロジェクトの背景を教えてください。

杉村さん アメリカが2019年にアルテミス計画をスタートさせました。現在29カ国が参加する国際協力プロジェクトで、有人による月面着陸を目指すものです。

コマツが関わっているのは、月面有人活動拠点プロジェクトで、月面に500日間ほどの長期滞在をするため、月面基地を建設するものです。基地建設には、隕石や宇宙線から守るため、居住モジュールを地下に埋めたり、遮蔽したりするので、土の埋め戻しや整地といった作業を行います。ここで建機が必要になってきます。

これ以外にも、月の南極域には、水氷があると予想されているのですが、これを採掘して、電気分解して、水素を生成し、それをロケットの燃料にするという構想があります。こういったところにも建設機械が使われます。

日本の宇宙開発としては、国土交通省と文部科学省が連携した「宇宙無人建設革新技術開発推進事業」(以下、宇宙建設革新プロジェクト)というものがあります。

コマツは、この「宇宙建設革新プロジェクト」に「月面建機研究開発」の研究開発実施者(受託者)として参加しています。2030年以降を見据えた有人滞在のための基盤技術の開発ということで、2025年度中を目途に進めているところです。最終的には、プロトタイプの概念的な設計まで辿り着きたいと思っています。

コマツが2021年に提案した研究開発のステップとしては、最初は、フィージビリティスタディということで、シミュレーション技術を確立した上で、次に具体的な建機の検討に入るということになっています。2022年度からこの建機の検討に入っており、今はこのフェーズです。

燃料電池にするか、バッテリーにするか

――主な研究課題としては、どのようなものがありますか?

杉村さん 建機を動かすためのエネルギーをどう確保するかという課題があります。当たり前のことですが、月面は酸素がないので、エンジンは回すことができません。そのため、燃料電池にするか、あるいはバッテリーにするか、両方検討しています。

建機の操作についても、地球から遠隔で操作するとなると、3秒ぐらいのタイムラグが発生するという問題が残ります。遠隔ではなく、やはり自律で建機を動かす必要があります。

通常の建機は油圧シリンダーで制御していますが、月面で機械が稼働する際の温度領域はマイナス170度から110度までなので、月面では油圧がきちんと動作しないという問題もあります。油圧ではなく、モーターで動作させるといった検討の必要もあります。

こういった課題について、徐々に検討を進めているところです。

月面では車体質量3トンクラスの機械で、掘削土量200kgほどのショベルを想定

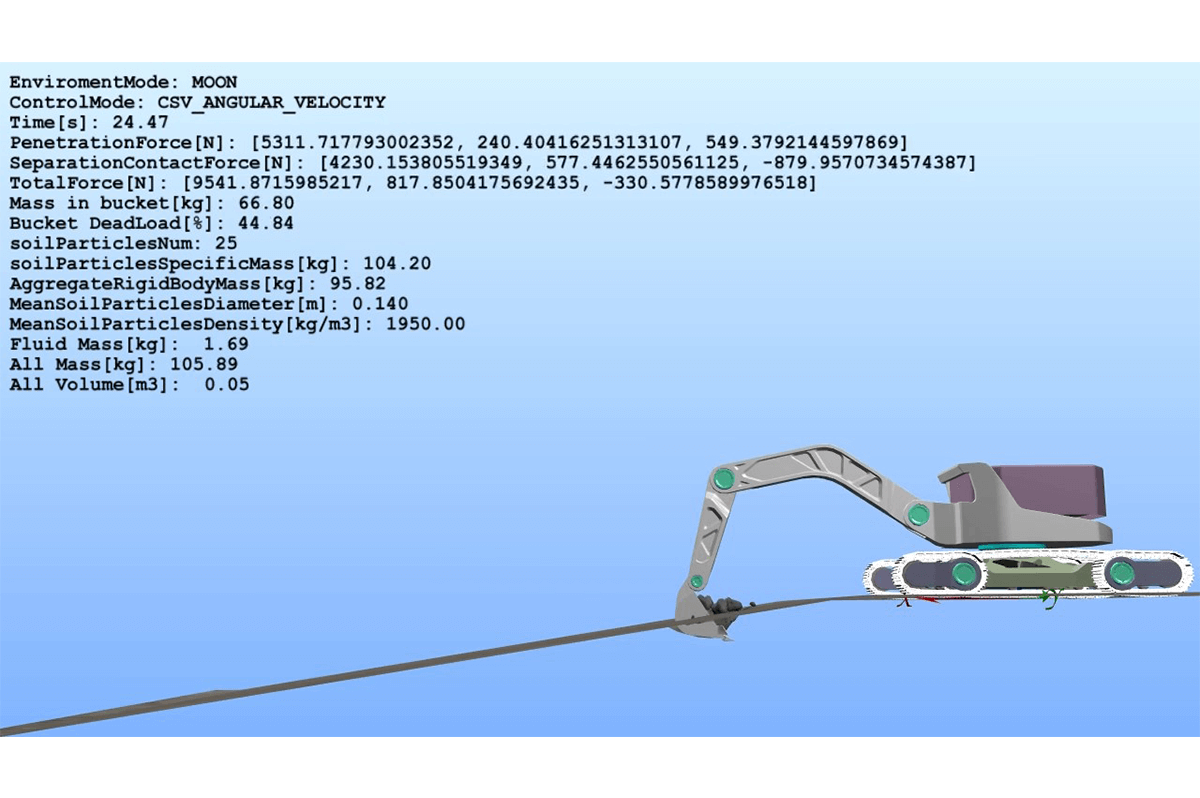

シミュレーション画像(コマツ提供)

――シミュレーションの主な内容について、教えてください。

杉村さん 現実の月面上でテストすることはできないので、デジタルツイン上でシミュレーションを行なっています。たとえば、実際に建機で土を掘削した際のデータをもとに、デジタルツイン上で状況を再現しているほか、各シリンダーにかかる負荷、土からの反力などに関する検証といったことを行なっています。

月面の重力は、地球の6分の1しかないので、実際に掘れるのかという問題があります。これをシミュレーションしてみると、地球上の1Gの状態で動く普通の建機で掘ると、建機自身の重量による押さえ込みができず、月面では建機が浮き上がってしまうことがわかりました。バケットが土の中になかなか入っていかないわけです。この辺の課題をどう解決するかが、当面の課題です。

たとえば、カウンターウエイトを軽くしたり、支えを設けたりといった対応を検討しているところです。ただ、カウンターウエイトを軽くすると引き上げ時にバランスを崩し、支えを設けると車重が重くなります。月にモノを運ぶには、1kg当たり1〜2億円必要と言われています。そのため、建機はできる限り軽くしなければなりません。

これまでのところ50トンクラスの建機でシミュレーションしていますが、実際に持って行く建機はこの10分の1以下の重さ、3トンクラスを予定しています。掘削土量にして200kgぐらいを想定しています。

足回りについても、20~30度ぐらいの傾斜をのぼる必要があるので、マルチクローラー的なものをいくつか比較検討しているところです。あとは、建機が浮き上がったときに、バケットをちょっと引っ込めたり、ゆすったりする自動化制御のアルゴリズムを入れたりもしています。

そもそもの話ですが、シミュレーションをするに当たって、月の土をどう再現するかは、ものスゴク難しい問題です。スペックを決めるに際しては、粘着性だとか、いろいろなパラメーターがあるのですが、ここを妥当な設定にしていかなければなりません。月面の模擬土というものが売られているので、それを入手して実際に掘ってみて、パラメーターを調整しています。

これらが2022年度までに得たシミュレーションの主な成果です。

メンバーは今は足りているが、次のフェーズではより必要になる

――月面建設機械プロジェクトの陣容はどうなっているのですか。

杉村さん プロジェクトの中心メンバーはここにいる月面建機研究チームのチーム員です。全員が機械・情報分野です。ただ、他のメンバーが他部署にいます。私たちのチームは先端・基盤技術センタ直下という位置付けになっています。通常は、チームの上にグループという組織があるのですが、グループには属していないのです。

――今の人数で足りているのですか。

杉村さん 基本的には国土交通省の宇宙建設革新プロジェクトを進めており、まだ基盤技術開発のフェーズなので、これまでのところは何とかギリギリ足りています。ただ、プロジェクトが進んだら検討項目も増え、次のフェーズに移行したら、さらに建機の設計とかいろいろなことをやらないといけなくなるので、全然足りなくなるでしょうね。プロジェクトチームの活動とは別に、勉強会みたいなこともやっているのですが、そこには30人近く参加者がいます。

――チームが発足したのはいつですか。

杉村さん 研究チームができたのは2022年4月ですが、月面建設機械プロジェクトはプロジェクトチームとして2021年12月に始まりました。

――3人の役割分担はあるのですか。

杉村さん 私はマネジメントをしていて、適宜アドバイスなどもしています。シミュレーションなどソフトウェア関係は菊池がメインでやっています。堀江はハードウェア関係がメインで、宇宙に適したモーターやアクチュエーター、潤滑などの機械回りの検討調査といったことをやってもらっています。