もはや施工の神様誌上、一番の常連さんと言える国土交通省の見坂茂範さんが2024年5月、国土交通省(最後は近畿地方整備局長)を退官、翌月、参議院選挙に全国比例代表として立候補すると表明した。

見坂さんに関しては、6年ほど前の福岡県庁出向中に取材して以来、職場が変わるたびに、取材し、記事にしてきたわけだが、今回ばかりは、「どうしたものか」としばらく様子見に徹していた。

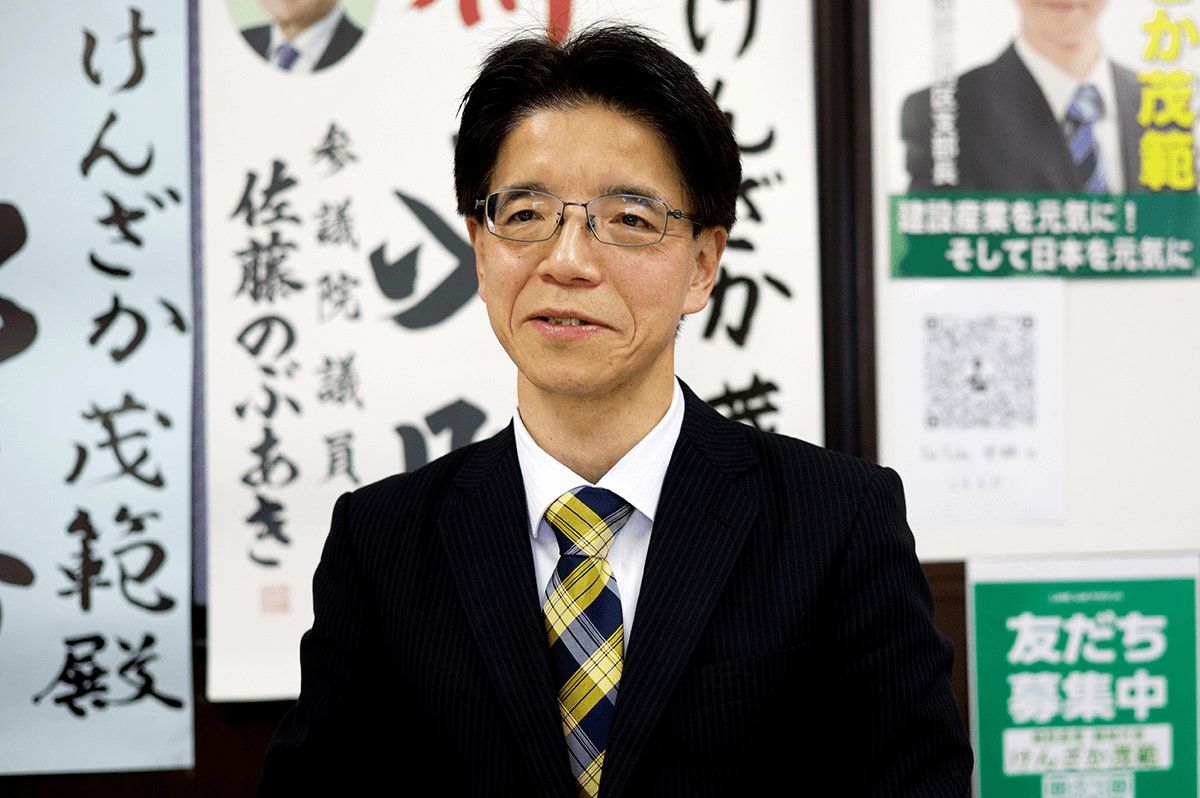

2024年秋が終わるころ、意を決して取材を申し込んだ。すると、「今は多忙を極めているけど、相対取材ならOK」という趣旨の返事が返ってきた。ということで、自由民主党参議院比例区支部長(建設産業)という聞き慣れないお立場となった見坂さんに、国政転身の理由や主な政策などについて聞いてきた。

関連記事

「見坂くんに跡を継いでほしい」

――いきなり本題ですが、国政に打って出た理由はなんだったのですか?

見坂さん もともと「国会議員になろう」という意思があったわけではありません。佐藤信秋先生という、参議院議員を3期18年務められた大先輩から、「見坂くんに跡を継いでほしい」と後継指名を受けたからです。

最初は非常に迷いました。佐藤先生とは21歳の歳の差がありますし、「若輩の私になにができるのかな」と思いました。2024年6月に、佐藤先生から「建設業のことを熟知しているのは見坂くんだ」ということで、建設産業代表としての後継指名を受けました。

それならば、建設産業界のために今後の人生を賭けてみようと決心したのが、参議院比例区の立候補予定者として活動していく覚悟を決めた理由です。

私がリーダシップをとって、「防災・減災・国土強靭化」を進める

――見坂さんが掲げる主な政策があるわけですが、「防災・減災・国土強靭化」、「経済成長につながるインフラ整備(景気の好循環)」、「持続可能な建設産業へ」の3本ですね。これら政策について、説明していただけますか。

見坂さん まず「防災・減災・国土強靭化」についてですが、2024年は、正月に能登半島地震がありましたし、夏には全国各地で豪雨災害がありました。これだけの災害が全国あちこちで頻発していることを考えると、建設行政、国土交通行政としては、やはり防災・減災・国土強靭化をもっとしっかり進めなければなりません。これについては、これまで佐藤先生がやってこられたように、私がしっかりリーダシップをとってやらないといけないと思っています。

インフラ投資すれば必ず経済成長する

見坂さん 次に、「経済成長につながるインフラ整備(景気の好循環)」ですが、しっかりインフラ投資することによって、経済成長にもつながると思っています。

例を挙げると、大阪は今、非常に景気がいいんですよね。その理由は、2025年4月から始まる大阪・関西万博に向けたインフラ投資を盛んにやっているからなんです。この投資によって、いろいろな民間開発や企業の立地などが誘発された結果、好景気になっているわけです。

こういった景気の好循環を全国津々浦々でつくっていきたいと思っています。

「失われた30年」と言われますが、日本政府として、この30年間、十分なインフラ投資をしてこなかったので、GDPが伸びなかったというデータもあります。その是非は別としても、「インフラ投資をすれば必ず経済成長する」と私は考えていますので、これを全国各地で実現したいと思っています。

若い人たちに「建設業って給料良いんだね」と思ってもらう

見坂さん 最後の「持続可能な建設産業へ」についてですが、さきにご説明した2本の政策を進めていくためには、その担い手である建設産業に関わるすべてのみなさん方にとって、建設産業界が持続可能な業界である必要があります。

地域の守り手である地域建設業の皆さんにとって、ふだんから仕事が安定的にあって、会社経営が安定し、万が一災害が発生したときにはいつでも対応できる、そういう建設産業であり続けるため、私自身しっかり取り組んでいきたいと思っています。

私は今、全国いろいろな地域の建設会社の方々とお話する機会がありますが、どの地域でも人手不足が深刻化しています。この点、私としては、建設業界はこれからいろいろな工夫をしていかないといけないと感じています。

たとえば、より少ない人員でも工事ができるような生産性の向上、外国人の技能者の採用といったことは、すでに実施されています。もちろん、そういう道もあるとは思います。

ただ、私が考えているのは、若い人たちに、他の産業でなく、建設産業に入りたいと思ってもらうために、やはり給料、賃金を上げていかないといけないということです。最近の若い人たちは、給料よりも自分の時間を大事にするという話もありますが、とは言え、結婚して、子どもが産まれて、家族を養っていくことを考えると、やはりいくら給料をもらえるか、が大事になってくると思うんです。

若い人たちに「建設業って給料良いんだね」と思ってもらうことで、他の産業ではなく、建設業を選んでもらう、人手不足を食い止める、そういった流れをつくっていきたいと思います。

若い人たちを含む建設産業に携わる方々の給料を上げるためには、その会社がしっかり稼がなければなりません。しっかり稼ぐためには、一定の仕事の量がないといけません。仕事がないと、給料を上げるどころか、会社が倒産してしまいます。つまり、若い方々の給料を上げるためには、建設産業全体の仕事の量、全国各地域の仕事量をしっかり増やしていく必要があるわけです。

私としては、この「仕事を増やす」ということに、しっかり取り組んでいきたいと思っています。仕事には、公共工事、民間工事いろいろあるわけですが、公共工事で言えば、しっかり予算を確保して、工事の発注量を増やしていくということです。公共工事が増えれば、それに誘発されて、民間工事も増えていくと思います。

持続可能な建設産業のため、そういう良い流れをつくっていきたいと思っています。

週休2日が基本だが、地域の状況などに応じ柔軟に捉えることも大事

――給料のお話が出ましたが、建設産業における働き方改革については、どうお考えですか?

見坂さん 働き方改革に関しては、国土交通省が今進めている土日閉所、いわゆる完全週休2日というものが、まず基本になると思っています。当然、地方公共団体にもこの動きに歩調を合わせていただく必要がありますし、いずれは、民間の建築工事を発注する事業主の方々にも同様に合わせていただく必要があると思っています。建設産業を完全週休2日が基本の産業にしていくべきだと考えています。

ただ、私は「なにがなんでも完全週休2日にこだわっている」というわけではありません。たとえば、北海道や東北の日本海側では、冬場は雪が降って工事ができません。そんな地域で夏場に土日休んでいたら、年間の働ける日数がスゴく減ってしまいます。なので、私は週休2日というものを、地域のいろいろな状況を考慮しながら、もっと柔軟に捉えることが大事だと思っています。

あとは、職人さんをはじめ、「休暇よりも賃金が大事」というご意見も依然としてありますので、そういうご意見を尊重するということも大事だと思っています。

理想を言えば、休暇もしっかり取れて、給料もしっかりもらえる産業にするということです。それが最終的なゴールですが、今は過渡期、移行期というのが、私の見方です。

ようやく歩掛に言及してくれるのか、根本はすべてそこ。ただ市区町村といっていますが都道府県レベルでもあるのでぜひがんばってもらたい