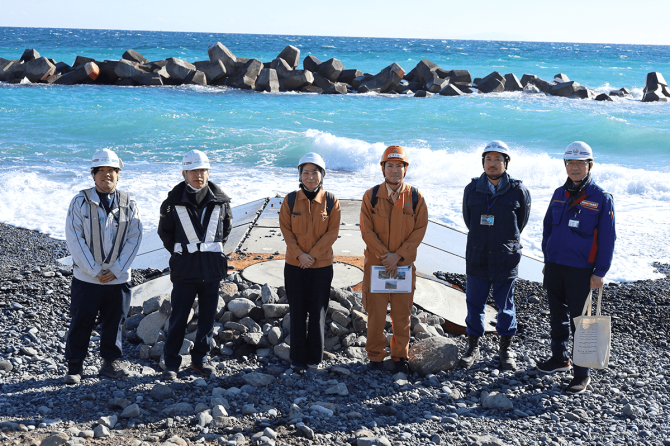

神奈川県大磯町から二宮町に広がる西湘海岸は、2007年の猛烈な台風によって壊滅的な打撃を受けた。砂浜の消失、西湘バイパスの通行止め、そして地元住民の喪失感――この未曾有の被害を機に、国土交通省は総事業費320億円、期間28年(2014年~2041年)の前例のない海岸保全事業に着手した。岩盤型潜水突堤や36万立方メートルの養浜事業を柱に、自然と共生する新たな海岸保全の形を模索するこのプロジェクトは、日本のみならず世界の海岸工学に一石を投じる挑戦だ。

本稿は、「西湘海岸を追う」シリーズの1回目として、京浜河川事務所の淺野貴浩氏、皆木美宣氏への取材を通じ、事業の背景、技術的革新、地元との連携、そして現場の苦労と情熱を掘り下げる。自然の猛威と向き合い、砂浜の再生を目指す28年間の物語を紐解く。

※取材は2025年1月下旬

失われた砂浜 台風が変えた風景

淺野 貴浩氏

2007年9月、猛烈な台風が西湘海岸を直撃。大磯から二宮にかけての砂浜がごっそりなくなってしまった。「ここがニュースで見た現場なのか。自分が続きをやれるんだ」。京浜河川事務所の淺野貴浩氏は着任した当時を振り返る。砂浜の消失は景観の問題にとどまらなかった。隣接する西湘バイパスは波の直撃で通行止めとなり、地域経済や住民の生活に深刻な影響を及ぼした。「地元の方々から『海辺の風景を元に戻してほしい』という声が次々と上がっていた様子が頭に浮かんでくると同時に、2015年の鬼怒川決壊当時のことがよみがえってきた。「なんとかしたいな」。それがモチベーションをあげる大きな後押しになった」と続ける。

被害の規模は想像を上回った。砂浜が失われたことで海岸線の後退が進み、さらなる侵食のリスクが高まった。ただちに専門家や地元自治体、国土交通省が集まり、復旧策を検討する委員会が立ち上がった。

しかし、西湘海岸の地形は日本三大深湾の一つに数えられる相模トラフを有する相模湾の湾奥に位置し、波打ち際から海底谷に向かって急に深くなる。さらに波の向きが普段と台風の波浪時は逆向きになることから海底の砂の動きが予測しづらく河川から海へ流出する土砂が海底の深いところに落ちてしまうといった特殊な環境で、従来の手法では対応しきれなかった。

「現場は技術的なハードルが高かった。数年にわたる議論と調査を経て、2014年に国直轄の『海岸保全施設整備事業』が始動した。28年間という限られた期間のプロジェクトを、新しい技術・知見を取り入れながら効率よく効果的に進めていきたい」と淺野氏は語る。

4つの柱 自然と調和する保全策

西湘海岸

西湘海岸保全施設整備事業は、4つの主要な施策で構成されている。

- 岩盤型潜水突堤:砂や礫の自然な流れを妨げず、台風時の流出を抑える。海中に沈みこむ突堤は、波の力による砂礫の動きをコントロールする。「自然のメカニズムと調和させることが設計の肝」と淺野氏は説明。

- 洗掘防護施設:具体的な設計はこれからだが、たとえば、コンクリート製ブロックで波の力を分散し、砂浜の過度な侵食を防ぐ。「砂浜が削れすぎないよう、ガードするイメージ」とのこと。

- 沿岸漂砂礫流失抑制施設:小田原市を流れる森戸川河口付近の深い海底谷に砂や礫が流れ込むのを防ぎ、大磯や二宮方面へ還流させる。「現在、効果的な手法検討を進めているが、完成すれば砂浜の再生に大きく貢献する」と期待を寄せる。

- 養浜事業:失われた砂浜を回復するため、約36万立方メートルの砂を投入。「トラック何千台分もの砂を事業期間中に運び込む。養浜に使う材料の選定から定着まで緻密な計画が必要」と語る。

世界初の挑戦 岩盤型潜水突堤の革新

事業の象徴である岩盤型潜水突堤は、日本初、いや世界初の試みだ。「海中に突き刺す形で設置するこの突堤は、前例がない挑戦」と淺野氏は胸を張る。2024年、大林組による4号基が完成し、現在は吉田組が2基目の突堤設置に向けて作業基盤整備を進めている。海上での作業は過酷で、波や潮流の影響を受けながら重機や作業船を駆使する。「天候次第で作業が止まることも。昨年は台風が連続で来て、2週間作業が中断したこともあった」と振り返る。

この突堤の着想は、自然そのものから得られた。大磯町を流れる葛川河口部の岩盤海岸では、台風で砂が流されても数カ月で自然に回復する現象が観察されていた。「そのメカニズムを人工的に再現できないかと考えた」。日本の海岸工学の第一人者であるとある教授がプロジェクトに参画し、「自然の力を最大限に活かす」という哲学が設計の基盤となった。

開発プロセスは容易ではなかった。波の動きや砂の流出をシミュレーションし、小規模な模型実験を繰り返した。10年近くかけて1基が完成し、「効果は設置後にデータを集めて検証する。実証実験の側面も強い」と淺野氏は語る。突堤の形や位置、高さ、角度など、砂の動きにどう影響するかを追跡し、次の設計に反映させることで、技術は進化を続けている。