公益社団法人 土木学会(池内 幸司会長)は、2025年度の「土木学会選奨土木遺産」として、大口径放流管を備えた国内初の本格的な洪水調節ダム「大野ダム」(京都府)など19件を認定した。これにより、選奨土木遺産は累計で550件となる。

選奨土木遺産は、歴史的な土木構造物が果たしてきた工学的な機能や社会的な役割、そして建設に携わった技術者の尽力や先見性などを評価し、顕彰する制度である。社会へ広くアピールすることを通じて、まちづくりへの活用を促すとともに、歴史的土木構造物の重要性を啓発し、保存に役立てることを目的としている。また、失われる恐れのある貴重な歴史的構造物への関心を高め、保存の必要性を訴える狙いもある。

認定制度は2000年度に設立され、本年度で25年目を迎える。対象は、交通、防災、エネルギー、衛生、産業などの用途で利用された広義の土木関連施設で、原則として竣工後50年以上が経過したものである。選考は、土木学会各支部からの推薦や一般公募の中から、本部の選奨土木遺産委員会が審議を経て決定し、例年、約20件が選ばれている。認定された遺産には、賞牌として青銅製の銘板が授与される。表彰式は、各支部が「土木の日」(11月18日)に合わせて開催する予定だ。

小野田滋・土木学会選奨土木遺産委員会委員長(鉄道総合技術研究所)は、土木遺産の意義について次のように語った。

「近年、琵琶湖疏水の諸施設が国宝に指定されるなど、文化庁や都道府県による土木遺産を保護する動きがある。これに加え、土木学会も独自に選奨土木遺産制度を設け、重要な土木遺産を社会にアピールしている。ちなみに琵琶湖疏水は、2001年に選奨土木遺産に認定されている」

評価が進む、高度成長期を支えた戦後の土木遺産

――今回の19件の選奨土木遺産についての総括を。

小野田委員長 前回は14件だったが、今回は19件と若干増えた。傾向としては、「宇都井高架橋」(1974年竣工)に代表されるように戦後の土木構造物を選奨するケースが増え、昭和の遺産が評価される潮流にあると実感している。

選奨土木遺産における戦後構造物の最初の認定は、1954年に完成したPC(プレストレスト・コンクリート)鉄道橋「信楽高原鐵道の第一大戸川橋梁」(滋賀県)である。この橋梁は、のちに国から登録有形文化財、さらに重要文化財の認定を受けた。戦後の土木遺産が顕彰されるきっかけをつくった構造物と言える。

土木学会が選奨土木遺産を認定することで、他にも価値ある土木遺産があることを示し、それが国の重要文化財、ひいては国宝の指定に繋がる可能性もある。昨年は甲子園球場が認定され、その知名度の高さから大きな話題となった。しかし、知名度の低い土木遺産はまだある。そうした遺産を適切に評価し、広く世に示していくことが当委員会の役割だと考えている。

2024年度の選奨土木遺産

明治以前の土木構造物の選奨も積極的に

――今年度からの委員長就任にあたっての抱負は。

小野田委員長 私は委員長就任以前から、幹事長や委員として選考作業に加わり、20年近くこの制度に関わってきた。制度が発足して25年が経ち、一部見直しを検討する時期に来ていると感じている。

先ほど、戦後の土木遺産を選奨する時代になったと申し上げたが、その一方で、より古い時代の土木遺産にも目を向けるべき時期に来ているのではないか。明治以前、例えば江戸時代や、さらに遡れば平安時代の土木遺産にも、まだ認定されていない貴重な構造物が残っている。これらを再評価し、選奨していくことも重要だと考えている。

2025年度 土木学会選奨土木遺産一覧

- ・名称(受賞理由)=竣工年

【北海道支部】2件

- 木コンクリート橋・木直川橋(木橋とRC橋の中間技術として北海道で開発普及した木コンクリート合成桁橋技術を代表する橋で、戦後の道路開発を支えた)=1963年/移設復元1987年

木コンクリート橋・木直川橋(北海道)

- 納沙布岬灯台(北米航路の危険海域を示す船舶の指標として明治初期に設置され、後に霧笛を併せ持つ方形・円形の複合RC構造に改修された)=1930年

納沙布岬灯台(北海道)

【関東支部】3件

- 中岩ダム(鬼怒川水力電気によって大正期に建設された曲線形重力式ダムの早期の事例で、滑らかな湾曲線が美しい)=1924年

中岩ダム(栃木県)

- 駒橋発電所落合水路橋(希少な煉瓦造7連アーチの水路橋で、明治期の水主火従への電力政策転換を象徴する)=1907年

駒橋発電所落合水路橋(山梨県)

- 嵐山橋(国内で初めて張り出し架設工法で建設されたPC橋で、その後のPC長大橋の礎となった)=1959年

嵐山橋(神奈川県)

【中部支部】4件

- 城嶺橋(昭和初期、定光寺周辺における名勝地への主要門戸として、玉野川(庄内川)へ架橋された美しい3径間開腹アーチ橋)=1937年

城嶺橋(愛知県)

- 富山県営立山砂防施設群(常願寺川水系に明治末期~大正期に内務省に先駆けて築造された空石積の施設であり、当時の砂防技術を今に伝える)=1906年~1925年

富山県営立山砂防施設群(富山県)

- 領内橋(希少なピントラスの道路橋で、100年以上にわたり1級河川宮川の渡河を担う)=1923年

領内橋(三重県)

- 六供配水塔と旧ポンプ室(昭和初期にRC造で建築された装飾性豊かなデザインを残す地域のランドマーク)=配水塔:1934年、旧ポンプ室:1933年

六供配水塔と旧ポンプ室(愛知県)

【関西支部】5件

- 大師第16号拱渠(煉瓦斜橋でありながら煉瓦を水平に積むという極めて特異な工法を採用した)=1925年

大師第16号拱渠(和歌山県)

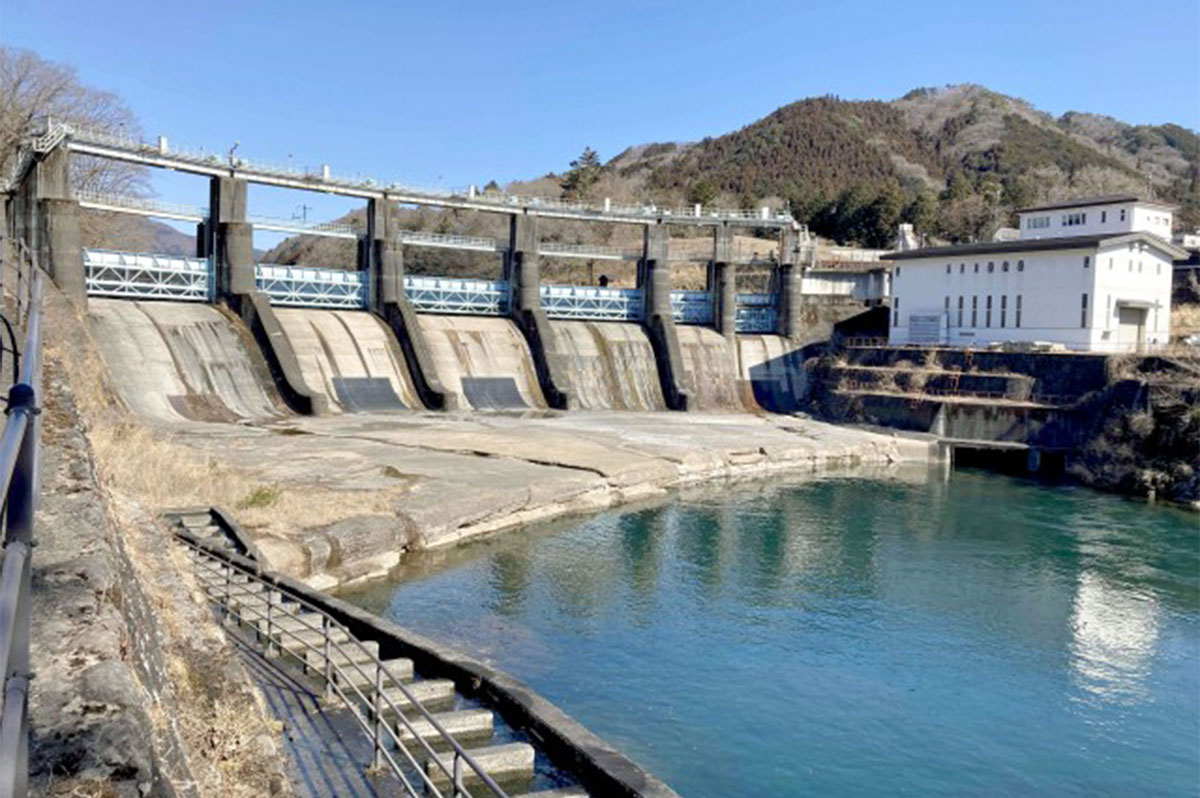

- 大野ダム(わが国で初めて大口径放流管を備えた本格的な洪水調節ダムで、形状・意匠にも配慮した)=1961年

大野ダム(京都府)

- 屋形橋(施工例の少ない戦前の鉄筋コンクリートタイドアーチ橋であり、現在も地域のランドマークとなっている)=1933年

屋形橋(兵庫県)

- 千苅導水路の水管橋群(千苅ダムから上ヶ原浄水場までの直線的な導水経路を実現するために河川横断地点に設け、周辺環境に調和している)=1917年

千苅導水路の水管橋群(兵庫県)

- 吉野川橋梁(吉野町の木材工業と観光業を支えてきた重要なインフラで、雄大な景観が地域のシンボルとなっている)=1928年

吉野川橋梁(奈良県)

Cap;中岩ダム(栃木県)

【中国支部】1件

- 宇都井高架橋(特殊なジョイントを有するRC壁式多径間連続ラーメン高架橋で、旧・宇都井駅は開業当時、日本一の高さを誇った高架駅)=1974年

宇都井高架橋(島根県)

【四国支部】1件

- 波節岩灯標(備讃瀬戸北航路の岩礁上に花崗岩を円錐状に積んだ灯標で、1895年の初点灯から現役で航路の安全に貢献している)=1895年/上部投光部改修:1980年

波節岩灯標(香川県)

【西部支部】3件

- 轟橋(国内第1位の径間長を有する石造アーチ橋で、森林鉄道トロッコ軌道として完成し、現在は道路橋として地域交通を支える)=1934年

轟橋(大分県)

- 出会橋(石造アーチ橋として国内第2位の径間長を有する人道橋で、隣接する轟橋とともに地域のシンボルとなる風景をなす)=1925年

出会橋(大分県)

- 鹿狩戸橋(戦前に九州で建設された唯一のソリッドリブアーチ形式の鋼橋で、著名な橋梁設計者増田淳※が設計した)=1931年

鹿狩戸橋(宮崎県)

増田 淳・・・米国で約15年間、設計技術を学んだ後、東京に設計事務所を開設。自治体の嘱託として橋梁を設計する。事務所での約20年間に設計した橋は約80橋に及ぶ。桁橋、トラス橋、アーチ橋、吊り橋など、様々な形式の橋を設計した。

無駄な気がします!

世界遺産なら外資で国益になると思いますが…。

黒部ダム位の位じゃないと利用価値がないのでは?